Islam, Kebebasan Beragama, dan Hukuman Murtad

Azis Anwar Fachrudin – 7 Mei 2018

Salah satu isu kontroversial dalam hubungan antara Islam dan kebebasan beragama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) ialah isu tentang apostasi. Istilah “apostasi” yang dimaksud di sini bukan hanya meliputi tindakan keluar dari Islam. Dalam pengertian tradisional di literatur klasik Islam, apostasi—yang dalam bahasa Arab disebut dengan “riddah”—mencakup tiga hal: keluar dari Islam (murtad), penistaan terhadap simbol-simbol sakral dalam agama (sabb/blasphemy), dan/atau mengikuti aliran yang “menyimpang” (zandaqah/heresy).

Persoalannya: dalam wacana umum, Islam dipandang tak mengakui adanya “hak” untuk apostasi. Salah satu alasan yang acapkali dikutip: Islam memberikan hukuman keras bagi orang murtad, yaitu hukuman mati, di samping hukuman turunannya yang disebutkan dalam fikih klasik seperti cerai otomatis dari pasangannya yang Muslim/Muslimah dan tak lagi punya hak atas propertinya karena dianggap sebagai rampasan perang dan dengan demikian menjadi milik negara/daulah.

Sekalipun ada deklarasi “tiada paksaan dalam beragama” (la ikraha fid-din) dalam al-Quran (2:256), wacana umum kerap merujuk pandangan dalam fikih klasik mengenai hukuman mati untuk orang murtad yang berdasar, antara lain, pada hadis yang berbunyi “man baddala dinahu faqtuluh” (“barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah ia”—hadis ini diriwayatkan antara lain dalam Sahih al-Bukhari). Selain hadis ini, cerita tentang perang riddah di masa khalifah pertama juga kerap dikutip.

Bila mengikuti pandangan tersebut, kebebasan beragama dalam Islam praktis hanya berlaku parsial, yakni bebas sebelum masuk, tidak setelahnya.

Di zaman kiwari, pandangan fikih klasik yang mengatur hukuman mati bagi orang murtad itu tak banyak diterapkan secara aktual, mengingat ia berbenturan dengan sensitivitas orang-orang modern. Namun demikian, ia masih memengaruhi diskursus hukum keagamaan di negara-negara mayoritas Muslim dan, di sebagian dari negara-negara itu, menginspirasi rumusan hukum positif dalam undang-undang, dengan jenis hukuman yang bervariasi.

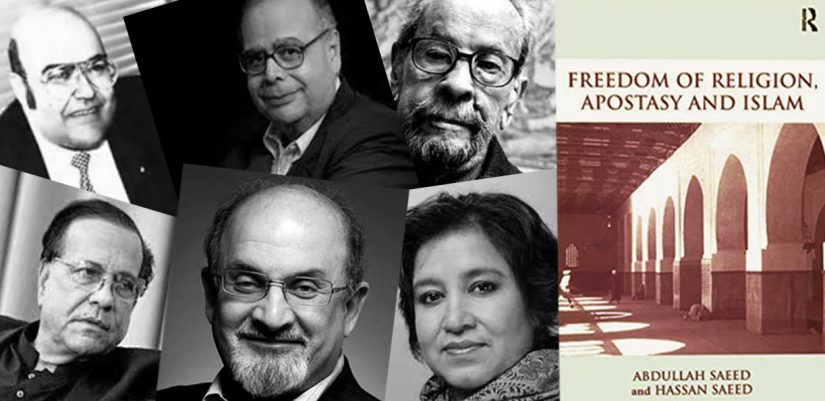

Di level keumatan, pernah muncul “fatwa mati” terhadap mereka yang dianggap telah melakukan apostasi, baik karena mengampanyekan penafsiran yang kritis (yang lalu dianggap “penistaan”) terhadap Islam atau karena mengkritik hukuman apostasi/blasphemy itu sendiri. Di antara kasus terkenal dalam setengah abad mutakhir ialah kasus Salman Rushdie, Naguib Mahfouz, Farag Fouda, Nasr Hamid Abu Zayd, Salman Taseer, dan Taslima Nasrin—dari Indonesia kita bisa memasukkan Ulil Abshar Abdalla. Efeknya di tataran kemasyarakatan, “fatwa mati” itu berpotensi dianggap sebagai semacam “izin untuk membunuh” (license to kill) oleh orang-orang yang gemar melakukan tindakan main hakim sendiri, dan pembunuhan terhadap si pelaku apostasi, alih-alih dipandang sebagai perbuatan kriminal, malah dianggap sebagai “tugas keagamaan”, sebagaimana pernah terjadi di Mesir dan Pakistan.

Di kancah politik internasional, negara-negara mayoritas Muslim cenderung resisten terhadap pengakuan hak untuk berganti agama yang termaktub eksplisit dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948. Sebagai respons terhadap DUHAM 1948, pernah muncul the Universal Islamic Declaration of Human Rights pada 1981 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam pada 1990—yang terakhir ini kemudian diadopsi oleh Organisasi Kerja Sama Islam/OKI.

Di balik yang tekstual dari dua deklarasi itu, tersimpan pandangan bahwa DUHAM dianggap gagal mengakomodasi sensitivitas keberagamaan umat Islam, dan karena itu perlu ada deklarasi HAM tersendiri yang berdasar Islam, yang secara paradoks malah menjadi kritik balik terhadap klaim universalitasnya. Pada kenyataanya, dua deklarasi itu tak seeksplisit DUHAM dalam mengakui hak untuk berganti agama serta memanifestasikan keyakinan seseorang di ruang privat dan publik.

Pembacaan kontekstualis

Pertanyaannya sekarang: benarkah Islam tak mengakui adanya hak untuk keluar dari Islam? Buku Freedom of Religion, Apostasy and Islam (2004) karya Abdullah Saeed dan Hassan Saeed berupaya menawarkan jawaban sekaligus menyajikan kontra-argumentasi terhadap pandangan yang mengiyakan pertanyaan itu. Berikut uraian ringkas intinya.

Al-Quran pada dasarnya tidak menyatakan hukuman bagi orang yang keluar dari Islam. Tidak ada ayat yang memerintahkan hukuman mati untuk orang yang murtad. (Bandingkan, misalnya, dengan hukuman blasphemy dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat 24:16.) Aturan tentang hukuman mati bagi murtad ada di rujukan di level lebih bawah, yakni hadis (a.l. seperti yang disebut di atas), yang kemudian menjadi dasar pandangan mayoritas fuqaha klasik. Dua perkeculian dari fuqaha klasik layak dicatat: Ibrahim an-Nakha’i (w. 713) dan Sufyan at-Tsauri (w. 777), yang hidup di zaman ketika mazhab-mazhab besar belum “terkanonisasi”, menyatakan tidak ada hukuman mati bagi orang murtad (h. 56).

Di kalangan fuqaha yang menyatakan hukuman mati bagi murtad pun terjadi perbedaan mengenai apakah hukuman mati itu merupakan hukuman hadd (fixed punishment) atau ta’zir (discretionary punishment). Mazhab Syafi’i berpandangan pada yang pertama, sementara mazhab Hanbali pada yang kedua. Konsekuensi dari status hukuman jenis ta’zir ialah, tidak seperti hadd, ia bisa berubah tergantung pada kebijakan penguasa. (Catatan: Ada tiga jenis hukuman pidana dalam fikih Islam, yakni hadd, ta’zir, dan qisas/retaliation. Contoh hukuman hadd yang disebut eksplisit dalam al-Quran adalah hukuman untuk pencurian, zina, dan tuduhan zina [qadzaf]).

Dalam memahami hadis hukuman mati untuk murtad itu, duo Saeed menawarkan pembacaan kontekstualis: ia harus diletakkan dalam situasi ketika umat Islam perdana sedang berjuang mempertahankan hidup (survival) dalam sistem sosial yang masih didominasi hukum tribal (yang termanifestasikan misalnya dalam hukum “vendetta”) dan identitas seseorang ditentukan oleh suku, bukan oleh kewarganegaraan (citizenship) dalam kerangka negara-bangsa seperti saat ini. Dalam situasi yang demikian, umat Islam perdana, yang menawarkan satu sistem tata sosial yang baru dan melampaui ikatan kesukuan, mendapat ancaman dari berbagai arah. Pada saat itu, terdapat orang-orang yang masuk Islam dengan motif spionase atau menggali informasi tentang umat Islam lalu keluar dari Islam dan balik ke komunitas/suku asalnya untuk memerangi umat Islam. Orang-orang ini disebut murtad. Makna literal dari kata “riddah” sendiri ialah “balik ke semula”.

Dalam terang pembacaan kontekstualis ini, kemurtadan yang diperangi tidaklah semata-mata tindakan keluar dari Islam (riddah), tetapi kemurtadan yang disertai upaya memerangi umat Islam (hirabah). Dua hal ini (riddah dan hirabah) bertaut erat sehingga dalam Sahih Muslim, misalnya, hadis-hadis mengenai dua kasus itu dimasukkan dalam satu bab yang sama (“Bab Hukm al-Muharibin wal-Murtaddin”). Karena alasan ini pula, menurut duo Saeed, dalam mazhab Hanafi seorang wanita murtad tak dihukum mati dengan asumsi (mazhinnah) bahwa kecil kemungkinannya ia terlibat dalam perang.

Bahkan ketika riddah dan hirabah terjadi sekaligus dalam kasus seseorang, Nabi Muhammad masih melakukan diskresi. Ini terjadi dalam kasus terkenal Abdullah ibn Sa’id ibn Abi Sharh, yang pernah dipercaya sebagai salah satu penulis wahyu, namun kemudian kembali ke kepercayaan pagannya, alias menjadi murtad, dan bergabung dengan pasukan Quraisy Mekkah yang menjadi musuh umat Islam saat itu. Ketika Mekkah berhasil direbut umat Islam, Nabi memerintahkan penindakan terhadap orang-orang yang pernah berbuat kriminal terhadap umat Islam. Ibn Abi Sharh masuk dalam daftar orang-orang ini. Namun Utsman ibn Affan, saudara sepersusuan ibn Abi Sharh, memohon agar Nabi mengampuninya. Meski dengan berat hati, Nabi akhirnya mengabulkan permohonan Utsman ibn Affan itu. Kasus ibn Abi Sharh ini memperkuat pandangan bahwa hukuman untuk murtad bersifat ta’zir/discretionary, bukan hadd.

Kasus perang riddah di masa khalifah pertama, bagi duo Saeed, juga harus dibaca dalam konteksnya. Perang riddah itu tidaklah sesederhana narasi perang antara umat Islam versus orang-orang murtad yang bersatu melawan Islam.

Pertama, mereka tidak bersatu, tetapi beragam suku dengan kepentingan masing-masing dan belum mau meninggalkan tata sosial tribal mereka; sebagian bahkan mengisi masa “vakum” sepeninggal Nabi dengan mendeklarasikan pemimpinnya sebagai nabi baru. Kedua, memang sebagian mereka ialah orang-orang yang keluar dari Islam, namun sebagian lainnya bukan orang yang pernah memeluk Islam, alias bukan murtad. Ketiga, di antara yang diperangi itu ada yang masih Muslim tetapi enggan membayar zakat ke otoritas pusat di Madinah karena, menurut mereka, kewajiban itu berhenti dengan meninggalnya Nabi, sebab bagi mereka, perjanjian yang mereka buat hanya berlaku dengan Nabi, tidak dengan pengganti beliau.

Untuk kasus yang terakhir ini, Umar ibn Khattab sempat mewanti-wanti Abu Bakr untuk tidak memerangi mereka, karena mereka terhitung masih Muslim. Namun Abu Bakr tetap pada pandangan bahwa pembayaran zakat adalah simbol kukuhnya legitimasi kepimpinan Islam yang terpusat di Madinah. Bagi duo Saeed, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perang riddah bukanlah semata-mata isu religius, jika itu ada, melainkan lebih didasari oleh upaya mempertahankan keberlangsungan dan kebersatuan kepemimpinan politik Islam yang terpusat.

Pada perkembangan selanjutnya, di masa Umawi, Abbasiyyah, dan seterusnya, ketika umat Islam makin banyak, aliran-aliran dalam Islam berkecambah, dan polemik teologis berlangsung keras dan berdarah-darah, ketentuan hukum murtad mulai bergeser penekanannya, dari isu memerangi umat Islam (hirabah) menjadi lebih berat kepada menganut pandangan teologis yang menyimpang dari “ortodoksi”, yang jenisnya tergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Dalam kondisi inilah sebagian besar mazhab mulai melakukan standardisasi pandangan-pandangannya.

Desersi, bukan konversi

Dengan pembacaan kontekstualis itu, duo Saeed berkesimpulan bahwa, kalaulah hadis hukuman mati bagi murtad itu benar dan sahih adanya, ia berlaku hanya pada kasus riddah yang disertai hirabah. Lebih mengerucut lagi, ‘illah atau ratio legis atau alasan keberadaan ketentuan hukum pidana ini adalah hirabah itu sendiri, bukan konversi agama. Dengan kalimat lain, tindakan keluar dari Islam pada dirinya sendiri tak layak mendapat hukuman.

Duo Saeed menganalogikan hirabah ini dengan perbuatan kriminal yang dalam istilah modern disebut sebagai pengkhianatan terhadap negara (high treason) dan perbuatan membelot-membantu musuh negara (desertion). Sejumlah negara hingga kini pun masih menyatakan hukuman mati dalam hukum pidananya untuk pelaku kejahatan besar ini, tak terkecuali Amerika Serikat, sedang sebagian negara lain telah menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan penjara seumur hidup.

Ringkas kalimat, hukuman mati untuk murtad itu bukanlah hukuman karena konversi, melainkan desersi.

Duo Saeed mengakui bahwa pembacaan kontekstualis ini belum menjadi wacana dominan, setidaknya dalam retorika eksplisit di permukaan, meski sudah disuarakan sejumlah sarjana Muslim kenamaan seperti Mahmoud Shaltout (pernah menjadi Syaikh al-Azhar), Mohamed Sayyid Tantawy (juga pernah menjadi Syaikh al-Azhar), Mohammad Hashim Kamali, Muhammad Salim al-Awa, dan bahkan oleh mereka yang punya latar belakang aktivisme di Jama’ah al-Ikhwan al-Muslimin seperti Hasan at-Turabi dan Rachid Ghannouchi.

Meski belum dominan dalam wacana umum, hal yang tak bisa dimungkiri ialah kini kita hidup dalam era negara-bangsa dengan semangat zaman (Zeitgeist) yang sudah berbeda dari era Abad Pertengahan: warga dunia beranjak menuju konvergensi pandangan mengenai tata sosial berdasarkan kewarganegaraan yang setara dan pengakuan terhadap konsep-konsep dasar hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama—tentu tanpa memungkiri bahwa beberapa detailnya masih diperdebatkan. Di samping itu, dunia kini makin terglobalisasi dan perjumpaan antaragama dan antarbudaya kian intens dan interdependen. Ini satu hal yang mau tak mau akan menuntut umat Islam untuk melakukan pembacaan ulang terhadap tradisi klasiknya.[]