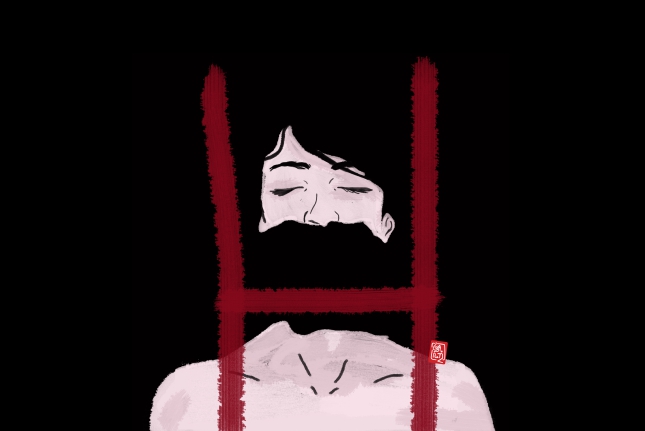

Kehormatan atau Kejahatan?

“Honor Killings” dalam Perspektif CEDAW

Haris Fatwa Dinal Maula – 07 Oktober 2021

“Honor killing” merupakan praktik yang mengakar pada banyak tradisi di dunia. Akan tetapi, isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan yang datang bersama dengan modernitas mengusik keberadaan tradisi tersebut. Salah satunya melalui CEDAW.

Beberapa waktu silam, kita dikejutkan dengan kasus pembunuhan seorang gadis 16 tahun di Bantaeng, Sulawesi Selatan, oleh anggota keluarganya sendiri karena diduga melakukan hubungan seks di luar nikah. Ia dianggap mencemarkan kehormatan keluarga. “Honor killing” adalah praktik pembunuhan salah satu anggota keluarga—dengan cara memukul, menusuk, merajam, menembak, atau yang lainnya—karena dinilai telah membawa aib dan merusak kehormatan keluarga atau kelompok. Perempuan seringkali menjadi sasaran atau korban dari praktik ini. Muasal doktrin “honor killing” ini masih menuai perdebatan: Apakah praktik ini bagian dari budaya, atau tuntutan agama yang datang belakangan? Diskursus yang tak kunjung usai tersebut turut mengiringi praktik “honor killing” yang terus berlangsung hingga sekarang.

Jika ditelisik lebih jauh, “honor killing” ini tidak hanya secara eksklusif dipraktikkan oleh negara-negara Asia Timur, Timur Tengah, dan Mediterania. John Alan Cohan dalam “Honor Killings and the Cultural Defense” (2010) menggarisbawahi bahwa dalam dua dekade terakhir praktik ini tercatat pernah terjadi di negara-negara Eropa, misalnya Britania Raya, Israel, Turki, Spanyol, dan Italia. “Honor killing” juga pernah dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan sebagian negara Amerika Latin, misalnya Brasil. Ironisnya, praktik “honor killing” ini meluas justru ketika banyak negara di dunia telah meratifikasi instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia (HAM).

Berkaca dari fenomena tersebut, tulisan ini meneroka “honor killing” dan membincangnya dalam sudut pandang Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), salah satu instrumen HAM internasional yang berfokus pada hak-hak kaum perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan secara tegas bahwa “honor killing” merupakan contoh nyata seksisme dan kekerasan domestik yang tidak dapat ditoleransi.

“Honor killing” dalam Wacana Dunia Modern

“Honor killing” diduga sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Matthew A. Goldstein dalam “The Biological Roots of Heat-of-Passion Crimes and Honor Killings” menemukan bahwa Undang-Undang Hammurabi, salah satu prasasti hukum tertua di dunia (1750 SM), memuat hukum bahwa suami berkewajiban membunuh istri yang tak setia dan selingkuhannya. Praktik serupa juga tercatat pada suku Aztec di Meksiko, Inca di Peru, masyarakat Romawi, dan bahkan diabadikan dalam berbagai karya sastra klasik seperti One Thousand and One Nights ‘Kisah 1001 Malam’ dan Othello. Obyek dari praktik tersebut kesemuanya adalah perempuan yang dianggap telah mengkhianati martabat laki-laki dan klan mereka dengan merampas apa yang mereka sebut dengan “nilai komunal”.

Merujuk studi Hussain Mazna dalam “Take My Riches, Give Me Justice: A Contextual Analysis of Pakistan’s Honor Crimes Legislationi” (2006), aset terbesar seorang wanita bagi tradisi adat suku adalah potensinya untuk menikah dan melahirkan anak. Tubuh perempuan yang subur dikomodifikasi menjadi investasi bagi laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kedudukannya di masyarakat. Seorang laki-laki akan menjaga seorang wanita yang akan melahirkan keturunannya dengan asumsi bahwa keturunannya kelak akan berkontribusi pada suku atau kelompok. Dalam konteks ini, penodaan terhadap wanita merupakan ancaman serius terhadap eksistensi dan nilai-nilai kelompok tersebut di masa depan. Oleh karena itu, “honor killings” kerap diasosiasikan dengan praktik etnosentrisme dan keterbelakangan masyarakat yang berbasis kesukuan.

Nyatanya, praktik ini justru semakin intensif di dunia modern. Laporan European Parliamentary Research Service menyebutkan, polisi Belanda mencatat 14 kasus praktik “honor killing” pada 2007, 11 kasus pada 2008, dan 13 pada tahun 2009 di negaranya. Di Belgia, polisi federal mengestimasi terjadi 17 praktik kejahatan serupa antara tahun 2004 dan 2008. Di Swedia, pemerintah memperkirakan bahwa hingga tahun 2004, sekira 1.500 hingga 2.000 perempuan dan anak perempuan telah menjadi korban dari kejahatan “atas nama kehormatan”.

Meminjam argumen Arash Heydari dalam “’Honor killing’ as a Dark Side of Modernity: Prevalence, Common Discourses, and a Critical View” (2021), eksistensi “honor killing” yang semakin meningkat di era modern justru disebabkan oleh gagasan modernitas itu sendiri. Misalnya, modernitas meniscayakan negara sebagai pihak yang paling berkuasa mengontrol masyarakatnya. Hal ini secara langsung mendelegitimasi aturan-aturan adat yang juga berfungsi menjaga norma-norma anggota kelompoknya. Di sisi lain muncul stigmatisasi dan eksklusi sosial yang sistematis oleh negara. Negara melihat komunitas lokal sebagai masyarakat yang tertinggal dan tidak mengikuti gerak zaman. Stigma ini menciptakan ketegangan antara negara dan masyarakat adat. Ketegangan tersebut semakin memanas ketika negara sering kali gagal memenuhi hak-hak dan pelayanan yang setara kepada kelompok adat ini. Karenanya, salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keamanan dan keberlangsungan anggota kelompok adat adalah dengan berpegang teguh pada aturan tradisional mereka, salah satunya “honor killing”.

Membincang “Honor killing” dalam Perspektif CEDAW

Sebagai salah bentuk konvensi HAM Internasional, CEDAW lahir dari mengkristalnya gagasan tentang hak asasi perempuan seiring menguatnya wacana perempuan sebagai objek diskriminasi dan subordinasi pada pertengahan abad ke-20. Konvensi yang ditetapkan oleh PBB dan diratifikasi oleh sembilan puluh persen negara anggotanya pada 3 Desember 1981 ini kemudian digunakan sebagai instrumen internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Ada tiga prinsip dasar yang diusung CEDAW. Pertama, prinsip kesetaraan substansial. Prinsip ini tidak hanya menuntut kesetaraan secara de jure, tetapi juga de facto. Kedua, asas nondiskriminasi. Ketiga, prinsip kewajiban negara sebagai aktor utama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai duty bearer ‘penanggung jawab’, dan perempuan sebagai rights holder ‘pemegang hak’.

Sebagai sebuah kovenan, CEDAW tidak berdiri sendiri. CEDAW menuntut negara-negara yang meratifikasinya untuk membentuk undang-undang nasional yang mengadopsi langkah-langkah CEDAW dalam mempromosikan kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di antaranya mengubah atau merekonstruksi praktik budaya atau adat yang sarat akan inferioritas dan diskriminasi gender.

Praktik “honor killing” jelas menjadi ancaman serius bagi CEDAW. Pasal pertama konvensi ini secara gamblang menentang segala bentuk diskriminasi, eksklusi, dan dehumanisasi terhadap perempuan. Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang urgensi negara anggota sebagai katalisator misi CEDAW. Dalam konteks “honor killing”, CEDAW secara eksplisit membahasnya dalam pasal 2f,

To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.

Pasal tersebut bertolak dari keprihatinan CEDAW terhadap adanya praktik hukum tradisional seperti pengadilan dan hukum adat yang diskriminatif terhadap perempuan. Penekanan CEDAW terhadap aspek kultural ini mengindikasikan bahwa budaya merupakan faktor sekaligus aktor penting dalam melanggengkan seksisme, salah satunya praktik “honor killing”. Sebagai bukti keseriusannya, PBB juga membentuk komite khusus bernama The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women untuk mengawasi kemajuan dan perkembangan hak-hak perempuan di masing-masing negara yang meratifikasi CEDAW. Sebagai langkah konkret, komite ini mendorong masing-masing negara untuk membentuk lembaga serupa.

Pakistan misalnya. Setahun setelah meratifikasi CEDAW, salah satu negara dengan kasus “honor killing” terbanyak ini mendirikan Commission of Inquiry for Women pada 1997 sebagai bentuk komitmen. Tiga tahun berselang, Pakistan mendirikan National Commission on the Status of Women (NCSW) untuk memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Pada tahun 2004, NSCW kemudian berfungsi sebagai pengawas Pakistan Penal Code yang telah diamandemen sebagai undang-undang yang menjamin perlindungan perempuan terhadap pelanggaran atas nama dan dengan dalih kehormatan.

Akan tetapi, pembentukan berbagai lembaga ini tidak serta-merta menghapuskan praktik “honor killing”. Kasus Pakistan misalnya. Meski meratifikasi CEDAW dan membentuk berbagai lembaga, faktanya ratusan wanita masih menjadi korban dari praktik “honor killing” tiap tahunnya. Are Knudsen dalam “License to Kill: Honour Killings in Pakistan” (2004), menyebutkan bahwa kepolisian lokal Pakistan menolak memperkarakan kasus pembunuhan terhadap wanita atas dasar “kehormatan”. Mereka mengangap pembunuhan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak terhormat dan memperkarakan pembunuhan tersebut justru dapat merugikan pihak keluarga laki-laki. Komitmen Pakistan terhadap CEDAW berbenturan dengan tradisi patriarki dan keagamaan yang telah mengakar bukan hanya di akar rumput, melainkan juga dalam institusi-institusi negara. Meskipun hukum pidana Pakistan belum berjalan maksimal dalam menjamin hak-hak wanita dalam kasus “honor killing”, menurut NCSW, Pakistan setidaknya telah bergerak sesuai instruksi dan gagasan hak asasi manusia modern.

CEDAW: Sebuah Simpul yang Lemah

Tiga puluh tujuh tahun sudah CEDAW diratifikasi oleh ratusan negara di dunia. Akan tetapi, tantangan dan rintangan dalam perwujudannya masih terbentang. Salah satunya adalah lemahnya sanksi atau konsekuensi bagi negara yang tidak mengimplementasikan CEDAW. Turki misalnya. Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, Turki sama sekali tidak mengimplementasikannya dalam kebijakan-kebijakan negara. Bahkan, menurut dokumentasi Cohan (2010), di Istanbul sendiri tercatat 1.000 pembunuhan “atas nama kehormatan” dalam periode lima tahun. Sejauh ini, tidak ada konsekuensi signifikan dari Komite CEDAW bagi Turki, atau negara lain yang bertindak serupa. Secara umum, negara yang melanggar kesepakatan internasional biasanya hanya akan mendapatkan tekanan diplomatik dari negara lain. Seperti ketika Turki menarik diri dari Istanbul Convention pada 1 Juli 2021. Didirikan langsung oleh Komite CEDAW pada 2011, Istanbul Convention merupakan kovenan rekomendasi CEDAW tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap wanita dan kekerasan rumah tangga. Ketika Turki menarik diri dari konvensi tersebut, Komite CEDAW hanya menyampaikan kekecewaannya sembari membujuk pemerintah Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusan penarikan tersebut.

Berbagai agenda tersebut mengindikasikan intensi kuat CEDAW dalam mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan. Namun, CEDAW tidak memiliki kekuatan yang cukup mengikat bagi anggotanya. Di sisi lain, sebagai sebuah produk modernitas, CEDAW juga berpotensi mendelegitimasi nilai-nilai kolektif masyarakat tradisional. Dalam konteks CEDAW, menurut Abdullahi an-Na’im, HAM sebagai instrumen modern tidak mampu mengakomodasi pluralisme budaya. Universalitas HAM akan selalu berbenturan dengan relativitas budaya. Kasus “honor killing” menjadi salah satu medan sengit sejauh mana nilai-nilai tradisi dinegosiasikan dan diterjemahkan ulang. Di saat yang sama, negara sebagai pelindung masyarakat dan pemangku kebijakan, berkewajiban untuk melindungi kehormatan masyarakat adat dan memenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Kesemuanya agar perempuan tak lagi menjadi korban kejahatan “atas nama kehormatan”.

__________________________________

Haris Fatwa Dinal Maula adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2020. Baca tulisan Haris lainnya di sini.