Ahmet Kuru: Relasi Islam dan Negara—Konteks Historis dan Perkembangan Kontemporer

Diterjemahkan oleh Imam Sopyan – 13 Juni 2022

Apakah Islam mengakui adanya pemisahan antara agama dan negara? Bagaimana hubungan Islam dan negara telah bertransformasi sejak dulu hingga saat ini? Bagaimana aliansi ulama-negara muncul dan mendominasi sebagian besar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim? Bagaimana negara-negara Barat menempuh kebijakan yang beragam saat berhadapan dengan komunitas muslim minoritas?

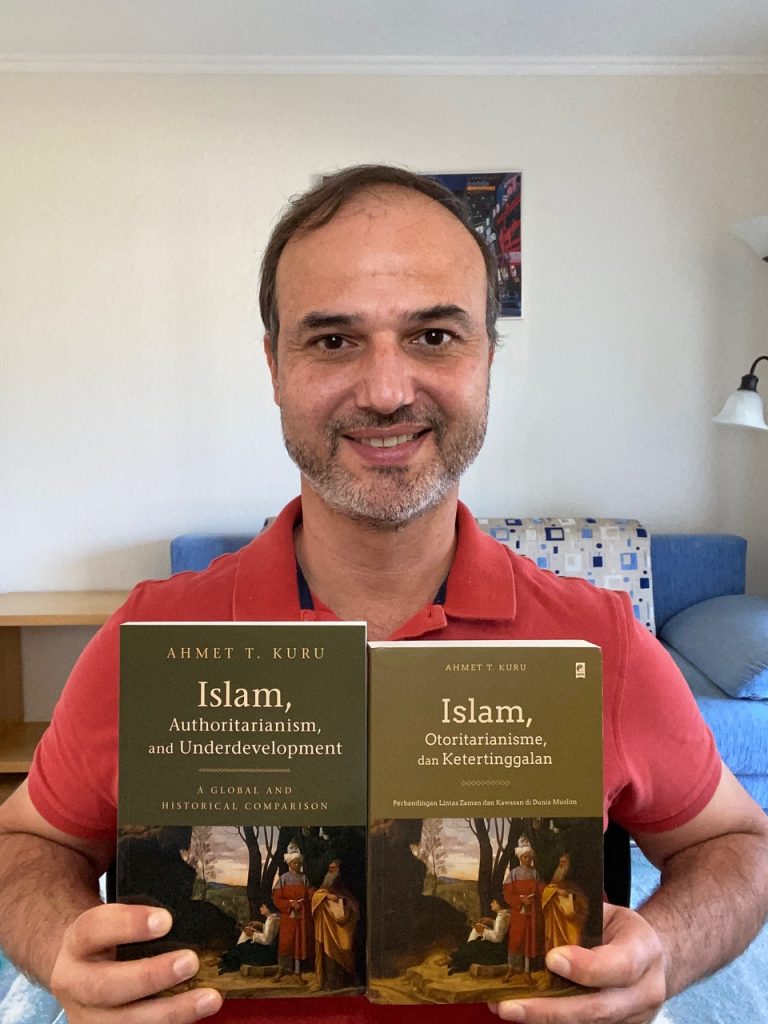

Kami menyampaikan pertanyaan serupa kepada Ahmet T. Kuru, guru besar ilmu politik dan Direktur Center for Islamic and Arabic Studies di San Diego State University, Amerika Serikat. Kuru merupakan penulis dua buku yang berhasil mendapatkan penghargaan. Pertama, buku berjudul Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey (Cambridge University Press, 20009). Buku keduanya Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison (Cambridge University Press, 2019) telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia dengan judul Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Jaman dan Kawasan di Dunia Muslim (Kepustakaan Populer Gramedia, 2020).

Dalam menjawab wawancara ini, Kuru mengacu kepada buku terbarunya tersebut sekaligus lima judul buku yang menjadi rujukan utama tentang topik “Islam dan negara”, yaitu:

- Islam dan Dasar Pemerintahan karya Ali Abdur Raziq;

- Mukaddimah karya Ibnu Khaldun;

- The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times karya Marshall G.S. Hodgson;

- Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia karya Robert W. Hefner;

- Muslims and the State in Britain, France, and Germany karya J. Christopher Soper dan Joel S. Fetzer.

Anda adalah seorang ilmuwan politik, tetapi buku terbaru Anda justru menggunakan analisis historis yang mendalam. Mengapa Anda menggunakan metode perbandingan sejarah?

Sebagian besar buku-buku politik yang mengupas persoalan-persoalan besar memang mendasarkan kajiannya pada analisis sejarah. Sejarah merupakan laboratorium utama bagi ilmuwan sosial. Di Amerika Serikat, kajian-kajian politik didominasi oleh ‘teori permainan’ game theory’, statisik, dan metode kuantitatif lainnya. Hal ini justru membuat disiplin ilmu politik menjadi cenderung reduksionis.

Saya telah mengkaji politik Timur Tengah dan, lebih luas lagi, politik dunia muslim selama lebih dari 20 tahun. Dalam buku pertama saya, saya memfokuskan diri pada politik domestik negara Turki dan membandingkannya dengan Prancis dan Amerika Serikat. Langkah ini saya lakukan untuk memahami kebijakan pelarangan hijab dan larangan lainnya yang menghalangi kebebasan beragama umat muslim—Mengapa larangan ini terjadi di Prancis, tetapi tidak terjadi di Amerika Serikat?

Sejak itu, saya juga mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Akan tetapi, saya kemudian tidak lagi menggunakan konsep “ demokrasi”. Saya lebih memilih menggunakan konsep “otoritarianisme”, sebab Anda tidak bisa menganalisis sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Di dunia muslim, hanya ada 7 negara yang mengimplementasikan demokrasi elektoral—bukan demokrasi liberal—dari total 50 negara Muslim. Ketujuh negara ini bahkan masih rentan. Baru-baru ini, Tunisia justru memilih jalan diktator. Begitu juga dengan Turki. Kita berharap kedua negara ini akan kembali mengalami demokratisasi.

Saya pernah beranggapan bahwa inti permasalahnya ada pada konstitusi di masing-masing negara. Misalnya, jika Turki mengubah konstitusi dan sistem hukumnya, maka Turki bisa saja menjadi sebuah negara demokrasi liberal. Namun, pengalaman saya hidup di Turki dan juga kekecewaan saya terhadap Arab Spring telah membuat saya berpikir ulang bahwa kita sebenarnya sedang berurusan dengan sebuah masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, saya perlu menelusuri akar sejarah persoalan ini.

Kedua buku Anda memiliki argumentasi yang sama; bahwa Islam cocok dengan negara sekuler. Artinya, Anda juga berpandangan bahwa Islam mengakui adanya pemisahan agama dan negara. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut?

Jika memperhatikan persepsi terhadap Islam saat ini, Anda akan menemukan sebuah kecenderungan kuat yang mengasumsikan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara dalam Islam; bahwa Islam secara esensial berbeda dengan Kristen dalam hal hubungan antara agama dan negara. Persepsi ini diamini tidak hanya oleh sebagian muslim konservatif, tetapi juga sebagian kalangan pembuat kebijakan—bahkan termasuk juga para akademisi—di negara-negara Barat. Konsep tentang khilafah merupakan keyakinan utama bagi kelompok-kelompok radikal-teroris seperti ISIS, yang berusaha mendirikan kembali apa yang mereka pahami sebagai khilafah. Namun, sebagian masyarakat muslim juga beranggapan bahwa khilafah memang penting bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketika ISIS muncul, beberapa cendekiawan muslim arus-utama memperingatkan pemimpin ISIS, Al Baghdadi, bahwa (mendirikan) khilafah memang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tetapi cara yang ditempuh oleh ISIS merupakan langkah yang keliru. Cendekiawan muslim arus-utama tersebut tampak setuju dengan pemahaman dasar ISIS.

Sebagai seorang muslim yang mengkaji sekularisme, saya berpandangan bahwa negara sekuler merupakan aspek penting bagi demokrasi. Dengan demikiran, saya cenderung kritis terhadap wacana khilafah ini. Saya berusaha menemukan sebuah buku atau analisis tentang asal-usulnya. Menariknya, hanya ada beberapa karya yang kritis terhadap ide khilafah, yaitu sebuah karya yang terbit pada 1924 dan 1925. Karya pertama ditulis oleh Seyyid Bey, Menteri Kehakiman pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Seyyid Bey merupakan seorang ulama dan ahli hukum Islam (fikih). Karya ini berasal dari sebuah pidatonya yang panjang di hadapan Parlemen Turki, yang ditujukan untuk meyakinkan anggota parlemen tentang perlunya menghapuskan khilafah.

Setahun kemudian, Ali Abdur Raziq, seorang lulusan Al Azhar sekaligus hakim di peradilan Islam, menulis sebuah buku dalam bahasa Arab yang memiliki argumen serupa dengan Seyyid Bey. Ali Abdur Raziq memulai bukunya itu dengan menulis bahwa Islam merupakan sebuah agama, bukan ideologi politik. Nabi Muhammad telah mewariskan ajaran agama, bukan politik. Jika Nabi Muhammad memang memiliki ambisi politik, dia akan memilih pemimpin pelanjutnya, tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukannya. Nabi Muhammad tahu ketika usianya tidak lama lagi—sakit yang diderita membuatnya terbaring di tempat tidur selama satu minggu hingga dia wafat—dia tidak memilih seorang pun sebagai pemimpin yang melanjutkan dirinya. Hal inilah yang membuat kelompok Sunni dan Syiah terus berdebat selama berabad-abad.

Perdebatan yang tak berkesudahan ini juga menjadi argumentasi Ali Abdur Raziq—bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki agenda politik. Ali Abdur Raziq kemudian menggunakan argumentasi dari Al Quran dan hadis untuk menegaskan pandangan bahwa kedua sumber ajaran Islam tersebut tidak memiliki tendensi kepada sistem politik tertentu. Ali Abdur Raziq juga membahas kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Abdur Raziq membantah pandangan bahwa kedua kekhalifahan tersebut merupakan bentuk kepemimpinan Islam. Dia menulis bahwa keduanya merupakan kepemimpinan politik. Bahkan, politik kedua kekhalifahan tersebut sangat pragmatis dan sangat kuat unsur kekerasannya.

Menariknya, lanjut Ali Abdur Raziq, jika memperhatikan kajian Ibnu Khaldun dan yang lainnya, Anda akan menemukan bagaimana masyarakat muslim pada kenyataannya cenderung memahami dunia politik sebagai “urusan dunia”, bukan sebagai bagian dari urusan agama yang sakral. Karena argumentasi tersebut, Komisi Ulama Al Azhar kemudian membatalkan gelar Ali Abdul Raziq dan memecatnya dari jabatan hakim.

Menarik. Hal ini terjadi pada tahun 1925. Apakah ada usaha-usaha lanjutan yang mengkritik gagasan khilafah?

Hal ini merupakan isu yang menarik, sebab, di satu sisi, ada kecenderungan sekuler yang kuat di dunia muslim, yang berawal pada tahun 1923 ketika didirikannya Republik Turki yang sekuler. Bentuk pemerintahan lainnya yang sekuler juga diadopsi oleh Shah Reza di Iran pada kurun waktu yang relatif sama. Anda juga bisa menemukan beberapa contoh lainnya, termasuk Jenderal Abdul Nasser di Mesir, Bourguiba di Tunisia, rezim Baats di Suriah dan Irak, hingga Soekarno di Indonesia. Namun, pada 1979, Revolusi Iran terjadi dan menjadi awal proses islamisasi di beberapa negara muslim, baik secara hukum maupun politik. Kendati demikian, jika sekarang Anda memperhatikan 50 negara berpenduduk mayoritas muslim, Anda hanya akan menemukan 18 negara yang menganut sistem berbasis-syariat; 10 negara yang menganut sistem campuran (syariat dan sekuler), dan 22 negara lainnya mengadopsi sistem konstitusi sekuler. Dengan demikian, pada kenyataannya, di dunia muslim ada konstitusi, sistem peradilan, partai politik, dan aktivis yang memperjuangkan sistem sekuler.

Di sisi lain, kita juga masih memerlukan teori yang konsisten untuk menjembatani prinsip-prinsip Islam dan pengalaman sekuler. Misalnya, John Locke dan beberapa intelektual Britania pada Masa Pencerahan berusaha menjembatani perspektif Kristen dengan kecenderungan liberal. Kita memerlukan literatur yang mampu melakukan hal yang sama di dunia muslim.

Adakah literatur yang berhasil memadukan perspektif Islam dengan pengalaman sekuler?

Bagi saya, buku Mukaddimah-nya Ibnu Khaldun merupakan literatur paling awal dalam kategori ini. Mukaddimah merupakan sebuah pengantar dari buku sejarah dunia karya Ibnu Khaldun yang berjilid-jilid itu. Buku ini sangat penting, khususnya ketika kita menyatakan bahwa situasi politik yang menjadi latar kehidupan masyarakat muslim saat ini bukan merupakan situasi yang bersifat religius. Situasi seperti apa? Inilah yang menjadi fokus kajian Ibnu Khaldun. Dalam bukunya itu, Ibnu Khaldun menulis bahwa dia tidak sedang menulis karya teologis maupun filsafat—dia sedang menulis sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya. Ibnu Khaldun merupakan seorang penulis yang dengan penuh kesadaran bahwa dia sedang mengembangkan sebuah disiplin ilmu sosial yang baru—yang dia sebut sebagai ilmu tentang “peradaban manusia dan organisasi sosial”.

Saya rangkum teori Ibnu Khaldun sebagai berikut. Dia melihat hubungan dialektik antara dua kelompok manusia. Kelompok pertama merupakan masyarakat yang menetap, urban, dengan beberapa tingkatan—dari masyarakat kota kecil hingga kota metropolitan. Kelompok lainnya adalah masyarakat nomaden. Pembedaan dua kelompok masyarakat ini bersifat transisional, yang bermula dari suku nomaden di gurun, lalu menjadi penduduk di pegunungan dan desa-desa terpencil.

Ibnu Khaldun memperhatikan karakteristik dua kelompok ini tanpa memberikan penilaian baik-buruk terhadap keduanya. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Masyarakat urban (kota) berkarakter terbuka terhadap peradaban (seni, sains, dan filsafat). Namun, mereka cenderung rentan dimanjakan oleh kemewahan, menjadi masyarakat pemalas—yang secara militer bergantung pada pasukan perang. Ketika pasukan perang mereka kalah, masyarakat urban menjadi tidak mempunyai kekuatan dan tidak bisa mempertahankan diri. Di sisi lain, masyarakat nomaden adalah masyarakat pemberani. Mereka tidak memiliki gerbang ataupun pintu, sehingga mereka selalu siap siaga untuk bertempur kapan pun. Mereka hanya bergantung pada kekuatan kelompok mereka sendiri. Mereka memiliki ashabiyya ‘solidaritas sosial’. Dengan memiliki ashabiyya, masyarakat nomaden saling bergantung satu sama lain di antara anggota kelompok mereka sehingga membentuk sebuah kekuatan yang besar. Namun, masyarakat nomaden tidak terbuka terhadap ide-ide peradaban. Mereka tidak memiliki tradisi di bidang seni dan sains. Ketika mereka berhasil menduduki sebuah kota, mereka bisa saja menghancurkan monumen-monumen peradaban.

Ibnu Khaldun menulis bahwa secara historis yang terjadi adalah proses sirkular—berputar: masyarakat nomaden menyerang beberapa kota, lalu menaklukan dan menduduki kota itu sehingga masyarakat nomaden tersebut bertransformasi menjadi masyarakat kota. Lalu, masyarakat nomaden lainnya datang dan menyerang kota tersebut. Itulah ilustrasi dari dinamika sejarah sosial. Beberapa kajian modern ada yang mengapresiasi Ibnu Khaldun, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa teorinya sudah tidak relevan lagi, sebab saat ini, kita memiliki “nasionalisme” sebagai suatu perkembangan dari era modern. Saat ini masyarakat kota memiliki ashabiyya melalui nasionalisme. Nasionalisme mampu mengikat dan menyatukan masyarakat urban sehingga mencegah mereka untuk bersikap individualistis. Selain itu, perkembangan persenjataan modern yang membuat masyarakat kota lebih kuat dari masyarakat nomaden juga menjadi aspek lain yang melemahkan teori Ibnu Khaldun. Namun, bagi saya teori Ibnu Khaldun tetap relevan. Beberapa perkembangan dunia modern saat ini, mulai dari migrasi global dan transformasi kelompok Taliban yang mampu mengambil alih Afghanistan, telah mengingatkan kita kembali pada teori Ibnu Khaldun.

Selain itu, perdebatan seputar teori Ibnu Khaldun juga berkaitan dengan perkembangan dan kejatuhan tradisi saintifik dalam masyarakat muslim. Beberapa ilmuwan modern, baik di dunia Barat maupun dunia Islam, membantah bahwa masyarakat muslim mengalami perkembangan dan kejatuhan dalam tradisi saintifik. Para ilmuwan yang berpandangan bahwa telah terjadi kemunduran saintifik di dunia muslim kemudian dicap sebagai orientalis. Kenyatannya, baik Ibnu Khaldun—yang menulis karyanya pada abad ke-14—ataupun Katip Celebi—yang menulis pada pertengahan abad ke-17—dan beberapa ilmuwan muslim lainnya sama-sama mengakui adanya kemunduran saintifik di dunia muslim. Alasan utama keengganan beberapa ilmuwan modern untuk mengakui adanya “kemunduran” tersebut adalah bahwa mereka tidak melakukan analisis komparatif. Jika kita bandingkan perkembangan saintifik dunia muslim antara abad ke-9 sampai 12 dan abad ke-17 hingga 19, maka fakta kemunduran ini bisa kita temukan dengan jelas.

Apakah karya Ibnu Khaldun berpengaruh signifikan terhadap masyarakat muslim?

Karya Ibnu Khaldun hampir dilupakan, sebab selepas abad ke-11, aliansi ulama-negara mulai terbentuk di Asia Tengah, Iran, dan Irak. Aliansi ini telah meminggirkan peran para intelektual dan pedagang. Pada abad ke-12 hingga 14, aliansi ini terus meluas ke wilayah Suriah, Mesir, dan dunia muslim lainnya. Ketika Ibnu Khaldun menulis Mukaddimah, Dinasti Mamluk sedang berkuasa di Mesir. Pasukan militer dari Dinasti Mamluk merupakan contoh paling awal dari kuatnya aliansi ulama-negara, sebagaimana Dinasti Utsmaniyah di wilayah Anatolia (sekarang wilayah Turki). Oleh karena stagnasi intelektual sudah mulai terjadi di dunia muslim, maka dua pemikir besar, Ibnu Rusyd di wilayah Andalusia (sekarang Spanyol) dan Ibnu Khaldun di Mesir tidak begitu mendapatkan apresiasi yang memadai. Ibnu Rusyd justru mendapatkan serangan. Bahkan, beberapa bukunya dibakar, misalnya komentar Ibnu Rusyd terhadap karya Plato, Republic. Ibnu Khaldun tidak mendapatkan serangan yang sama, sebab dia tidak mengkaji isu-isu filosofis sebagaimana yang dikaji Ibnu Rusyd. Dia tidak menulis karya sanggahan terhadap karya Al Ghazali, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd mendapatkan serangan dari muslim konservatif, sementara karya Ibnu Khaldun terabaikan. Karya Ibnu Khaldun sebenarnya mendapatkan apresiasi oleh Dinasti Utsmaniyah, tetapi hanya kajian-kajiannya tentang kemunculan dan keruntuhan sebuah kerajaan.

Saat ini Kesultanan Utsmaniyah dianggap sebagai representasi era keemasan dunia muslim. Namun, Anda memiliki pandangan berbeda terhadap kesultanan ini. Mengapa?

Kesultanan Utsmaniyah merupakan pemerintahan yang unggul secara militer, bukan dari aspek saintifik maupun ekonomi. Dalam jangka waktu abad ke-16 hingga 17, dunia muslim memiliki dua kekuatan super lainnya, yaitu Dinasti Safawiyah dan Mughal. Ketiganya merupakan kesultanan berbasis-kekuatan militer. Inilah mengapa sejarawan Marshall Hodgson menyebut ketiga kesultanan ini sebagai “kesultanan bubuk mesiu” dalam bukunya The Venture of Islam: Vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times.

Ketiga kesultanan ini menjadi bukti bahwa setelah invasi bangsa Mongol dan pasukan Perang Salib, dunia muslim telah mengonsolidasi bahkan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, ketiga kesultanan ini tidak mampu melahirkan para filsuf atau saintis sebagaimana Al Farabi, Ibnu Sina, atau Al Biruni. Ketiganya bahkan terlambat mengikuti perkembangan yang terjadi di Eropa, misalnya teknologi percetakan. Aliansi ulama-negara bertanggungjawab atas lambannya dunia muslim mengadopsi teknologi percetakan kerta dan stagnasi intelektual.

Hingga abad ke-11, dunia muslim memiliki keragaman dan dinamika. Mereka mengajari bangsa Eropa untuk membuat kertas dan teknologi lainnya. Namun, sejak abad ke-15, bangsa Eropa mampu melampaui dunia muslim dengan memanfaatkan tiga instrumen secara efektif; teknologi percetakan, navigasi kompas, dan senjata berbubuk mesiu. Dari ketiga instrumen tersebut, kesultanan di dunia muslim hanya mampu menggunakan senjata bubuk mesiu secara efektif. Mereka tidak mampu melakukan ekspedisi samudera. Sebuah kapal laut milik Dinasti Utsmaniyah baru tiba di benua Amerika pada akhir abad ke-19. Di samping itu, selama 300 tahun tidak ada teknologi percetakan kertas di dunia muslim. Ulama, sebagai kelas elite agama dominan saat itu, memang cenderung menentang penggunaan teknologi percetakan. Namun, pada akhirnya, atas desakan dari Syaikh Islam, salah seorang ulama negara di Kesultanan Utsmaniyah, mengeluarkan fatwa pada pertengahan abad ke-18 yang menyatakan bahwa buku bisa dicetak sepanjang tidak mengadung konten agama, misalnya kamus, buku sejarah, dan tata bahasa. Bangsa Turki harus menunggu hingga Dinasti Utsmaniyah jatuh dan Republik Turki berdiri agar bisa membaca terjemahan Al-Qur’an berbahasa Turki yang dicetak melalui mesin cetak.

Dengan kata lain, masalah kontemporer masyarakat muslim, termasuk rendahnya tingkat literasi dan perkembangan ekonomi, memiliki akar sejarahnya sendiri. Anda juga melihat adanya praktik otoritarianisme di sebagian besar negara muslim. Bagaimana Anda melihat Indonesia dalam konteks ini?

Dengan populasi lebih dari 225 juta penduduk muslim, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu sedikit negara demokrasi di dunia muslim. Sebagaimana negara demokrasi di dunia muslim lainnya, seperti Senegal dan Albania, Indonesia memiliki dua karakteristik yang sama. Aliansi ulama-negara relatif lebih lemah dan pendapatan negara dari minyak bumi cenderung rendah. Indonesia memiliki dua organisasi muslim utama, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang mendorong proses demokratisasi. Sayangnya, Indonesia tidak begitu dikenal sebab kajian-kajian akademik tentang masyarakat muslim dan perdebatan para pembuat kebijakan di seluruh dunia terlalu fokus pada wilayah Timur Tengah. Pihak-pihak yang mempelajari Islam dan politik seharusnya belajar lebih tentang Indonesia—sebuah negara yang memiliki dinamisme intelektual, praktik keagamaan, dan partisipasi demokratis.

Robert Hefner merupakan seorang ilmuwan sosial dunia yang mengkaji Islam dan demokrasi di Indonesia. Bukunya Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia—diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (2000)—menganalisis peran NU dan Muhammadiyah dalam mendorong proses demokratisasi pada akhir dekade 1990-an. NU relatif lebih terbuka terhadap praktek lokal dan sufisme, sementara Muhammadiyah cenderung lebih rasional. Terlepas dari perbedaan keduanya, baik NU dan Muhammadiyah sepakat untuk membangun Indonesia sebagai negara tanpa syariah sekaligus model negara nonislamis—Indonesia sebagai negara demokrasi. Hefner menjelaskan bagaimana pada akhir tahun 1990-an, dua organisasi ini menjadi pendukung utama proses demokratisasi hingga pimpinan kedua organisasi ini menempati posisi tertinggi di kepemimpinan nasional—Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia dan Amien Rais menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Buku Hefner telah memberikan latar belakang sejarah bagi demokrasi Indonesia. Saat ini, NU dan Muhammadiyah tengah menghadapi pandangan-pandangan radikal sekaligus mencoba melakukan reformasi pemikiran Islam. Keduanya bisa saja mempengaruhi situasi di Timur Tengah.

Sebagai penutup, kami ingin bertanya kepada Anda tentang hubungan antara Islam dan negara di negeri-negeri berpenduduk muslim minoritas, khususnya di Barat. Di Prancis, misalnya, salah seorang kandidat Presiden, Maria Le Pen, secara terbuka menyatakan rencananya untuk melarang penggunaan jilbab bagi wanita muslim di ruang publik. Bagaimana pandangan Anda?

Saya berharap Prancis tidak akan memperluas larangan berjilbab hingga di ruang publik. Istri saya sendiri memakai jilbab, sehingga dia tidak bisa mengunjungi Prancis lagi. Dalam buku saya yang terbit pada 2009, saya mendefinisikan sekularisme di Prancis sebagai sekularisme asertif yang menunjukkan kebijakan asertif negara untuk menyingkirkan agama dari ruang publik. Hal ini berbeda jauh dengan sekularisme pasif di Amerika Serikat, yang menunjukkan adanya peran pasif negara dengan membiarkan aspek agama dan sekular berkembang secara terbuka.

Ada sebuah buku penting yang mengkaji kebijakan beberapa negara Barat terhadap komunitas muslim. Buku ini berjudul Muslims and the State in Britain, France, and Germany, ditulis oleh Joel S. Fetzer dan Christopher Soper. Buku ini berusaha menjawab pertanyaan, “Mengapa kebijakan negara Prancis lebih ketat terhadap simbol-simbol agama komunitas muslim, sementara Inggris lebih longgar dan Jerman level kebijakannya berada di antara kedua negara sebelumnya?”

Keduanya berpandangan bahwa negara-negara mempraktikkan kembali relasi gereja-negara ketika berurusan dengan komunitas muslim saat ini. Sekularisme di Prancis muncul sebagai reaksi keras terhadap Gereja Katolik. Negara Prancis saat ini juga cenderung restriktif terhadap komunitas muslim. Sementara itu di Inggris, secara historis ada hubungan yang lebih dekat antara Gereja Anglikan dan negara. Oleh karena itu, negara-negara Britania Raya ini sikapnya relatif lebih baik dibandingan Prancis. Di Jerman sendiri, sempat ada kampanye anti-Gereja Katolik ketika Bismarck memimpin. Namun, sempat juga terjadi situasi yang lebih toleran. Sikap negara Jerman berada di antara Prancis dan Britania Raya dalam konteks level akomodasi negara terhadap gereja dan level tersebut terefleksikan saat ini dalam sikap masing-masing negara terhadap komunitas muslim.

Sejak publikasi karya Fetzer dan Soper tersebut pada dua dekade silam, kita masih bisa menyaksikan kecenderungan yang sama dengan argumentasi buku tersebut. Prancis cenderung agresif dalam mengesahkan regulasi yang restriktif terhadap muslim. Misalnya, tahun lalu Parlemen Prancis mengesahkan sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Anti-Separatisme yang dasarnya adalah larangan praktek home-schooling dan melarang siapa pun, bahkan supir bus, menggunakan penutup kepala atau simbol muslim lainnya jika yang bersangkutan memiliki urusan dengan sekolah pemerintah. Emmanuel Macron, Presiden Prancis saat itu, menyampaikan sebuah pidato yang menyatakan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang saat ini sedang mengalami krisis di berbagai belahan dunia.

Ada perbedaan besar antara Prancis dan Amerika Serikat. Setelah gerakan Black Lives Matter terjadi, saat ini di Amerika Serikat ada kecenderungan penekanan pada ras, sejarah kolonial, dan eksploitasi ekonomi. Sementara itu di Prancis, para politisi mereka secara umum tidak peduli dengan isu rasisme, diskriminasi, pengangguran, dan masalah lain yang berkaitan dengan ras—meskipun komunitas muslim di Prancis merupakan imigran dari Afrika dan keturunannya. Para politisi Prancis hanya fokus pada isu Islam dan sekularisme. Sekularisme sendiri sebenarnya memiliki berbagai model implementasi, baik di Eropa maupun wilayah lainnya. Menurut saya, kita harus tetap mendiskusikan bagaimana negara-negara demokrasi berurusan dengan isu keragaman agama. Inilah tantangan global yang kita hadapi saat ini, termasuk berbagai isu kelompok-kelompok minoritas muslim di Barat.

Apakah Anda optimis dengan masa depan demokratisasi di dunia muslim dan proses integrasi minoritas muslim dengan masyarakat Barat? Atau, apakah Anda justru melihat adanya rintangan besar yang akan menyulitkan kedua proses tersebut?

Dengan perspektif sejarah yang luas, saya optimis dengan masa depan demokratisasi di dunia muslim dan integrasi minoritas muslim dengan masyarakat Barat. Jika hanya memperhatikan beberapa kontroversi politik saat ini, Anda akan melihat bahwa, di satu sisi, ada islamofobia yang terus dikampanyekan kelompok populis kanan di Barat dan, di sisi lain, sikap anti-Barat yang dipromosikan oleh kelompok populis kanan di dunia muslim. Kedua hal ini bisa saja membuat Anda pesimis. Sebagian orang bahkan beranggapan bahwa Islam dan Kristen atau masyarakat muslim dan Barat merupakan dua kubu yang eksklusif satu sama lain, karena nilai-nilai yang dianut oleh keduanya secara inheren saling bertentangan.

Saya tidak setuju dengan asumsi tersebut. Sebab saya mengetahui apa yang telah dicapai oleh masyarakat muslim dalam kurun waktu abad ke-7 hingga abad ke-11, dalam hal kerukunan antarumat beragama, atmosfer saintifik dan filosofis yang dinamis, dan produktivitas ekonomi. Hal yang sama juga kemudian dialami oleh Eropa setelah periode renaisans. Sayangnya, masyarakat muslim kehilangan dinamisme saintifik dan ekonomi mereka. Solusinya tentu saja bukan dengan menyalahkan imperialisme Barat. Sebab, jika masyarakat muslim mampu mengembalikan level kritisisme sekaligus belajar dari keragaman perjalanan historis mereka sendiri, masyarakat muslim bisa mencapai kembali level kreativitas dan dinamisme tersebut. Langkah ini tidak berarti bahwa masyarakat muslim meniru model masyarakat Barat, tetapi justru menggunakan warisan sejarah awal Islam sebagai sumber inspirasi. Saya juga optimis bahwa masyarakat Barat akan semakin memandang positif berbagai kontribusi masyarakat muslim sekaligus menyadari bagaimana masyarakat muslim mengembangkan keragaman kehidupan keagamaan dan budaya dalam konteks masyarakat Barat.

Saya tidak setuju dengan asumsi tersebut. Sebab saya mengetahui apa yang telah dicapai oleh masyarakat muslim dalam kurun waktu abad ke-7 hingga abad ke-11, dalam hal kerukunan antarumat beragama, atmosfer saintifik dan filosofis yang dinamis, dan produktivitas ekonomi. Hal yang sama juga kemudian dialami oleh Eropa setelah periode renaisans. Sayangnya, masyarakat muslim kehilangan dinamisme saintifik dan ekonomi mereka. Solusinya tentu saja bukan dengan menyalahkan imperialisme Barat. Sebab, jika masyarakat muslim mampu mengembalikan level kritisisme sekaligus belajar dari keragaman perjalanan historis mereka sendiri, masyarakat muslim bisa mencapai kembali level kreativitas dan dinamisme tersebut. Langkah ini tidak berarti bahwa masyarakat muslim meniru model masyarakat Barat, tetapi justru menggunakan warisan sejarah awal Islam sebagai sumber inspirasi. Saya juga optimis bahwa masyarakat Barat akan semakin memandang positif berbagai kontribusi masyarakat muslim sekaligus menyadari bagaimana masyarakat muslim mengembangkan keragaman kehidupan keagamaan dan budaya dalam konteks masyarakat Barat.

*Wawancara ini merupakan edisi terjemahan dari wawancara Prof. Kuru yang berjudul “The Best Books on Islam and the State” yang sebelumnya telah diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris di www.fivebooks.com. Kuru telah merevisi naskah wawancara ini khusus untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

______________________

Imam Sopyan adalah alumnus Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Imam lainnya di sini.