Adat dan Agama Orang Aceh Setelah Snouck Hurgronje

Zulfikar RH Pohan – 3 Juli 2020

Bagi orang Aceh dulu, adat dan agama bukanlah dua entitas dengan garis pemisah yang tegas. Adat bagi orang Aceh merupakan tata hidup masyarakat yang mencakup aturan agama, pembagian kekuasaan pemerintahan, perpajakan, distribusi ekonomi dan pertahanan. Keterangan tentang ini tertulis dalam kitab Ma Bain as-Salatin, yang disusun kembali oleh M Adli Abdullah dari khazanah Melayu klasik orang Aceh.

Selain itu, bagi orang Aceh dulu, adat berbeda dari qanun dan reusam. Bila adat adalah tata aturan bermasyarakat, qanun adalah peraturan dalam lingkungan kerajaan, sedangkan reusam adalah kebiasaan sehari-hari masyarakat pada umumnya.

Namun, setelah era Snouck Hurgronje, adat dan agama terpisah, dan pada saat yang sama batas antara adat, qanun dan reusam menjadi kabur. Dalam tata pemerintahan Aceh sendiri pun hal-hal ini sering tertukar. Bahkan, yang satu dapat dianggap bertentangan dengan yang lainnya, seperti adat dengan Islam misalnya. Pada praktik lainnya, qanun yang awalnya sebagai bagian dari hukum lingkungan kerajaan dialihfungsikan menjadi undang-undang dalam kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sementara itu, reusam yang awalnya adalah kebiasaan orang Aceh dipakai sebagai acuan bagi lembaga adat di Aceh.

Dalam kehidupan akademis dan birokratis, pengertian adat yang dirumuskan oleh Snouck lebih sering dipakai. Snouck berandil mengubah makna adat yang awalnya merupakan tata aturan atau semacam undang-undang Aceh menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam tradisi Indonesianis era kolonial secara khusus, pandangan Snouck ini merefleksikan gambaran bagaimana Eropa memandang Aceh. Pergolakan sosial atas nama adat juga berkali-kali digalakkan atas nasihat Snouck pada pemerintah kolonial untuk memberikan ruang sebesar-besarnya pada fungsi adat, yang dipegang otoritasnya oleh muqim dan keuchik sebagai kepala lembaga gampong (kampung).

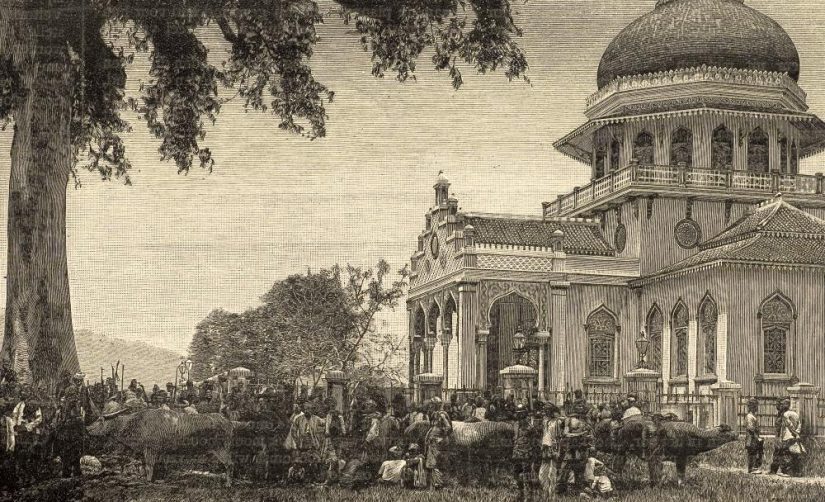

Snouck datang ke Aceh pada 1889. Ia menulis De Atjehers dalam dua jilid pada 1893-1894, juga risalah untuk pemerintahan kolonial yang tertulis dalam Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya 1889-1936. Snouck bermisi mengakhiri perang Aceh yang berlarut-larut, dan ia menyarankan agar mengambil jalan penaklukan damai. Nasihat Snouck ini lahir karena Snouck sama sekali tidak melihat adanya hal yang menguntungkan bagi Belanda dari perang. Snouck justru menemukan cara lain untuk menaklukkan Aceh, yaitu membelah landasan sosial-religius orang Aceh.

Adat dalam Konstruksi Kolonial

Kerangka konseptual Snouck dalam memahami Aceh bertumpu pada Splitsingstheori, yakni pemisahan tiga kategori yang terdiri dari Islam, institusi sosial kemasyarakatan, dan politik. Kerangka ini tampaknya mengadopsi pandangan Durkheim dalam melihat agama dalam fungsinya bagi institusi sosial kemasyarakatan. Buku De Atjehers tampak memperlihatkan kecenderungan ini ketika melihat masyarakat sebagai lokus pembentukan ilmu pengetahuan, seni, juga agama. Bab pertama De Atjehers membahas mengenai meukuta alam/qanun al-‘asyi, yang dijelaskan oleh Snouck sebagai tata kenegaraan yang merupakan bagian dari adat Aceh yang dapat diubah. Bagi Snock, meskipun dipuja dan ditaati, adat tidak selalu berdasarkan alasan logis. Arah penjelasan Snouck tampak jelas bahwa adat lebih mirip seperti bentuk kebiasaan saja.

Dari buku De Atjehers inilah mulai tampak upaya memisahkan adat dari agama. Penerjemahan buku De Atjehers ke dalam bahasa Inggris oleh A.W.S O’Sullivan menyisipkan catatan kaki yang menarik: adat dalam terjemahan Inggrisnya disamakan dengan “custom”, yang bermakna tata laku atau keyakinan yang sudah mapan dalam waktu lama. Dengan pemahaman demikian, adat dipadankan dengan customary law, sebagai lawan kata dari religious law.

Jika mengikuti nalar Snouck, perlawanan orang Aceh pada imperialisme bukanlah berasas dari Islam itu sendiri, melainkan dari spirit adat yang diakomodasi Islam. Maka, setelah memisahkan adat dari agama, Snouck memberikan pemahaman bahwa hukum Islamlah yang harus menyesuaikan dengan adat.

Tren semacam ini sebenarnya cukup lumrah dalam upaya penggiringan daerah jajahan menuju modernisasi seturut kepentingan kolonial. Dalam kasus lain, tren ini tampak misalnya dalam kasus Sumatera Barat. Karya Jeffrey Hadler, Muslims and Matriachs (2008), menyoroti bagaimana pemerintah kolonial membentuk serta mengasuh adat lokal di Sumatera Barat yang dinilai dapat mendukung kelangsungan tujuan-tujuan kolonial. (Tentang tren pemisahan adat dan agama oleh pemerintah kolonial, baca esai Mufdil Tuhri: Kilas Sejarah Konstruksi Pengertian Adat dan Agama)

Rasa waswas Snouck tidaklah tertuju pada Islam ritual, melainkan Islam yang menyatu dalam doktrin politik, yang oleh pemerintah kolonial diperhadapkan dengan kepatuhan pada adat. Harry J Benda dalam The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation (1958) menyebut peran Snouck di Aceh dalam memisahkan Islam dan politik. Namun, dari uraian di atas tampak bahwa yang lebih mendasar dipisahkan—dan sampai sekarang terpisah—adalah posisi Islam dan adat, yang jika pun ingin disatukan kembali, konsepsinya sudah acap kali simpang siur.

Adat dan Qanun Kini

Berkat andil utama Snouck, adat sudah berganti makna. Snouck sendiri menyarankan pemerintah kolonial untuk melindungi adat-adat yang berkisar dalam bidang pernikahan, pembagian warisan, dan perayaan-perayaan komunal. Ini ia sampaikan dalam ceramahnya pada 1911 di Nederlandsch Indicshe Bestuurs Academie (NIBA). Pengertian adat semacam inilah yang mendominasi sampai kini dan diadopsi pemerintah daerah.

Sementara itu, qanun yang dulu merupakan aturan di lingkungan kerajaan, di era pascatsunami sudah berganti makna menjadi aturan penerapan syariat Islam yang berkisar pada larangan-larangan tertentu dalam pergaulan sosial, pembinaan akidah, jaminan produk halal, dan lembaga keuangan syariah. Pada saat yang sama, posisi adat tidak lagi memiliki nilai tawar yang kokoh. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, adat didefinisikan sebagai “aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh”.

Dalam wacana akademis dan kebudayaan, merosotnya nilai tawar adat ini berimbas pada pemahaman keislaman masyarakat Aceh yang cenderung literal dan tidak melihat konteks adat dan struktur masyarakat akar rumput Aceh sendiri. Imbas lainnya ialah hilangnya kekuatan adat dalam mempertahankan basis material seperti tanah adat di Aceh. Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat pada tahun 2019 Aceh kehilangan hutan sekitar 15.071 hektar, atau 41 hektar dalam sehari. Hutan Aceh ditebang dan dijadikan jalan, pertambangan, dan perkebunan sawit. Posisi imam mukim memang masih berfungsi secara simbolik, tapi otoritas adat yang mengatur tanah dan hutan ini berangsur-angsur terkikis.

Sampai sejauh itulah kekuatan wacana berimbas. Snouck, yang dijuluki Teungku Puteh di Aceh, melakukan sesuatu yang jarang dilakukan—tetapi semestinya dilakukan—oleh orang Aceh sendiri. Snouck adalah acehnolog tiga era: ia membaca Aceh masa lalu, masa kolonial, dan masa depan. Imperialisme Belanda boleh disebut sudah pergi, tetapi dampak dari wacana yang diproduksi Snouck masih melekat hingga kini.

_________________

Zulfikar Riza Haris Pohan adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Zulfikar lainnya di sini.

menambah ilmu saya tentang sejarah adat di gayo dan memudahkan saya untuk lebih memahami asalmula adat.

thanks…