Agama (Religion) sebagai Konstruksi Modern

Tarmizi Abbas – 8 September 2019

Ketika kata agama disebut, banyak orang modern akan segera membayangkan rujukan makna kata itu pada agama-agama terlembaga seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kriteria yang mereka acu untuk mengidentifikasi suatu agama antara lain adalah konsep teologis, kitab suci, pemujaan figur sakral, dan sistem ritual. Namun, studi agama mutakhir menunjukkan bahwa pemahaman tentang agama semacam ini baru muncul belakangan. Agama yang dipahami sebagai konsep yang fixed, yang seakan-akan memiliki definisi yang stabil lagi universal, merupakan konstruksi modern.

Dalam kesarjanaan studi agama mutakhir, pemahaman mengenai agama sebagai konsep yang lahir seturut modernitas diajukan oleh para sarjana yang menerapkan apa yang belakangan disebut sebagai pendekatan konstruksionis. Salah satu sarjana terkenal dalam pendekatan ini ialah Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) dengan karyanya yang kini sudah jadi klasik, The Meaning and End of Religion: A New Approach to the Religious Traditions of Mankind (1962). Smith pernah menjadi direktur Center for the Study of World Religions di Harvard University dan mendirikan Institute of Islamic Studies di McGill University. Buku Smith itu dipelajari di CRCS dalam mata kuliah wajib semester pertama, Academic Study of Religion, dengan pengajar Dr Samsul “Anchu” Maarif.

Smith membangun argumentasinya dengan melacak makna muasal kata religion di era pra-modern. Dengan penelusuran sejarah kata ini, ia antara lain menunjukkan bahwa makna kata religion sebagaimana dipahami kini sesungguhnya baru lahir seturut proyek Pencerahan di Eropa, yang kemudian terbawa ke belahan dunia lain seiring era kolonialisme.

Religio di Eropa pra-Reformasi

Muasalnya dari kata Latin religio, yang bermakna ambigu. Para sarjana terbagi dalam dua kubu, antara yang memaknai religio sebagai kekuatan yang suci atau tabu, yang memaksa seseorang untuk menjalankan perilaku tertentu; dan yang memaknainya sebagai sikap seseorang terhadap kekuatan itu. Dua makna ini diketahui dalam penggunaan istilah ini sebelum penanggalan masehi bermula, dalam frasa religiosae locae (tempat yang suci atau tabu) dan viri religiosi (sikap taat pada yang suci). Tampak dalam penggunaan kata ini, religio lebih berfungsi sebagai kata sifat (yang suci dan yang taat).

Pada abad pertama, penggunaan kata religio yang bermakna ganda itu tercermin dalam karya Lucretius, De Rerum Natura (Tentang Tabiat Alam), dan karya Cicero, De Natura Deorum (Tentang Tabiat Dewa-dewa). Karya Lucretius, yang bermisi mengembangkan materialisme Yunani untuk membebaskan manusia dari ‘teror’ para dewa, menggunakan kata religio untuk merujuk pada kekuatan para dewa itu. Karya Cicero menggunakan religio untuk merujuk ke sikap manusia sebagai respons terhadap kekuatan para dewa itu, yang mewujud dalam bentuk ritual-ritual dan larangan-larangan tertentu.

Pada beberapa abad setelahnya, ketika komunitas-komunitas Kristiani muncul dan berkembang di wilayah Romawi, tradisi penyembahan para dewa mendapat rival. Dan ketika suatu tradisi mendapat tentangan, muncullah proses identifikasi guna membedakan tradisi lama dari hal baru yang datang itu. Komunitas Kristiani pun menyerap kata religio itu, sebagaimana tampak dalam karya Arnobius (abad 4), Adversus Nationes (Melawan Kaum Pagan), yang menggunakan kata religio Dei (penyembahan Tuhan) dan religio deorum (penyembahan dewa-dewa). Di sini perkembangan makna terjadi: religio mulai digunakan untuk merujuk pada suatu kategori cara menyembah. Konsekuensinya, muncullah pembedaan antara penyembahan yang benar dan yang tidak. Karya Lactantius (abad 4), Institutiones Divinae, di era yang sama mulai menggunakan istilah vera religio (cara penyembahan yang benar) dan falsa religio (cara penyembahan yang keliru). Distingsi cara penyembahan mengemuka di era ini.

Setelah masyarakat Kristiani mendominasi Romawi, menariknya, penggunaan kata religio untuk merujuk pada kategori cara penyembahan mulai jarang, sebab rival (pagan) mulai surut, dan dengan demikian identifikasi religio Kristiani tak seperlu sebelumnya. Sementara di era Augustine (abad 5), religio bermakna ikatan antara manusia dan Tuhan, pada beberapa abad setelahnya kata religio justru menyempit dan merujuk pada kehidupan para biarawan saja—yang ‘religius’ dipakai untuk membedakan dari yang awam. Makna awal religion yang masuk dalam bahasa Inggris pada abad 12, sebagaimana tercermin dalam Oxford Dixtionary edisi awal, ialah “a state of life bound by monastic vows” (tata kehidupan yang diikat oleh sumpah monastik/kebiaraan). Pada era ini, ‘memasuki religio’ berarti mendaftar jadi biarawan. Di Inggris pada abad 14, kata religions merujuk pada ordo-ordo biarawan.

Menjelang era Reformasi, ketika Eropa mulai menerjemahkan karya-karya Yunani, perkembangan penggunaan istilah religio terjadi. Marsilio Ficino, yang bersaham menerjemahkan karya-karya Plato ke bahasa Latin, menulis Della Christiana Religione (1474)—suatu istilah yang baru di zaman itu—untuk menyintesiskan Kristianitas dengan filsafat Plato. Namun, bagi Smith, pada waktu itu Ficino tidak membayangkan Religione dalam arti religion seperti kini yang memiliki beragam jenis, melainkan pada insting natural manusia untuk mencari dan menyembah Tuhan, dan yang disebut religio yang benar ialah yang mengantarkan manusia pada Tuhan, yang bagi Ficino telah diajarkan Yesus Kristus.

Reifikasi: adjektiva jadi nomina

Di era Reformasi, pemimpin Protestan di Swiss, Zwingli, menulis De Vera et False Religione Commentarius (1525). Namun, bagi Smith, judul karya ini tidak bisa diterjemahkan sebagai agama yang benar dan keliru. Menurut Smith, Zwingli mengartikan religione sebagai pengabdian yang murni hanya pada Tuhan, sebagai kontras dari sakralisasi yang berlebihan terhadap Paus dan otoritas Gereja, yang bagi Zwingli adalah penyelewengan dari penyembahan murni itu dan karenanya merupakan false religione, pengabdian yang keliru. Pemimpin Protestan lain, Calvin, menulis Institutio Christianae Religionis (1536), tetapi, sekali lagi bagi Smith, Calvin pada waktu itu tidak sedang membayangkan tentang ‘agama Kristen’ (the Christian religion), melainkan ajaran-ajaran kesalehan (piety) dalam tradisi Kristiani. Jadi, di awal Reformasi pun kita belum mendapati makna religion seperti dipahami kini. Kata religione di zaman itu, bagi Smith, lebih tepat bukan diterjemahkan dengan religion, melainkan ‘religiousness’ (kesalehan).

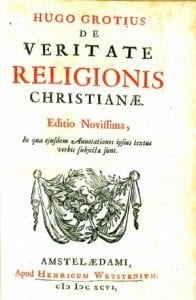

Di abad 17, seturut proyek Pencerahan (ketika komunitas Kristiani mendapat tentangan dari para filsuf rasionalis) dan kolonialisme (ketika komunitas Kristiani menjumpai tradisi-tradisi lain di ‘Timur’), proses peneguhan benteng identitas yang tegas bermula. Karya yang menandai hal ini ditulis oleh Hugo Grotius, De Veritate Religionis Christianae (1627), yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan “the Truth of the Christian Religion”. Dalam era inilah kata religione bermetamorfosis dari sekadar kesalehan menjadi sistem kepercayaan, yang berfungsi untuk membedakan yang benar dari sistem kepercayaan yang salah.

Ringkasnya, penelusuran sejarah kata oleh Smith ini menunjukkan perubahan makna: dari kekuatan atau sikap terhadap yang suci, ke ordo biarawan, ke insting manusia untuk berketuhanan, ke kesalehan (religiousness), hingga sistem kepercayaan (religion). Inilah proses reifikasi: dari yang semula berkonotasi adjektival (religiousness) menjadi nominal (religion). Dari proses ini, sistem kepercayaan Kristiani kemudian dianggap satu dari banyak jenis sistem kepercayaan. Konsekuensinya, dipandang dari sisi para penggerak Pencerahan, religion secara umum adalah suatu ranah kehidupan yang berbeda dari apa yang mereka sebut ‘yang sekuler’—dengan pembingkaian biner antara ‘yang religius’ sebagai hal yang irasional dan ‘yang sekuler’ sebagai yang rasional. Konsekuensi lainnya, religion yang tadinya tunggal (karena merujuk pada sikap kesalehan) menjadi memiliki bentuk jamak, “religions” (dengan ‘s’), yang mencakup juga sistem-sistem kepercayaan yang ditemui para kolonialis di ‘Timur’.

Orientalisme dalam pendefinisian agama

Kita telah melihat rangkaian perjalanan pemaknaan religion (yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan agama) yang mengalami reifikasi dalam sejarah peradaban Eropa. Masalah lalu muncul ketika ia dibawa ke ‘Timur’, yang dalam peradabannya tidak ditemukan istilah yang penuh sepadan dengan religion. Ini terjadi utamanya pada tradisi yang kemudian disebut ‘Hinduisme’, ‘Buddhisme’, ‘Zoroastrianisme’, ‘Konfusianisme’, dll.

Dalam tradisi Hindu, misalnya, tidak ada kata yang sepadan dengan religion dalam bahasa Sanskerta. Yang mendekati, kata Smith, adalah dharma, tetapi kata ini lebih merujuk pada kewajiban sosial seseorang di masyarakat (social duty). ‘Hinduisme’ itu sendiri diadopsi oleh kolonial Inggris sebagai istilah payung, yang sebenarnya oversimplifikatif, guna merujuk ke tradisi-tradisi dalam peradaban di sekitar sungai Indus yang amat bervariasi. Di Indonesia, kata yang dipakai sebagai padanan religion adalah agama, sementara agama sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti kitab suci (scripture).

Masalah utamanya di sini ialah, sebagaimana umumnya problem orientalisme, tradisi-tradisi di ‘Timur’ dilihat dari kacamata ‘Barat’ dengan bias yang kental, terutama dengan menjadikan Kristianitas sebagai prototipe untuk menilai apa yang dapat disebut sebagai ‘agama’. Di Indonesia khususnya, Islam dan Kristianitas menjadi standar untuk menilai apakah tradisi lain di Nusantara (termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan lebih-lebih lagi kepercayaan lokal) dapat disebut sebagai agama. (Tentang persoalan ini, juga tentang bagaimana reifikasi dalam Islam terjadi, memerlukan tulisan panjang tersendiri.)

Iman dan tradisi kumulatif

Melihat problem bias dalam proses pendefinisian agama ini, Smith di bagian akhir bukunya mengajukan dua kriteria utama dalam memandang fenomena keagamaan religius untuk kepentingan studi agama. Pertama adalah keimanan (faith) sebagai sebuah pengalaman religius yang intim dan personal, yang bahkan bagi tiap orang dalam agama yang sama sangat mungkin untuk berbeda. Kedua adalah cumulative tradition, dalam pengertian sekumpulan pemahaman dan praktik yang merupakan manifestasi lahiriah dari keimanan itu; yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sejarah sebagaimana direfleksikan oleh para praktisi tradisi itu sendiri. Konsep kunci di sini ialah bahwa agama (religion) semestinya tidak dipahami sebagai konsep yang fixed yang seolah-olah punya pengertian yang stabil, universal, dan diterima begitu saja oleh orang-orang yang religius yang hendak dikaji itu.

Dengan konsep tentang keimanan, Smith mengajak untuk melakukan empati dalam studi agama, yakni berusaha memahami ‘yang personal’ dalam pengalaman keagamaan seseorang, dan karena itu ia harus dimulai dengan membiarkan si religius untuk mendeskripsikan sendiri apa yang ia percaya sembari meminimalisasi bias-bias kita sebagai pengkaji. Di sisi lain, konsep tentang tradisi kumulatif dapat membantu menanamkan pemahaman bahwa manifestasi lahiriah dari pengalaman keagamaan senantiasa berubah seturut pergantian semangat zaman, sehingga ketika seseorang mengkaji Hinduisme di India pra-modern, misalnya, ia harus menyadari perubahan konteks sejarah yang membuatnya berbeda dari, misalnya, Hinduisme di Bali pada era Indonesia modern.

Tak kalah penting, konsep tradisi kumulatif ala Smith ini membantu menumbuhkan pemahaman bahwa corak keberagamaan yang eksklusif adalah bentuk pengabaian dari tradisi keberagamaan yang berevolusi seturut sejarah. Eksklusivisme, yang menegaskan benteng identitas keagamaan, bahkan cenderung abai pada jejak sejarah bahwa pengertian yang kita semati dengan istilah agama hari ini merupakan konstruksi yang baru lahir belakangan.

________________

Tarmizi “Arief” Abbas adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019.

Gambar header: Wilfred C Smith sedang mengajar di McGill University.