Baha’i dan Perjuangan Hak-Hak Sipil di Indonesia

Haris Fatwa Dinal Maula – 05 Juli 2021

Sejak dua dekade terakhir, perjuangan dan pertarungan umat Baha’i melawan stigma negatif kian tampak: mulai dari upaya mendapatkan hak-hak administrasi yang memadai hingga menegaskan eksistensi mereka sebagai agama independen, bukan aliran dari suatu agama.

Agama Baha’i masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-19. Jelle de Vries, dalam “Jamal Effendi and Sayyid Mustafa Rumi in Celebes: The Context of Early Baha’i Missionary Activity in Indonesia” (2007), menyebutkan bahwa Baha’i masuk ke Indonesia melalui Jamal Effendi dan Sayyid Mustafa Rumi, keduanya dari Iran, yang melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Pare-Pare, hingga ke Bone. Eksistensi agama Baha’i di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1920 ketika dr. Muhajir dari Persia datang ke Mentawai. Seperti dikemukakan Amanah Nurish dalam “Belenggu Diskriminasi pada Kelompok Minoritas Baha’i Di Indonesia dalam Perspektif HAM” (2012), dr. Muhajir datang ke Mentawai untuk mengobati orang-orang miskin yang sakit secara sukarela sekaligus menyebarkan agama Baha’i. Sejak saat itu, Baha’i berkembang ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi.

Akan tetapi, keberadaan agama Baha’i di Indonesia seakan belum mendapat tempat. Pada era Sukarno, Baha’i dicap sebagai organisasi terlarang karena dianggap menghambat revolusi. Melalui Keputusan Presiden No. 264/1962, Presiden Sukarno melarang keberadaan tujuh organisasi, di antaranya Baha’i, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Pelarangan ini berlanjut hingga masa Orde Baru.

Setelah puluhan tahun mencengkeram gerak Baha’i, keputusan presiden itu akhirnya dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui Keputusan Presiden No. 69/2000 karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Kebijakan baru ini menegaskan posisi negara dalam mendukung kebebasan berpendapat dan berserikat, termasuk dalam mendirikan organisasi keagamaan. Kebijakan ini sekaligus memulihkan hak-hak kebebasan warga negara yang terbelenggu semasa Orde Lama.

Namun, langkah Gus Dur tersebut tidak membuat eksistensi Baha’i serta-merta diterima. Meskipun hak-hak kebebasan Baha’i untuk berekspresi telah pulih, stigma sebagai organisasi terlarang masih melekat di benak masyarakat. Baha’i kerap dianggap aliran sempalan Islam yang sesat. Karenanya, segala gerak-gerik Baha’i harus mendapat pengawasan.

Hal tersebut membuat hak-hak penganut Baha’i sebagai warga negara di Indonesia cenderung diabaikan bahkan didiskriminasi. Berkaitan dengan hal itu, Kristian Stokke, dalam “Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework” (2017), mengatakan bahwa status kewarganegaraan suatu kelompok tidak lepas dari kepayahan dan perjuangan. Dengan kata lain, status kewarganegaraan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan. Agama Baha’i tidak terkecuali.

Posisi Baha’i dalam Konstitusi

Salah satu indikator pengakuan sebuah komunitas adalah pemenuhan hak-hak sipilnya oleh negara. Salah satu hak sipil yang paling krusial adalah hak mencantumkan agama dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, saat ini hak-hak tersebut hanya bisa diakses oleh warga negara yang memeluk salah satu dari enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Artinya, jika Baha’i ingin mendapatkan pelayanan sipil yang layak, mereka harus berafiliasi terhadap salah satu agama yang notabene tidak mereka imani. Untuk memenuhi kebutuhan administratif, mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali berafiliasi.

Penerbitan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) No. 23 Tahun 2006, menjadi titik penting dalam perjuangan Baha’i di Indonesia. UU Adminduk 2006 ini memberikan kebijakan baru bahwa warga negara yang “agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan” boleh mengosongkan kolom agama di KTP. Akan tetapi, ada dua asumsi kontras mengenai kebijakan ini. Pertama, kebolehan pengosongan agama di kolom agama menjadi angin segar tersendiri bagi mereka yang “agamanya belum diakui“. Mereka tidak lagi dipaksa untuk berafiliasi terhadap salah satu agama yang dapat dicantumkan di KTP.

Asumsi kedua berkata sebaliknya. Kebolehan untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP justru berpotensi melanggengkan stigma sosial masyarakat sebagai kelompok yang tidak beragama. Samsul Maarif, dalam Shifting Waters in the Politics of Religion and Its Impacts on Indonesian Indigenous Communities (2017), menggarisbawahi bahwa selama ini mereka yang tidak beragama kerap dianggap sebagai tidak bertuhan, tidak bertuhan berarti sesat dan tidak sesuai dengan norma Pancasila. Berkaitan dengan konsekuensi ini, menurut laporan Human Rights Watch tahun 2013, In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia, umat Baha’i berada dalam posisi dilematis. Mereka terjebak dalam posisi di mana jika kolom agama dikosongkan, negara akan menstigma mereka sebagai ateis yang tentu saja akan berpengaruh pada cara pandang masyarakat di bawah. Di sisi lain, jika mereka memilih salah satu dari enam agama itu untuk dimuat di KTP, terlepas dari keyakinan agama mereka sendiri, mereka dapat dituduh memalsukan identitas.

UU Adminduk sempat direvisi, yaitu pada tahun 2013 dan lalu pada tahun 2016 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain menegaskan bahwa “agama” harus dimaknai sebagai mencakup “kepercayaan”, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ PUU/ XIV/ 2016 itu menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) dari UU tersebut sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, pilihan untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP, termasuk bagi penganut Baha’i, tidak ada lagi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ 2016 ini tidak mengubah posisi Baha’i, karena putusan tersebut hanya mempertegas hak atas agama, termasuk kepercayaan, bukan dalam rangka merekonstruksi konsep agama agar dapat diakui. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi mempertegas posisi negara sebagai pengemban tanggung jawab (duty bearers) untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap individu penghayat kepercayaan sebagai pemegang hak (rights holders). Oleh karena itu, tidak ada kebijakan apa pun terkait dengan “agama yang belum diakui” dari uji materi di Mahkamah Konstitusi 2016.

Baha’i dan Informal Citizenship di Indonesia

Perlu ditegaskan bahwa secara de jure, UU Adminduk 2006 mungkin sudah menyelesaikan urusan administratif para pemeluk Baha’i di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak kasus ketika penganut Baha’i tidak mendapat pelayanan hak-hak sipil yang memadai. Seperti yang diungkap Kustini dan Syaiful Arif dalam penelitian mereka, “Agama Baha’i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil” (2014). Kustini dan Arif menggarisbawahi, masih banyak pasangan Baha’i yang tidak bisa mencatatkan akta mereka pada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Misalnya, perkawinan atas nama Tomcek Andy George dan Rani pada 7 September 2009 ditolak untuk disahkan pada catatan sipil. Alasannya, belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait eksistensi dan regulasi Baha’i. Bahkan, ketika UU Adminduk 2013 disahkan, tetap saja terjadi diskriminasi. Perkawinan Baha’i atas nama pasangan Avinash A. Panjabi dan Martha Lina Liu pada 12 April 2014 di Jakarta hanya bisa disahkan oleh Majelis Rohani Jakarta Selatan dan ditolak pengesahannya oleh Disdukcapil. Tentu hal ini memiliki relasi dengan Pasal 64 di UU Adminduk Tahun 2013 tentang “agama yang belum diakui oleh negara”.

Relasi sosial Baha’i dengan umat agama lain juga tidak mengalami perbaikan setelah terbitnya UU Adminduk 2006. Amanah Nurish melalui tesisnya, Baha’i: a Narrative of Minority Religion in Indonesia (2010), melihat relasi yang tidak harmonis antara penganut Baha’i dan masyarakat di Desa Canga’an, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurutnya, hubungan tidak baik tersebut dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran bahwa Baha’i merupakan aliran sempalan Islam yang sesat. Islam tradisional yang dominan di Desa Canga’an tidak siap dengan kehadiran pemeluk dan ajaran Baha’i. Relasi sosial yang buruk ini juga terjadi di Tulungagung pada tahun 2009, ketika seorang Baha’i tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah hanya karena ia seorang umat Baha’i.

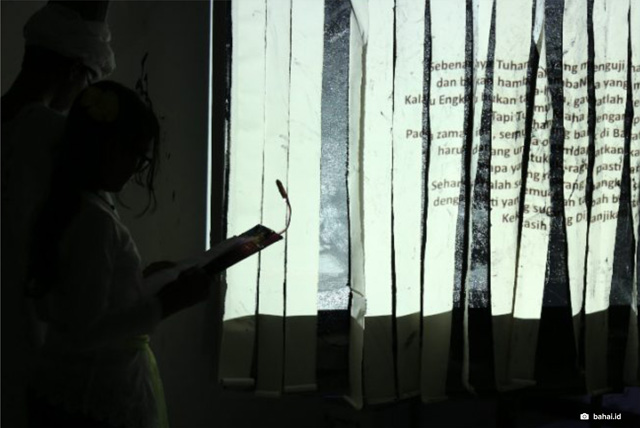

Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas kehidupan umat Baha’i di Indonesia, membaca fenomena ini sebagai suatu hal yang perlu diperbaiki. Mereka melakukan lobi-lobi dengan institusi pemerintahan sebagai upaya untuk menegaskan eksistensi Baha’i sebagai warga negara yang sah. Praktik informal citizenship ini berwujud komunikasi intens yang dibangun antara warga negara dan institusi pemerintah. Kristian Stokke mengatakan bahwa informal citizenship dapat dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan yang merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.

Audiensi Majelis Rohani Nasional dengan Kementerian Agama (Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan ke Pusat Kerukunan Umat Beragama) menghasilkan surat bernomor SJ/B. VII/ 1/ HM.00/ 675/ 2014, yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI kepada Menteri Dalam Negeri RI tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia pada tanggal 24 Februari 2014. Surat tersebut berisi penjelasan mengenai penganut Baha’i kepada Direktur Jenderal Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri bahwa agama Baha’i adalah suatu agama independen. Oleh karena itu, umat Baha’i berhak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Surat tersebut sekaligus menegaskan pernyataan Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Syaifuddin, bahwa Baha’i bukan aliran sempalan Islam. Surat Kemenag inilah yang menjadi landasan Baha’i dalam mengantisipasi pelanggaran hak-hak mereka di kemudian hari. Bagaimana pun, pengakuan membutuhkan proses, tidak instan. Misalnya dalam kasus Suliyono, penganut Baha’i yang selalu ditolak oleh Disdukcapil Pati saat hendak mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2015. Nuhrison M Nuh, Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dalam penelitiannya “Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Penganut Agama Baha’i di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah” (2015), mengatakan bahwa Suliyono ditolak dengan alasan Baha’i bukan agama yang diakui negara. Disdukcapil Pati mengaku tidak mendapat instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat sehingga permintaan pencatatan Suliyono tidak bisa dipenuhi. Suliyono bahkan harus datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa data dan bukti legal formal, salah satunya Surat Edaran Kemenag 2014, bahwa agama Baha’i telah diakui sebagai agama independen dan bukan aliran dari suatu agama. Suliyono hendak meyakinkan Disdukcapil bahwa Baha’i berhak sebagai agama independen atas pelayanan hak-hak sipil sebagaimana penganut enam agama lainnya.

Baha’i Selepas Surat Edaran Kemenag 2014

Dinamika perjuangan Baha’i di Indonesia memberikan gambaran bagaimana perjuangan suatu komunitas keagamaan mencapai kehidupan yang layak sebagai warga negara. Akumulasi kasus-kasus Baha’i dari awal kemerdekaan hingga ia diakui oleh Menteri Agama sebagai agama independen memberi gambaran kehidupan umat Baha’i yang “prematur”, baik dari segi administratif maupun sosial. Mengapa batas akumulasi Baha’i hanya dimulai dari pascamerdeka hingga Surat Edaran Kemenag 2014? Tentu pascamerdeka menjadi awal pembentukan patron-patron baru dalam diskursus agama di Indonesia, termasuk bagaimana sila pertama Pancasila mampu mengontrol stigma sosial atas sebuah kepercayaan. Kemudian, Surat Edaran Kemenag 2014 menegaskan urgensi pengakuan Baha’i di Indonesia baik secara sosial maupun politik. Meskipun, seperti yang terjadi di lapangan, bahwa rekognisi tersebut tidak bersifat instan.

Usai pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang eksistensi agama Baha’i, tindakan diskriminatif terhadap Baha’i semakin berkurang. Baha’i telah memiliki legitimasi hukum jika akhirnya menemui kasus administratif seperti yang dialami Suliyono di Pati. Dalam wawancara pada 30 Mei 2021 di Yogyakarta, Rina, seorang penganut Baha’i di Yogyakarta, mengatakan dalam kurun lima tahun terakhir ini tindakan diskriminatif terhadap Baha’i sudah berkurang. Menurutnya, kasus persekusi Baha’i di Banyuwangi dan Pati hanya merupakan percikan konsekuensi dari segala proses pengakuan masyarakat Indonesia terhadap Baha’i.

Di sisi lain, Rika, anggota Majelis Rohani Baha’i Jawa Tengah yang diwawancara di Klaten pada 28 Mei 2021, mengatakan, “Meskipun tindakan diskriminasi telah menurun, potensi diskriminasi masih sangat mungkin terjadi.” Dalam tataran teknis, misalnya. Pada 2019, Rina pernah ditolak untuk membuka rekening di salah satu bank milik pemerintah karena kolom agama di KTP Rina kosong. Sistem input administrasi di bank tersebut hanya membaca enam agama di Indonesia dan tidak ada untuk agama yang dikosongkan dalam KTP. Oleh karenanya, pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi yang lebih luas ke daerah-daerah terkait dengan eksistensi Baha’i. Kasus Suliyono dan Rina menunjukkan tidak adanya sinkronisasi yang baik antara pusat dan daerah. Jalan terjal pemenuhan hak-hak sipil bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas apa pun agama dan keyakinannya, masih panjang membentang.

__________________________________

Haris Fatwa Dinal Maula adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2020. Baca tulisan Haris lainnya di sini.