“Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran.”

“Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran.”

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia ini mengkaji peran pilkada sebagai struktur kesempatan politik bagi menguatnya konflik atau kekerasan keagamaan. Tanpa bermaksud mendelegitimasi Pilkada langsung, Laporan ini mengulas tiga kasus kekerasan terkait hubungan antar dan intra-agama. Ketiga kasus ini dihadirkan untuk memberi ilustrasi pentingnya mengantisipasi efek samping dari Pilkada terhadap situasi keragaman agama di Indonesia.

Ketiga Kasus tersebut adalah kekerasan terhadap Masjid Ahmadiyah dan beberapa gereja di Bekasi (Jawa Barat), kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang (Jawa Timur), dan sengketa pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Ketiga kasus ini dipilih untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya memperhatikan Pilkada sebagai masa kritis yang bisa menentukan pola hubungan antar-agama.

Dengan demikian, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peta permasalahan terkait kehidupan beragama, beberapa karakternya, dan peluang-peluang atau cara-cara konstruktif untuk menanggapinya. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sesungguhnya selama 15 tahun terakhir ini, ada beberapa jenis isu utama yang muncul secara konsisten. Misalnya, sementara kekerasan komunal berskala besar cenderung menurun secara tajam, namun kekerasankekerasan sporadis yang terkait dengan “penodaan agama” atau isu pembangunan rumah ibadah tampak makin intens; isu lain yang kerap muncul sebagai akibat demokratisasi adalah menguatnya wacana pro-kontra terkait pembuatan kebijakankebijakan publik, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Laporan ini bisa diunduh: http://wp.me/P5Fa8A-4P

Berita Utama

Anang Alfian | CRCS UGM | SPK News

“Kita tidak akan mencoba mengurangi keragaman karena itu sia-sia, dalam konteks negara demokratis, semua punya hak dan kewajiban yang sama”.

“Kita tidak akan mencoba mengurangi keragaman karena itu sia-sia, dalam konteks negara demokratis, semua punya hak dan kewajiban yang sama”.

Uraian Zainal Abidin Bagir, fasilitator SPK dari CRCS UGM, itu menjadi titik tolak diskusi para pertemuan SPK hari ketiga pada Kamis 6 agustus 2016. Bertempat di Disaster Oasis Kaliurang Yogyakarta, Bagir mengawali diskusi dengan memperkenalkan beberapa pendekatan terkini dari berbagai mahzab pengelolaan keragaman seperti seperti John Rawls (nalar publik), Abdullahi An-Naim (nalar kewargaan), Bikhu Parekh, Tariq Modood (kewarganegaraan multikultural), maupun Chantal Mouffe (“pluralisme agonistik”). Berbagai pendekatan ini memberikan gambaran bahwa metode pengelolaan keragaman pun tidak tunggal. Ide pluralisme kewarganegaraan ditawarkan sebagai pisau analisis dan perumusan model pengelolaan keragaman yang mampu menjawab tantangan Indonesia saat ini. Lantas fasilitator yang akrab dipangggil Pak Zain ini mengajak semua peserta memikirkan kembali paradigma pengelolaan keragaman yang tidak hanya mewadahi kerukunan tetapi juga mendorong ke arah keadilan sosial. “Isu pluralisme tidak semata-mata sebagai isu koeksistensi, yaitu kerukunan dan perdamaian tapi juga keadilan sosial” ujar Pak Zain.

Pada sesi berikutnya, Trisno Susanto memfokuskan bahasan pada politik keragaman di Indonesia dengan mendalami masalah-masalah hukum terkait dengan RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) . Menurutnya, Indonesia menganut prinsip governed religion yaitu agama sebagai sesuatu yang dikendalikan oleh pemerintah. Namun, pada pelaksanaanya hal ini menjadi sangat problematis. Posisi penghayat, misalnya, tidak mendapat jaminan hukum di hadapan RUU PUB. Ini berbeda dengan pemeluk enam agama yang diakui di Indonesia. Padahal pengakuan terhadap legalitas identitas ini menjadi penting ketika berhadapan dengan kebijakan publik.

Yang unikmenarik, pada sesi diskusi bertema“ Konseptualisasi Pengelolaan Keragaman” ini para peserta tak hanya mendengarkan suara sumbang terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga upaya- upaya pemerintah yang sebenarnya sudah sejalan dengan kepentingan keragaman, “Pemerintah sebenarnya sudah mengutamakan pranata adat untuk penyelesaian masalah di wilayahnya sendiri,” cetus Fahdli, salah satu peserta SPK. Menurutnya, masalah yang kerap terjadi adalah tidak tersampaikannya aspirasi karena distorsi berbagai kepentingan. Untuk itu, advokasi harus dikawal dari bawah hingga ke atas, bahkan sampai pada implementasinya.

Antusiasme peserta semakin terlihat ketika mereka menjabarkan berbagai perspektif mulai dari peran pemerintah, diskriminasi yang terjadi, hingga berbagai pengalaman mereka di daerah. “Penghayat di Brebes itu gak bisa dimakamkan di pemakaman Muslim,” sebut Wijanarto, peserta dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Brebes. Tak dapat dipungkiri memang, diskriminasi terhadap identitas minoritas masih menjadi pertanyaan yang terus mencari jawaban penyelesaian. Materi pengelolaan keragaman ini tak hanya berusaha membantu khazanah teoritis para peserta sebagai aktivis dan pegiat kemanusiaan dalam advokasi mereka tetapi juga menjadi langkah awal dalam memahami tantangan pengelolaan keragaman yang makin kompleks di Indonesia.

Anang Alfian | CRCS UGM | Book Review

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”14″]”Kasus kerusuhan Sunni-Syiah di Sampang tak cuma seputar isu konflik dan permusuhan, di sana juga ada upaya rekonsiliasi dan persaudaraan yang mengharukan.” [/perfectpullquote]

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”14″]”Kasus kerusuhan Sunni-Syiah di Sampang tak cuma seputar isu konflik dan permusuhan, di sana juga ada upaya rekonsiliasi dan persaudaraan yang mengharukan.” [/perfectpullquote]

Berita kerusuhan antar-umat beragama di Sampang lima tahun silam senyampang mungkin masih melekat di memori kita. Namun, kerusuhan pada waktu itu tetap menyisakan trauma mendalam di kalangan Syiah dan Sunni masyarakat Dusun Nagkernang dan Gading Laok, Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Setidaknya telah tercatat dua kali pembakaran pada tahun 2011 dan 2012 yang berujung pada pengusiran warga Syiah dari Madura.

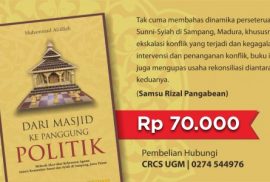

Situasi konflik tersebut mendorong Muhammad Afdillah untuk menelisik lebih jauh akar perseteruan Sunni-Syiah di Sampang, Madura. Berangkat dengan asumsi bahwa konflik kekerasan yang terjadi diakibatkan oleh rentetan peristiwa yang mendahuluinya, buku “ Dari Masjid ke Panggung Politik” ini mendasari penelitiannya dengan teori bahwa kekerasan fisik yang terjadi adalah hasil dari kekerasan struktural dan kultural yang terjadi di masyarakat (hlm. 5). Untuk itu, buku ini membuka bahasannya dengan mendedah budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Sampang sebagai titik tolak.

Secara garis besar, Afdillah menggarisbawahi bahwa Masyarakat Sampang, dan Madura pada umumnya, memegang teguh tiga nilai yang menjadi identitas karakter orang Madura. Yaitu bappha’ babbhu’, guruh, rato, artinya orang tua, guru, penguasa; Taretan dibi, artinya persaudaraan; dan lebbhi bagus pote tolang etembheng pote mata yang artinya lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Dalam konteks nilai semacam ini, orang tua menempati urutan utama dalam masyarakat Madura sehingga tak heran hubungan keluarga di Madura sangat erat. Nilai ini salah satunya tercermin pada rumah adat Madura yang cenderung mengumpul dan berjejer dengan rumah anggota keluarga yang lain dalam satu pekarangan. Guru atau pemimpin agama merupakan aktor strategis sebagai mediator hubungan masyarakat dengan penguasa. Sikap patuh kepada guru tidak bisa ditawar dalam masyarakat Madura. Selain itu, nilai nilai gotong royong, persaudaraan dan martabat diri dan keluarga sangat dijaga oleh orang Madura. Dalam kasus konflik Sampang, elemen-elemen budaya ini mewarnai dinamika dan peta relasi kultur dan politik dalam inisiasi dan eskalasi konflik.

Permulaan konflik sampang dijelaskan secara beruntun mulai dari perselisihan antarkeluarga Kyai Makmun dan Kyai Karrar yang memiliki perbedaan ideologi agama, hingga masalah perebutan pengaruh kekuasaan. Tak luput isu isu ekonomi juga berdampak pada perkembangan konflik. Banyaknya aktor yang terlibat dari organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dan politisi semakin menambah ramai masalah hingga terdengar luas di Indonesia. Eskalasi konflik pun tak terelakkan ketika bentrok masyarakat terjadi beberapa kali.

Buku yang berasal dari tesis di Program Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, ini ditulis pada tahun 2013 ketika dampak dari eskalasi konflik masih sangat terasa. Dengan gaya narasi yang ringan dan menarik, buku yang mendapatkan penghargaan Thesis Award CRCS ini mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam karakter sosial masyarakat Madura, khususnya Sampang, dari awal mula terjadinya pertikaian antarkeluarga dan masyarakat, hingga meluas menjadi eskalasi konflik yang mencekam.

Menariknya, buku ini tak hanya berbicara tentang bagaimana konflik Sampang terjadi, tapi juga usaha penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak pasca konflik dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai persaudaraan sebagai kearifan lokal orang Madura. Pada pertemuan ke empat yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sampang antara kelompok Syiah dan Sunni, terlihat jelas bagaimana rasa persaudaraan yang kuat Taretan Dibi’ orang Madura tak bisa dibohongi. Mereka yang dulu terlibat konflik berdarah akhirnya mengakui rasa kangennya terhadap saudara dan ingin melupakan konflik yang pernah terjadi dan berjanji akan menjalin dan menjaga perdamaian bersama meskipun trauma serupa tetap ada. Buku ini menjadi penting sebagai pelajaran reflektif bagi kita untuk terus mengupayakan kerukunan dan toleransi terhadap perbedaan antar umat beragama, dan mengupayakan resolusi konflik dengan jalan perdamaian.

Judul: Dari Masjid ke Panggung Politik, Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur | Penulis: Muhammad Afdillah | Penerbit: CRCS 2016 | ISBN: 978-602-72686-6-1 | Harga: Rp 70.000,- |

Jekonia Tarigan | CRCS UGM | SPK News

Dapatkah bumi, air atau bahkan banjir berbicara? Pertanyaan ini disodorkan Dewi Candraningrum, fasilitator pada pada hari ke dua Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) VIII. Pada sesi ke tiga yang bertema “Politics of Identity: Gender, Sexuality, Ecology”, Dewi menggugah peserta SPK VIII untuk menggumuli kembali perbincangan tentang subyektivitas yang tak terbatas pada manusia.

Dapatkah bumi, air atau bahkan banjir berbicara? Pertanyaan ini disodorkan Dewi Candraningrum, fasilitator pada pada hari ke dua Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) VIII. Pada sesi ke tiga yang bertema “Politics of Identity: Gender, Sexuality, Ecology”, Dewi menggugah peserta SPK VIII untuk menggumuli kembali perbincangan tentang subyektivitas yang tak terbatas pada manusia.

Alam dan bahkan bencana alam juga memiliki suara dan mereka telah berbicara kepada kita semua dengan suara yang sangat keras. Banjir telah berbicara kepada kita bahwa saat ini ia sudah tidak punya rumah lagi. Hutan sudah gundul dan tidak ada lagi daerah resapan air yang cukup menampung semua air hujan, hingga banjir pun berkata. “Aku sudah tidak punya rumah, sekarang aku akan masuk rumah mu!” Melalui kisah ini, Dewi Candraningrum mengajak peserta untuk memaknai bahwa keberagaman tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga entitas selain manusia. Mereka setara dengan manusia dan dapat pula berkomunikasi dengan manusia. Untuk itu manusia harus peka terhadap bahasa-bahasa dari entitas lain yang ‘bersuara dalam keheningan’, sebagaimana alam telah berbicara pada kita.

Berbicara tentang keberagaman mustahil dilakukan tanpa penghargaan terhadap identitas dan subyektivitas. Menurut dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, identitas dapat tampil dalam tiga ruang: pertama, ruang diskursif, sebagaimana ia hadir pada pembicaraan-pembicaraan manusia; kedua, ruang performatif sebagaimana ia ditampilkan; dan yang ketiga ruang historis, artinya identitas yang terkait dengan jejak konteksnya di masa lalu. Dengan kata lain, sebuah identitas tidak dapat dinilai apalagi dihakimi tanpa melihat konteks dan jejak pembentukannya. Mengutip Julia Kristeva, Candraningrum menyatakan, “dalam hidup manusia modern atau bahkan posmodern saat ini ada sebuah horor yang terjadi ketika kita menjadikan sang liyan atau yang berbeda dengan kita sebagai abject atau yang ditakuti dan dianggap merusak tatanan.” Teman-teman LGBTQ dan kelompok-kelompok lain yang berbeda dari kebanyakan orang seringkali menjadi pihak yang di-abject-kan. Padahal, dari keberadaan sang liyan itu kita justru belajar bahwa sesungguhnya kita memang beragam dan kita perlu menerima keberagaman tersebut. “Ini bisa dimulai dengan menghargai sesuatu sebagai subjek, menghargai ia sebagai ia, bukan sebagai benda,” ujar Dewi. Sehingga apapun bentuk atau identitas seksualitas seseorang—laki-laki, perempuan, laki-laki yang hidup sebagai perempuan, perempuan yang hidup sebagai laki-laki, atau seseorang yang hidup dalam kedua identitas tersebut—patut dan perlu kita hargai sebagai subyek. Muara dari ini adalah penumbuhan dua nilai dalam diri kita, yakni kesadaran dan penghormatan terhadap yang lain di luar diri kita.

Sebenarnya keberagaman bukanlah hal baru bagi masyarakat kita. Namun, menurut Dewi, manusia modern pada hari ini tengah mengalami disartikulasi narasi akar dan teritorialisasi manusia dan alam. Yang pertama, kita telah terputus dari narasi-narasi akar. Nenek moyang kita pada zaman dahulu telah lebih dulu menghadapi realitas subjektifitas yang sangat kaya dan mereka dapat menghargainya. Dewi Candraningrum menunjukkan video dokumenter singkat mengenai Suku Bugis. Tak hanya dua jenis gender, Suku Bugis mengenal hingga lima gender. Selain laki dan perempuan, Suku Bugis mengenal Callalai, Callabai, dan Bissu. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam hibiriditas identitas laki-laki dan perempuan. Kelima gender tersebut merupakan kesatuan dan saling terlibat aktif dalam segala praktik kultur di masyarakat, terutama persembahan terhadap alam dan pertanian. Masyarakat Bugis justru memaknai keberagaman identitas itu secara positif dan terkait erat dengan keberlangsungan kesuburan alam.

Yang kedua, Candraningrum menceritakan pengalamannya meng-advokasi para ibu di Kendeng, Jawa Tengah yang menolak eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan semen nasional adan multinasional. Eksploitasi tersebut terjadi karena teritorialisasi manusia dari alam. Manusia tidak lagi merasa terlibat dan terikat pada alam atau peristiwa alam yang tengah terjadi di tempat lain. Menurut Candraningrum, bumi adalah satu kesatuan dan tidak terbatasi oleh wilayah administratif. Bahkan kita manusia, adalah juga bagian dari bumi. Sehingga, walaupun ia adalah orang Solo ia merasa perlu terlibat dalam advokasi ibu-ibu Kendeng. Alam adalah Ibu yang tidak boleh dieksploitasi sebab ia adalah ibu kita, sumber hidup kita.

Pada akhirnya, Candraningrum mengingatkan bahwa kita perlu waspada dan hormat terhadap semua subjek dan subjektivitasnya. Kesadaran dan penghormatan terhadap yang liyan itu akan lebih baik jika dipadukan dengan pengetahuan. Sebuah advokasi hanya menjadi baik dan berhasil jika basis kekuatannya adalah pengetahuan yang dijiwai oleh semangat menebar bagi kebaikan seluruh subjek.

Asep S. Sudjatna | CRCS UGM | SPK NEWS

“Sebenarnya di kalangan aktivis, penelitian itu juga tidak absen, pun sebaliknya,” cetusan Dr. Mohammad Iqbal Ahnaf , Ketua program Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) VIII itu memantik perhatian para peserta yang hadir pada pembukaan SPK VIII di Disaster Oasis Kaliurang, Yogyakarta. Selama ini, aktivis dan akademisi seolah diposisikan sebagai bagian terpisah yang bekerja di ranah masing-masing. Dikotomi inilah yang sedang dikritisi oleh CRCS UGM melalui program SPK VIII. “Di kalangan akademisi, banyak sekali akademisi yang aktivis, pun banyak pula aktivis yang peneliti. Sebenarnya irisan-irisan itu sudah ada” tukas Iqbal. Pengategorian ini tidak hanya menciptakan kesenjangan semu tetapi seringkali malah menimbulkan persoalan baru. Para aktivis yang getol terjun ke lapangan dalam penyelesaian berbagai konflik keragaman kerap terbentur masalah data riset dan basis pengetahuan sebagai landasan advokasi. Di sisi lain, para akademisi yang mencoba melibatkan diri dalam proses advokasi cenderung terpaku pada teori dan kurang menguasai medan. Dalam konteks inilah SPK VIII berusaha menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan aktivis. Kolaborasi kreatif antara aktivis-akademisi ini akan mampu memberi terobosan dalam penyelesaian masalah-masalah keragaman tersebut.

“Sebenarnya di kalangan aktivis, penelitian itu juga tidak absen, pun sebaliknya,” cetusan Dr. Mohammad Iqbal Ahnaf , Ketua program Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) VIII itu memantik perhatian para peserta yang hadir pada pembukaan SPK VIII di Disaster Oasis Kaliurang, Yogyakarta. Selama ini, aktivis dan akademisi seolah diposisikan sebagai bagian terpisah yang bekerja di ranah masing-masing. Dikotomi inilah yang sedang dikritisi oleh CRCS UGM melalui program SPK VIII. “Di kalangan akademisi, banyak sekali akademisi yang aktivis, pun banyak pula aktivis yang peneliti. Sebenarnya irisan-irisan itu sudah ada” tukas Iqbal. Pengategorian ini tidak hanya menciptakan kesenjangan semu tetapi seringkali malah menimbulkan persoalan baru. Para aktivis yang getol terjun ke lapangan dalam penyelesaian berbagai konflik keragaman kerap terbentur masalah data riset dan basis pengetahuan sebagai landasan advokasi. Di sisi lain, para akademisi yang mencoba melibatkan diri dalam proses advokasi cenderung terpaku pada teori dan kurang menguasai medan. Dalam konteks inilah SPK VIII berusaha menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan aktivis. Kolaborasi kreatif antara aktivis-akademisi ini akan mampu memberi terobosan dalam penyelesaian masalah-masalah keragaman tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Prof. Ir. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D, Direktur Sekolah Pascasarjana UGM, menggarisbawahi tentang kekayaan keragaman Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang tidak dapat ditandingi negara mana pun. “Sayangnya,” ujar profesor yang menamatkan studi doktoralnya di University of Waterloo, Kanada, ini, “Pengelolaan keragaman ini belum dapat ditangani dengan baik” Lebih lanjut, Prof. Suryo berharap agar setelah selesai mengikuti kegiatan ini, para peserta SPK tak hanya dapat menjadi pemantik dan pelopor bagi komunitasnya tetapi juga membangun jejaring yang solid dalam pengelolaan keragaman di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, konsep pembelajaran SPK memadukan antara kuliah dan pelatihan. Secara garis besar, ada tiga tahapan penting dalam proses pembelajaran di SPK yang akan dilalui oleh para peserta. Ketiga tahapan tersebut yaitu pemetaan masalah, pengayaan teoretis, serta advokasi berbasis riset. Selain membekali dengan materi yang bersifat teoretis, program SPK juga mengasah dimensi praktis para peserta melalui studi kasus secara nyata. “Jadi, kita tidak mengajari peserta bagaimana cara melakukan advokasi, yang kita lakukan adalah memperkaya alat analisa peserta dalam merefleksikan pengalaman advokasi mereka,” ujar Iqbal.

Perlu diketahui, 25 peserta SPK VIII tak cuma berasal dari beragam latar belakang—seperti profesi, jenis kelamin serta agama dan suku—tetapi juga orang-orang yang aktif dalam mengadvokasi situasi keragaman di komunitasnya. Seluruh peserta ini merupakan hasil seleksi ketat terhadap ratusan calon peserta dari seluruh wilayah di Indonesia yang mengirimkan aplikasi lamaran peserta beberapa bulan sebelumnya. Selain itu, keterwakilan wilayah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan peserta.

Pada hari pertama SPK ini, para peserta melakukan kontrak belajar yang akan menjadi tata tertib selama proses pembelajaran di SPK ini berlangsung. Nia Sjarifudin, fasilitator SPK VIII yang berasal dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) memandu sesi kontrak belajar ini. Selanjutnya, Dr. Zainal Abidin Bagir, fasilitator dari CRCS UGM, mengajak peserta SPK untuk bersama memetakan berbagai persoalan keberagaman. Dari diskusi yang gayeng tapi serius, dirumuskanlah lima pokok persoalan yang kerap hadir dalam persoalan keberagaman, yakni interfaith atau hubungan antar agama, perempuan, masyarakat adat, pendidikan, dan media. Kelima tema inilah—dengan segenap polemik dan persoalan turunannya—yang akan menjadi bahasan sepanjang SPK berlangsung. Malam semakin larut, namun para peserta masih bersemangat untuk berbagi pengalaman soal pengelolaan keragaman. Semangat ini pula yang menjadi titik pijak pertama kebersamaan dari serangkaian acara SPK yang masih akan berlangsung hingga sepuluh hari ke depan.

Pada hari pertama SPK ini, para peserta melakukan kontrak belajar yang akan menjadi tata tertib selama proses pembelajaran di SPK ini berlangsung. Nia Sjarifudin, fasilitator SPK VIII yang berasal dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) memandu sesi kontrak belajar ini. Selanjutnya, Dr. Zainal Abidin Bagir, fasilitator dari CRCS UGM, mengajak peserta SPK untuk bersama memetakan berbagai persoalan keberagaman. Dari diskusi yang gayeng tapi serius, dirumuskanlah lima pokok persoalan yang kerap hadir dalam persoalan keberagaman, yakni interfaith atau hubungan antar agama, perempuan, masyarakat adat, pendidikan, dan media. Kelima tema inilah—dengan segenap polemik dan persoalan turunannya—yang akan menjadi bahasan sepanjang SPK berlangsung. Malam semakin larut, namun para peserta masih bersemangat untuk berbagi pengalaman soal pengelolaan keragaman. Semangat ini pula yang menjadi titik pijak pertama kebersamaan dari serangkaian acara SPK yang masih akan berlangsung hingga sepuluh hari ke depan.

Nidaul Hasanah M | CRCS | Artikel

Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Ruwat Rawat Candi Borobudur yang dilakukan selama bertahun-tahun di Dusun Gleyoran, sekitar 3 kilometer dari Candi Borobudur. Ruwat Rawat Borobudur sendiri merupakan kegiatan kesenian rakyat yang bertujuan untuk menjaga tradisi, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur yang multi etnis dan multi agama. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur beserta masyarakatnya dan ekologinya agar tetap harmoni dan tidak terdapat relasi yang eksploitatif.

Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Ruwat Rawat Candi Borobudur yang dilakukan selama bertahun-tahun di Dusun Gleyoran, sekitar 3 kilometer dari Candi Borobudur. Ruwat Rawat Borobudur sendiri merupakan kegiatan kesenian rakyat yang bertujuan untuk menjaga tradisi, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur yang multi etnis dan multi agama. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur beserta masyarakatnya dan ekologinya agar tetap harmoni dan tidak terdapat relasi yang eksploitatif.

Pada 3 Mei 2016 lalu, mahasiswa CRCS angkatan 2015 yang mengambil mata kuliah Advanced Study of Buddhism mengadakan kuliah lapangan (fieldtrip) dengan menghadiri acara Ruwat Rawat Borobudur selain kunjungan ke Vihara Mendut yang berada dekat Borobudur.

Bagi masyarakat dusun Gleyoran, Sungai Progo beserta ekosistemnya selama ini telah menjadi bagian yang menyatu dan penting bagi kehidupan mereka. Kedung Winong merupakan tempat bagi banyak penduduk dusun Gleyoran untuk menambatkan kehidupan disana dengan mencari bebatuan, pasir serta menjaring ikan. Karena itulah penduduk dusun Gleyoran memiliki relasi yang kuat dengan Kedung Winong yang terletak di daerah aliran Sungai Progo. Bagi mereka Sungai Progo telah memberikan kehidupan sehingga menjaga kelestariannya merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penduduk dusun Gleyoran.

Ritual Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu bentuk konservasi ekologi Sungai Progo. Ritual yang dilakukan dengan serangkaian doa, tarian dan persembahan hasil bumi masyarakat dusun Gleyoran secara simbolis merupakan bentuk relasi resiprokal menyatunya manusia dengan Sungai Progo. Kelestarian ekologi Sungai Progo bagi penduduk dusun Gleyoran adalah berkah kehidupan. Sungai Progo juga merupakan sungai yang memiliki relasi dengan Candi Borobudur sehingga menjaga ekologi sungai juga menjaga Borobudur dari keserakahan manusia agar harmoni tetap terjadi dan terjaga.

Tujuan lain dari Sedhekah Kedung Winong adalah memecah konsentrasi wisata sekitar Borobudur. Wisatawan biasanya terpusat pada Borobudur dan beberapa dari mereka melakukan hal yang tidak pantas pada tempat suci. Hal yang tak pantas tersebut dianggap mengotori keagungan Borobudur, dengan ritual Sedhekah Kedung Winong diharapkan dapat meminimalisir polusi yang ada di Borobudur.

Saat ini Borobudur memang menjadi magnet wisata bagi seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu wisatawan datang demi menyaksikan peninggalan dari Wangsa Syailendra yang dibangun sekitar abad ke 7 Masehi. Pak Coro tak menampik fenomena tersebut, namun dia juga turut mengingatkan bahwa Borobudur juga tempat suci. Bertahun-tahun dia dianggap sebagai benda mati sementara kita lupa bahwa ada kesenangan yang diberikan Borobudur ketika kita menatapnya. Sedhekah Kedung Winong memang hanya dilakukan satu hari, namun Pak Coro beserta pemerhati budaya lain tetap memaksimalkan satu hari tersebut. Mereka ingin membuat Borobudur “beristirahat” sejenak dari hiruk pikuk wisatawan yang datang. Tak lupa, sedhekah ini juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Borobudur atas apa yang telah diberikan. Berkat Borobudur-lah, masyarakat mampu mengambil manfaat baik segi material maupun moral.

Saat ini Borobudur memang menjadi magnet wisata bagi seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu wisatawan datang demi menyaksikan peninggalan dari Wangsa Syailendra yang dibangun sekitar abad ke 7 Masehi. Pak Coro tak menampik fenomena tersebut, namun dia juga turut mengingatkan bahwa Borobudur juga tempat suci. Bertahun-tahun dia dianggap sebagai benda mati sementara kita lupa bahwa ada kesenangan yang diberikan Borobudur ketika kita menatapnya. Sedhekah Kedung Winong memang hanya dilakukan satu hari, namun Pak Coro beserta pemerhati budaya lain tetap memaksimalkan satu hari tersebut. Mereka ingin membuat Borobudur “beristirahat” sejenak dari hiruk pikuk wisatawan yang datang. Tak lupa, sedhekah ini juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Borobudur atas apa yang telah diberikan. Berkat Borobudur-lah, masyarakat mampu mengambil manfaat baik segi material maupun moral.

Sekali lagi, Pak Coro mengingatkan, SedhekahKedung Winong mungkin hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun itu tetap bisa kita jadikan pengingat bahwa keharmonisan tidak akan terjadi jika salah satu pihak dirugikan. Seluruh aspek dalam kehidupan bersatu padu menghormati satu sama lain demi terciptanya keserasian alam.