Nidaul Hasanah M | CRCS | Artikel

Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Ruwat Rawat Candi Borobudur yang dilakukan selama bertahun-tahun di Dusun Gleyoran, sekitar 3 kilometer dari Candi Borobudur. Ruwat Rawat Borobudur sendiri merupakan kegiatan kesenian rakyat yang bertujuan untuk menjaga tradisi, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur yang multi etnis dan multi agama. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur beserta masyarakatnya dan ekologinya agar tetap harmoni dan tidak terdapat relasi yang eksploitatif.

Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Ruwat Rawat Candi Borobudur yang dilakukan selama bertahun-tahun di Dusun Gleyoran, sekitar 3 kilometer dari Candi Borobudur. Ruwat Rawat Borobudur sendiri merupakan kegiatan kesenian rakyat yang bertujuan untuk menjaga tradisi, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur yang multi etnis dan multi agama. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur beserta masyarakatnya dan ekologinya agar tetap harmoni dan tidak terdapat relasi yang eksploitatif.

Pada 3 Mei 2016 lalu, mahasiswa CRCS angkatan 2015 yang mengambil mata kuliah Advanced Study of Buddhism mengadakan kuliah lapangan (fieldtrip) dengan menghadiri acara Ruwat Rawat Borobudur selain kunjungan ke Vihara Mendut yang berada dekat Borobudur.

Bagi masyarakat dusun Gleyoran, Sungai Progo beserta ekosistemnya selama ini telah menjadi bagian yang menyatu dan penting bagi kehidupan mereka. Kedung Winong merupakan tempat bagi banyak penduduk dusun Gleyoran untuk menambatkan kehidupan disana dengan mencari bebatuan, pasir serta menjaring ikan. Karena itulah penduduk dusun Gleyoran memiliki relasi yang kuat dengan Kedung Winong yang terletak di daerah aliran Sungai Progo. Bagi mereka Sungai Progo telah memberikan kehidupan sehingga menjaga kelestariannya merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penduduk dusun Gleyoran.

Ritual Sedekah Kedung Winong merupakan salah satu bentuk konservasi ekologi Sungai Progo. Ritual yang dilakukan dengan serangkaian doa, tarian dan persembahan hasil bumi masyarakat dusun Gleyoran secara simbolis merupakan bentuk relasi resiprokal menyatunya manusia dengan Sungai Progo. Kelestarian ekologi Sungai Progo bagi penduduk dusun Gleyoran adalah berkah kehidupan. Sungai Progo juga merupakan sungai yang memiliki relasi dengan Candi Borobudur sehingga menjaga ekologi sungai juga menjaga Borobudur dari keserakahan manusia agar harmoni tetap terjadi dan terjaga.

Tujuan lain dari Sedhekah Kedung Winong adalah memecah konsentrasi wisata sekitar Borobudur. Wisatawan biasanya terpusat pada Borobudur dan beberapa dari mereka melakukan hal yang tidak pantas pada tempat suci. Hal yang tak pantas tersebut dianggap mengotori keagungan Borobudur, dengan ritual Sedhekah Kedung Winong diharapkan dapat meminimalisir polusi yang ada di Borobudur.

Saat ini Borobudur memang menjadi magnet wisata bagi seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu wisatawan datang demi menyaksikan peninggalan dari Wangsa Syailendra yang dibangun sekitar abad ke 7 Masehi. Pak Coro tak menampik fenomena tersebut, namun dia juga turut mengingatkan bahwa Borobudur juga tempat suci. Bertahun-tahun dia dianggap sebagai benda mati sementara kita lupa bahwa ada kesenangan yang diberikan Borobudur ketika kita menatapnya. Sedhekah Kedung Winong memang hanya dilakukan satu hari, namun Pak Coro beserta pemerhati budaya lain tetap memaksimalkan satu hari tersebut. Mereka ingin membuat Borobudur “beristirahat” sejenak dari hiruk pikuk wisatawan yang datang. Tak lupa, sedhekah ini juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Borobudur atas apa yang telah diberikan. Berkat Borobudur-lah, masyarakat mampu mengambil manfaat baik segi material maupun moral.

Saat ini Borobudur memang menjadi magnet wisata bagi seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu wisatawan datang demi menyaksikan peninggalan dari Wangsa Syailendra yang dibangun sekitar abad ke 7 Masehi. Pak Coro tak menampik fenomena tersebut, namun dia juga turut mengingatkan bahwa Borobudur juga tempat suci. Bertahun-tahun dia dianggap sebagai benda mati sementara kita lupa bahwa ada kesenangan yang diberikan Borobudur ketika kita menatapnya. Sedhekah Kedung Winong memang hanya dilakukan satu hari, namun Pak Coro beserta pemerhati budaya lain tetap memaksimalkan satu hari tersebut. Mereka ingin membuat Borobudur “beristirahat” sejenak dari hiruk pikuk wisatawan yang datang. Tak lupa, sedhekah ini juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Borobudur atas apa yang telah diberikan. Berkat Borobudur-lah, masyarakat mampu mengambil manfaat baik segi material maupun moral.

Sekali lagi, Pak Coro mengingatkan, Sedhekah Kedung Winong mungkin hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun itu tetap bisa kita jadikan pengingat bahwa keharmonisan tidak akan terjadi jika salah satu pihak dirugikan. Seluruh aspek dalam kehidupan bersatu padu menghormati satu sama lain demi terciptanya keserasian alam.

Berita

Anang Alfian | CRCS | Class Journal

For new CRCS students, learning different things every day, getting involved in the academic activities, as well as completing weekly assignments are truly challenging. Take, for example, the third meeting of the Academic Study of Religion taught by Dr. Samsul Maarif, aka Mas Anchu. That afternoon, we had a nice discussion about two classical theories of religion, from E.B. Tylor and James A. Frazer, both of whom perceived religion as a failed epistemology and constructed by society. This course introduces students to the classical theories of religion and their significances for explaining today’s religious phenomena from a number of disciplines including anthropology, sociology, psychology, history, philosophy, theology, and others. As interdisciplinary study, the Academic Study of Religion examines the complexity of religious phenomena and academic discourse around it.

For new CRCS students, learning different things every day, getting involved in the academic activities, as well as completing weekly assignments are truly challenging. Take, for example, the third meeting of the Academic Study of Religion taught by Dr. Samsul Maarif, aka Mas Anchu. That afternoon, we had a nice discussion about two classical theories of religion, from E.B. Tylor and James A. Frazer, both of whom perceived religion as a failed epistemology and constructed by society. This course introduces students to the classical theories of religion and their significances for explaining today’s religious phenomena from a number of disciplines including anthropology, sociology, psychology, history, philosophy, theology, and others. As interdisciplinary study, the Academic Study of Religion examines the complexity of religious phenomena and academic discourse around it.

Before the meeting, we had to submit a response paper of the given material as warming up before we dive into the subject. The response paper also quite useful to make students more engage with the class discussion. At the first, it might not be easy for us to read around sixty pages and make response papers as well as put our reflection to the issue. Yet, we felt like getting used to it after three other assignments from other subjects. During the class, Dr. Samsul Maarif, our lecturer, divided us into four groups. We were being trained to argue and debate about how Tylor and Frazer differed in conceptualizing the origins of religion. Tylor claimed that animism is the origin of religion, while Frazer argued that the magic is. Moreover, students also stated their opinions and critics to the theories based on their response papers. During this session, the students and the lecturer also shared their views. It doesn’t take a long time for the class to turn into a fun place for exchanging and elaborating the ideas.

During the discussion, sometimes Mas Anchu, Dr.Samsul Maarif’s nick name, triggered our critical analysis by asking us to contextualize the classical theories in Indonesian circumstances. He questioned what might be the effect of Tylor’s and Frazer’s way of thinking on animism in shaping the image of religion in Indonesia, for example, to the indigenous religion of the Javanese. Some students argued that what Tylor and Frazer did as generalizing the idea of religion without acknowledging that each religion might have its own unique structures and traditions. Some others reckoned that the notions created negative stereotypes for the Javanese religion adherents as backward people who worship the trees, stones, sea, and so forth. We could see the impact of the Tylor’s and Frazer’s legacy until nowadays. People who still practice their indigenous traditions are perceived as performing black magic or syncretism that in turn discriminated them from society.

Meanwhile, the class atmosphere is one of the crucial determinants for new students in learning religion and culture in CRCS. The discussion method really helps us to get critical thinking as well to be more engaged with the issue in our daily life. In the following meeting, we will present the topic to refine our skills in leading the discussion. Starting from seventh meeting, one or two students will lead the class discussion of particular issues related to the studies. All this academic activity is quite helpful to get better understanding and critical thinking. Honestly, it was hard at first. Yet, we have started to like the atmosphere of study in CRCS because we know that it is all great for us to develop ourselves academically and intellectually. Anyway, we really enjoy the classes.

Meta Ose Ginting | CRCS | Wednesday Forum Report

Corruption is one of many problems that Indonesia as a nation faces. It is not only a law-related problem but also a cultural problem. As such, culture and the values it promotes could also in one way or another be a powerful weapon to fight corruption. These are the points that Subandri Simbolon emphasized in his presentation about a ritual of sharing meat as a value to prevent corruption in Toba Batak society.

Corruption is one of many problems that Indonesia as a nation faces. It is not only a law-related problem but also a cultural problem. As such, culture and the values it promotes could also in one way or another be a powerful weapon to fight corruption. These are the points that Subandri Simbolon emphasized in his presentation about a ritual of sharing meat as a value to prevent corruption in Toba Batak society.

To begin his presentation, Subandri showed a video about the process of sharing meat (membagi jambar) ritual at a wedding in Batak land. The video tells about how the meat is shared to certain groups of families as a symbol of acknowledgment and appreciation of their existence. In the video, family members circle around the meat as it is being cut into specific portions and one person lifts up a portion of the meat and calls out family names and gives the meat to them as other people can watch them clearly. The portion of the meat is given out based on the Batak system of family kinship called Dalinan No Tolu..

The process of sharing jambar is arranged in some parts. First, mengalap ari. Mengalap ari is the process of choosing a good day to begin the ritual. Secondly, the ritual begins by cutting the meat into certain portions while the audience can see it clearly. The leader will then share the meat to the people by calling their names. Here is the strong educational point by the sharing meat ritual happened. By sharing the meat and let everyone watch it, it teaches people about honesty, appreciation and acknowledgment of the relationships among families. The meat being shared in jambar juhut is a representative of “source of life”. By receiving the source of life, people are receiving blessings. Other than being a symbol of blessing, meat also a symbol of people’s rights. When they receive their portion, it means their existence and their rights to be involved and participate are being acknowledged.. Therefore, discussing blessing and rights in the Toba Batak context invites people to not be greedy and to say enough when it is enough.

Subandri highlighted the point that in the process of sharing meat there are strong and meaningful interpretations where the generations can learn about anti-corruption attitudes. Moreover he added, in the ritual of jambar juhut there is a strong relational concept shows that humans are connected to each other. Because this cultural conception is to some extent closer to Batak Toba people’s daily lives than the abstract legal definitions of fairness and government laws, Subandri argued that it can be more effective and powerful to turn people from corruption. In a relational framework, corruption is an activity that is detrimental because it violates and even negatesrelationshipsReflecting on this relational framework, Subandri revisited the meaning of sharing meat in Toba Batak tradition, arguing that it can be interpreted as an effort to strengthen relationships and promote honesty.

During the discussion session there were many fascinating questions that led people to deeper reflection on how humans sometimes are separated from their tradition to such an extent that they no longer think of it as a part of their existence or as a medium to learn from but merely as ceremony. One challenging question was about how, in many other traditions, instead of fulfilling the intention of renewing people’s understanding about relationships, this kind of ritual fails because it becomes a problem because of economic reasons. In order to answer that, Subandri encouraged the audience to think about the meat as a symbol of source of life: if it feels burdensome, people can replace the meat with something else like vegetables so that no one will be excluded. Subandri was also asked about the role of Christianity as the major religion in Toba land in this kind of ritual. He answered that while sometimes a priest or pastor is invited to begin the ceremony with prayer, there is not really any significant influence.

The discussion came to an end with a challenging invitation for all of us to find in our own culture the values that we can use to develop a cultural defense against corruption. Even though there is always to the possibility we might misinterpret the meaning of rituals such as this one, in the end, it is worth trying.

Judul

Judul

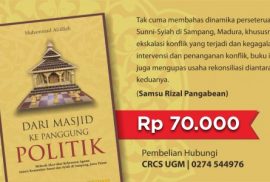

Dari Masjid ke Panggung Politik, Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur

Penulis

Muhammad Afdillah

Penerbit

CRCS 2016

ISBN

978-602-72686-6-1

Harga

Rp 70.000,-

Beberapa aspek politik dan kekerasan Sunni-Syiah di Sampang dibahas di dalam buku ini. Salah satu di antaranya penyebab konflik antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang. Selain itu, buku ini membahas dinamika konflik Sunni-Syiah, khususnya eskalasi konflik yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu dan kegagalan intervensi dan penanganan terhadap konflik tersebut. Buku ini juga membahas usaha – usaha rekonsiliasi kedua komunitas, khususnya setelah kekerasan terbuka yang terjadi di Bulan Desember 2011 dan Agustus 2012.

(Samsu Rizal Panggabean, Pengajar di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada).

__________________________

Bagi yang tertarik, bisa menghubungi:

Divisi Marketing CRCS UGM

Gedung Lengkung Lantai 3

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281

Telephone/Fax : + 62-274-544976

CRCS | News

Apakah Seni? Apakah ia selalu berhubungan dengan estetika atau keindahan, atau sesuatu yang melahirkan kesadaran dan perubahan? Dan apakah agama? Apakah ia adalah sesuatu yang ada begitu saja dari langit atau ada melalui proses sejarah yang kemudian mendapatkan pengesahan dari negara?

Sebuah pameran seni bertema agama tengah berlangsung di sebuah rumah seni Lir Space, Yogyakarta dari 3 sampai 17 September 2016. Namun jangan berharap melihat keindahan didalam pameran ini karena yang dipamerkan bukan benda-benda estetis relijius, semisal kaligrafi atau lukisan-lukisan spiritual, tetapi sesuatu yang lain yang menggugah kesadaran.

Kegiatan seni bertajuk Exhibition Laboratory ini memilih beberapa seniman muda untuk menjalani proses selama tiga bulan agar dapat mempersiapkan pameran tunggal masing-masing. Kali ini dua seniman muda dengan latar belakang yang berbeda diundang untuk berproses mempersiapkan karyanya masing-masing. Salah satunya adalah Daud Sihombing, salah satu fresh graduate Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM.

Dalam pamerannya ini Daud Sihombing memilih tema REIFIKASI, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai proses pembentukan agama dari yang mula-mula abstrak menjadi sebuah wujud yang sistematis. Ia memilih untuk menciptakan pamerannya berdasarkan esai singkat yang diterbitkannya pada tahun 2015: “Agama di Indonesia: Awal Mula dan Problematikanya”. Tulisan tersebut berangkat dari konsep reifikasi dalam buku “The Meaning and End of Religion” karya Wilfred C.Smith yang kemudian dikaitkan dengan praktek standardisasi agama di Indonesia. Praktik standardisasi atau penyesuaian untuk kemudian dapat diakui sebagai agama ini tercantum pada Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952, yang menyebutkan beberapa persyaratan seperti; percaya akan satu Tuhan (monotheis), memiliki kitab satu kitab suci, memiliki nabi sebagai pembawa risalah, dan memiliki tata agama dan ibadah bagi para pemeluknya.

Dalam pameran ini, Daud membuat visualisasi bagi esai tersebut sekaligus menciptakan sebuah peristiwa seni dan menjadikan ruang galeri sebagai sebuah kantor badan sertifikasi. Melalui keberadaan kantor lembaga ini, Daud mencoba melihat bagaimana sebuah kepercayaan dapat perlahan masuk ke dalam kategori agama yang diakui oleh negara melalui simulasi kerja sebuah lembaga pemerintah dalam melakukan sertifikasi. Pengunjung pameran ini dapat menjalankan sebuah simulasi untuk mendaftarkan agama atau kepercayaan mereka dari tahap pendaftaran hingga lolos dengan pengakuan yang sah. Kehadiran badan sertifikasi fiktif (yang saat ini belum dimiliki oleh negara) ini tidak saja akan menunjukkan bagaimana praktik standardisasi di Indonesia, yang konon kerap mempersulit posisi kepercayaan lokal untuk dapat diakui oleh negara namun juga menjadi celah untuk membicarakan sikap negara saat ini terhadap kekayaan budaya.

Pameran bisa dikunjungi di:

Lir Space, 3 – 17 September 2016, Jam 12.00 – 20.00 WIB

Jl. Anggrek I/33, Baciro, Yogyakarta.

Kami sangat berterima kasih atas partisipasi para aplikan untuk mengikuti seleksi peserta Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) angkatan ke-VIII yang diselenggarakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kami menerima banyak sekali aplikasi dari berbagai daerah di Indonesia dengan kualitas yang sangat kompetitif, dari beragam latar belakang profesi dan beragam isu yang diusung. Namun kami hanya memilih 25 orang peserta dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti: keragaman isu, gender, kemampuan melakukan riset, keterwakilan daerah, potensi membentuk jaringan advokasi, dan akses terhadap pengetahuan.