Ekonomi Biru untuk Indonesia Biru

Inasshabihah – 6 Agustus 2019

Pada 26 April 2019, salah satu pendiri WatchdoC Documentary Dandhy Laksono mengisi diskusi di Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM. Tajuk diskusi ini adalah Menulis Ulang Indonesia: Refleksi Ekspedisi Indonesia Biru. Ekspedisi ini adalah perjalanan Dandhy dan rekannya berkeliling Indonesia dengan sepeda motor selama setahun dan kini hasilnya telah keluar berupa 12 film dokumenter, dengan yang terakhir, yang terbanyak ditonton, adalah film Sexy Killers (mencapai 24 juta views saat esai ini ditulis). Sebagian besar film dari Ekspedisi ini berisi kritik terhadap tata ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan perlakuan korporasi terhadap warga terdampak pembangunan.

“Inspirasinya berasal dari konsep ekonomi biru,” Dandhy menjelaskan mengapa ekspedisi itu bernama Indonesia Biru. Ekonomi biru termaksud di sini tidaklah sama (meski beririsan) dengan ekonomi biru yang dipromosikan PBB, yang fokus pada pelestarian ekosistem laut. “[Gagasan ekonomi biru ini] dari Gunter Pauli,” lanjutnya.

Mengapa ekonomi biru, bukan hijau? Karena apa yang sering orang sebut “ekonomi hijau”, yang dipandang ramah lingkungan, pada kenyataannya mahal, sebab ongkos produksinya besar, karena teknologi yang dipakai, kelangkaan produknya, atau biaya transportasi. Sebagian dari produk ekonomi hijau itu bahkan merusak lingungan tempat produk itu diambil bahan bakunya (Contoh: ‘kosmetik hijau’ berbahan minyak sawit). Karena mahal, hanya sedikit orang yang menikmatinya. Sementara yang murah merusak lingkungan. Ini kritik utama ekonomi biru ala Gunter Pauli terhadap ekonomi hijau. Ekonomi biru ingin melampaui itu: memperhatikan tiga aspek (yakni manusia, alam, dan ekonomi) sekaligus agar berjalin dalam keseimbangan. (Lihat penjelasan ringkas ekonomi biru di sini.)

Di samping tentu ramah lingkungan, sifat utama ekonomi biru ialah penekanannya pada optimalisasi sumber daya yang kita punya (prinsip pertama: start from what we have) dan pendayagunaan kembali residu/sampah, termasuk kotoran binatang dan manusia—lihat film WathcdoC: Energi dari Pantat Babi atau Energi Tinja. Karakter penting lain: ia berangkat dari komunitas lokal dan kembali untuk kemanfaatan kolektif lokal. Dengan mendayagunakan sumber daya komunitas lokal, ia menggerakkan ekonomi lokal, tak perlu mengambil dari tempat lain (ingat dari mana batu bara diambil di film Sexy Killers), dan dengan demikian bisa memangkas biaya produksi.

Ekonomi biru ingin menciptakan inovasi-inovasi usaha ekonomi yang bukan saja sehat dan ramah lingkungan, melainkan juga murah, efisien, tanpa sampah, dan bervisi kemanfaatan kolektif bagi komunitas lokal. Visi ini mengidealkan tata ekonomi di mana suatu masyarakat tidak perlu menikmati suatu produk dengan mengorbankan nasib warga lokal tempat asal bahan baku produk itu diambil. Ringkasnya, yang ‘hijau’ tidak perlu mahal dan menyengsarakan orang lain. (Kunjungi laman The Blue Economy di sini.)

Agresi kapital

Dalam ekonomi biru, kebutuhan-kebutuhan primer, seperti air, seharusnya gratis dan juga sehat. Ini tak terjadi ketika air diprivatisasi. Yang dikelola pemerintah pun acapkali tak terjamin sehat. “PDAM berubah jadi perusahaan daerah air mandi, karenanya airnya tak bisa diminum,” kata Dandhy. Salah satu tema sentral dalam film-film Ekspedisi Indonesia Biru, dan juga tampak kentara di film-film WatchdoC lainnya, memang berupa kritik terhadap akumulasi kapital, yang membangun infrastruktur atau perusahaan melebihi yang diperlukan dan cenderung hanya dinikmati manfaatnya oleh kalangan menengah ke atas sembari abai terhadap nasib warga terdampak pembangunan.

Hal itu tampak dari film-film WatchdoC seperti Samin vs Semen, tentang perjuangan petani Kendeng melawan pabrik semen; Kala Benoa tentang penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, Bali; dan Asimetris, tentang kelapa sawit. Film Onde Mandeh yang direkam pada 2014 menggambarkan privatisasi terhadap beberapa pulau di pesisir selatan. Area yang seharusnya terhitung ruang publik diprivatisasi dengan ekstrem sampai-sampai akses menuju ke tempat itu hanya diberikan kepada orang terbatas. Pemandu Watchdoc di sana, Darpius, seorang aktivis lingkungan setempat yang disebut Dandhy sebagai a useful citizen karena telah menanam terumbu karang di sekitar pulau dan menerima Kalpataru Award pada 2013 pun diusir dari wilayah yang dikonservasinya.

Perkara properti di Jakarta disorot lewat film Jakarta Unfair pada 2016. Dalam film ini WatchdoC menggaet beberapa mahasiswa untuk dibimbing memproduksi film mengenai terjadinya penggusuran sebagai efek ekspansi properti, yang kemudian memicu diskusi-diskusi publik menyangkut politik tata ruang, urbanisasi, solusi perumahan rakyat, dan kehidupan di bantaran sungai. Proyek-proyek pariwisata tak luput dari kritik WatchdoC. Di Yogyakarta, lewat Belakang Hotel (2014), WatchdoC berbagi tentang ekspansi properti yang berdampak pada perebutan sumber daya alam berupa air, antara penyedia jasa hotel dan warga sekitar.

Konflik-konflik perebutan sumber daya ini terjadi antara lain karena tidak tepatnya cara pemerintah merumuskan target nasional pembangunan dan pariwisata. Dandhy memaparkan, pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun terakhir mencoba mengganti fokus devisa negara. Setelah tambang dan sawit menjadi dua komoditi utama penggerak devisa negara, kini giliran pariwisata yang hendak diproyeksikan untuk menggantikan sawit dan tambang sebagai penghasil utama devisa dengan target 200 triliun rupiah. “Yang terjadi adalah, karena dilakukan dalam konsep mass tourism dalam skala yang agresif, dampaknya tetap hampir sama dengan sawit dan tambang,” ujar Dandhy.

Penghitungan target wisatawan yang dimulai dari target besar nasional, alih-alih menghitung daya tampung lokasi wisata terlebih dahulu, merupakan pangkal masalahnya. Di Labuan Bajo, misalnya, penduduk setempat kini tidak mampu mengejar harga tanah, dan nelayan-nelayan makin terpinggirkan. Dampak lain muncul dalam bentuk kesenjangan infrastruktur dan hak air bersih. “Sudah ada lima perusahaan air partikelir menguasai Labuan Bajo. Lagi-lagi, public goods menjadi barang privat.”

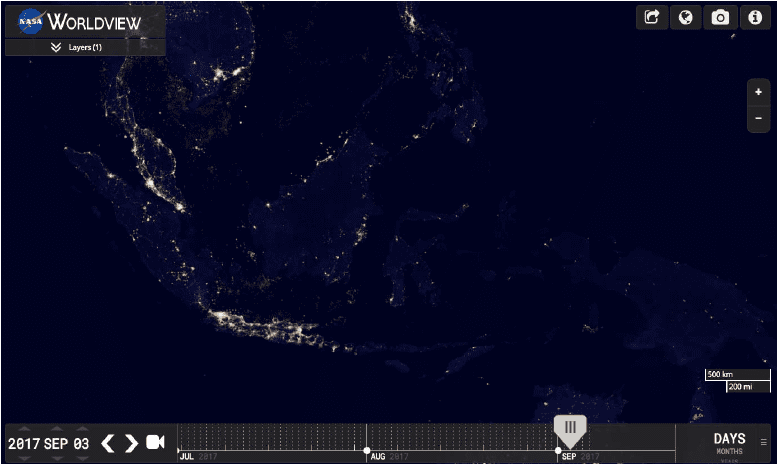

Dalam paparannya, Dandhy menampilkan peta persebaran listrik di Indonesia (di atas). Melihat peta itu, tampak titik-titik kuning terkonsentrasi dalam jumlah banyak di Pulau Jawa, lebih sedikit di Sumatera, dan makin sedikit di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. “Kita diajari bahwa ini namanya kesenjangan elektrik di Indonesia, sehingga perlu diterangi semua,” kata Dandhy. Lalu demi menerangi Indonesia itu, batu bara dipilih untuk diolah menjadi penyedia tenaga listrik.

Kesimpulan yang dicapai kemudian adalah dibutuhkannya pembangunan infrastruktur yang lebih masif. Meski tidak efektif, nyatanya logika berpikir ini terus ada di setiap periode pemerintahan di Indonesia, sejak Soeharto dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), SBY dengan konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), hingga Jokowi dengan program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dandhy mengajak untuk mengubah cara pandang dalam membaca peta ‘kesenjangan elektrik’ itu. “Dalam kegelapan itu justru kita melihat masih banyak daerah yang bisa dikonservasi, bisa diselamatkan. Masih banyak orang yang bisa hidup dalam siklus blue economy, menjaga keseimbangan dengan alam,” ujarnya.

Dunia yang lain

Gaya hidup modern telah membuat orang-orang memiliki ketergantungan baru terhadap barang-barang yang bahan bakunya diperoleh dengan merusak lingkungan atau menyengsarakan warga lokal. Bagaimana mengubah kondisi ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan cepat. Pun demikian, dalam kondisi pembangunan infrastruktur dan ekspansi properti terus berlanjut, mereka tetap harus mematuhi imperatif etis terhadap warga lokal, yakni adanya persetujuan tanpa paksaan dengan informasi sepenuhnya terkait proyek dan dampak pembangunan, dan ini semua dilakukan sebelum pembangunan dimulai. Hal-hal ini biasanya disingkat FPIC (free, prior, informed consent).

Yang diidealkan Ekpedisi Indonesia Biru adalah menghentikan siklus ketergantungan ala orang modern ini dan membangun tata ekonomi yang baru. Dalam paparannya, Dandhy cukup optimis ketika mengatakan bahwa “another world is possible,” dunia yang lain itu mungkin. Film-film Ekspedisi Indonesia Biru seperti Gorontalo Baik dan Pasar Barter Lembata, atau yang lebih jauh memisahkan diri dari sistem ekonomi yang dipaksakan negara, seperti masyarakat adat Boti dan kasepuhan Ciptagelar, adalah contoh yang masih ada di Indonesia bahwa hidup bukan untuk kerja; bahwa kerja bukan untuk mengakumulasi kapital; bahwa ada titik tertentu di mana mengeruk uang harus berhenti sekalipun kesempatan untuk itu terbuka luas; dan bahwa membangun dunia semacam ini masih mungkin.

Tentu saja bukan dalam kapasitas WatchdoC untuk mengeksekusi agenda perubahan seradikal itu. Tetapi film-film WatchdoC, atau lebih khusus lagi film-film dalam edisi Ekspedisi Indonesia Biru, berkehendak untuk membangun kesadaran bahwa dunia yang lain, yang tata ekonominya tidak seperti yang kita alami kini, mungkin dibangun. Film-film WatchdoC ditonton jutaan, baik daring maupun luring, dan digerakkan oleh inisiatif warga. Sebagian orang boleh jadi memandang film-filmnya sebagai karya jurnalisme, tetapi Dandhy ingin filmnya lebih dari itu. Katanya di akhir diskusi, “It’s not movie; it’s a movement.”

_________________

Penulis, Inasshabihah, adalah mahasiswa CRCS angkatan 2018.

Gambar header diambil dari laman FB WatchdoC.