Gerakan Keagamaan Radikal Melawan Belanda

Ronald Adam – 16 Januari 2020

Dalam pemahaman sebagian orang, radikalisme agama kini seolah sama belaka dengan anti-nasionalisme, subversif, menentang slogan “NKRI Harga Mati”, dan lain semacamnya. Radikalisme agama kadang menjadi justifikasi untuk membungkam mereka yang kritis terhadap yang sedang berkuasa. Sebagian pihak bahkan memaklumi penanggulangan radikalisme agama dengan cara yang cenderung militeristik.

Namun demikian, tahukah Anda bahwa salah satu asal-usul gerakan nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu punya kaitan erat dengan radikalisme agama? Karya Arif Akhyat berjudul Religious People’s Reaction towards Dutch Colonialism in Javanese Villages 1870-1930’s (tesis CRCS UGM tahun 2003) meneroka sejarah gerakan-gerakan keagamaan sebelum kemerdekaan itu, persisnya pada periode 1870-1930, dan menunjukkan bagaimana dulu gerakan-gerakan itu disebut ‘radikal’.

Fokus tesis itu ialah respons gerakan keagamaan di Jawa terhadap kebijakan ekonomi-politik Belanda. Tidak ada pola umum yang bisa menjelaskan semua jenis gerakan perlawanan keagamaan saat itu, sehingga para sarjana menyebutnya dengan beragam istilah, seperti nativisme, revivalisme, messianisme, dan sebagainya. Akan tetapi hampir semua sejarawan sepakat bahwa kolonial Belanda di Jawa saat itu menyemati banyak gerakan perlawanan keagamaan dengan istilah ‘radikal’.

Latar ekonomi dan bencana alam

Periode 1870-1930 merupakan puncak eksploitasi kolonial dalam mereformasi sektor agraria, antara lain melalui kebijakan Agrarische Wet (1870) pasca-tanam paksa. Kebijakan inilah yang membuat periode ini disebut era ekonomi liberal dalam tahap perkembangan kapitalis Belanda. Di bawah sistem liberal ini, Belanda mengklaim kedaulatan legal atas seluruh pulau Jawa, kecuali Vorstenlanden atau daerah kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram Islam (Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, Pakualaman). Kebijakan ekonomi liberal ini berdampak pada berubahnya struktur agraria dan makin tingginya ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan Jawa.

Hampir bersamaan dengan itu, bencana alam turut berpengaruh besar pada problem populasi di pedesaan Jawa. Bencana alam terbesar ialah erupsi gunung Krakatau pada 1883 dan banjir besar di Semarang pada 1880 yang telah menyebabkan gagal panen besar-besaran. Meski demikian, bencana alam tak menyurutkan langkah Belanda untuk mengintensifkan penanaman modal. Seturut akumulasi rasa frustasi pada kondisi ini, muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Di antara yang menonjol adalah gerakan perlawanan berbasis agama.

‘Jihad’ melawan ‘kafir’

Selain melawan sistem politik-ekonomi yang sedang dimapankan Belanda, satu fitur yang kentara dari gerakan-gerakan keagamaan itu ialah penggunaan kata ‘kafir’ dan ‘setan masyarakat’ terhadap kaum kolonial. Gerakan-gerakan itu juga memandang perjuangan mereka sebagai ‘jihad’. Ini satu dari sekian hal yang membuat Belanda menyebut mereka radikal.

Dalam modus perlawanan gerakan-gerakan ini memang ada asosiasi keagamaan yang kental. Sebagian gerakan itu menghubungkan perjuangan mereka dengan menarik analogi ke perang salib berabad silam. Dasar mereka ialah bahwa Belanda turut memfasilitasi gerakan misionaris Kristen Protestan dengan, misalnya, membentuk Het Nederlandsch Zending Genootschap (Netherland Missionary Society/NZG). Apalagi para misionaris ini juga turut melaporkan perkembangan ekonomi-politik di pedesaan Jawa untuk kepentingan kolonial. Asosiasi yang kuat antara kolonialisme dan misionari Kristen ini menjadi bahan bakar yang mujarab untuk memobilisasi gerakan perlawanan atas nama ‘jihad’ melawan ‘kafir’.

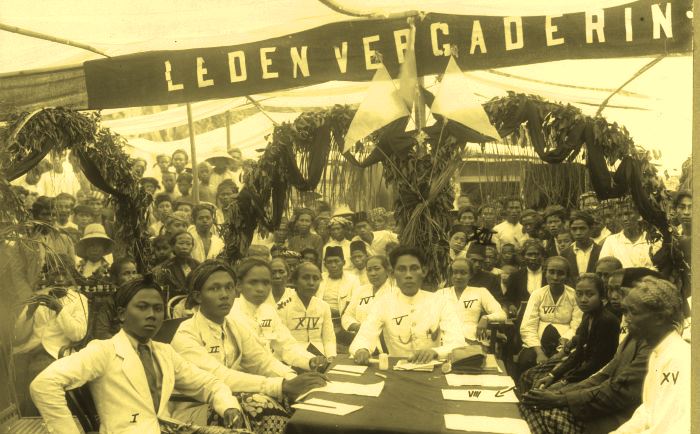

Gerakan ‘jihad’ yang disebut Belanda sebagai ‘radikal’ itu juga bukan hanya dilancarkan gerakan-gerakan seperti yang digalang Haji Abdul Karim, Haji Wasid, Nyi Aciah, Amat Ngisa, dan Gerakan Jumadil Kubro. Di antara gerakan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi besar hingga memiliki perwakilan di parlemen Hindia Belanda (Volksraad) adalah Sarekat Islam (SI), yang turut didirikan dan dipimpin H.O.S Tjokroaminoto. Di bawah Tjokroaminoto, SI merekrut banyak petani Muslim di pedesaan Jawa, dengan perkiraan 1 juta anggota pada 1914. Sejak era Tjokroaminoto dengan SI ini nantinya istilah ‘radikal’ bukan saja mulai lebih sering tersemat ke gerakan berbasis keagamaan, tetapi juga gerakan nasionalisme/kemerdekaan secara umum.

Nasionalisme

Melihat gerakan keagamaan yang menggunakan istilah-istilah seperti ‘kafir’ dan ‘jihad’ itu akan rentan memelesetkan orang untuk menyebut mereka ‘intoleran’, ‘fanatik’, atau istilah lain yang senada. Tetapi pelabelan semacam ini akan mengaburkan faktor-faktor yang tak bisa diabaikan yang justru lebih berperan melatari tumbuhnya gerakan-gerakan itu: kebijakan ekonomi liberal Belanda yang memiskinkan para petani desa. Terlepas dari apakah hanya merupakan alat atau bukan, yang jelas agama menjadi bahasa pemersatu, bahkan sebelum gerakan-gerakan nasionalis berkembang, yang mampu mengerakkan ribuan petani desa melawan Belanda.

Dengan kalimat yang lebih sederhana: ‘kafir’ yang disematkan gerakan keagamaan itu ke kolonial Belanda tidak bisa hanya disederhanakan sebagai label teologis, tetapi lebih tepat bermakna senada dengan istilah seperti ‘zalim’ atau ‘tiran’. Nantinya, ketika ‘radikal’ bukan lagi monopoli gerakan keagamaan, tapi menjadi label untuk gerakan kemerdekaan secara umum, banyak gereja Kristen Jawa yang perlahan melepaskan diri dari kolonial Belanda dan turut bergabung dengan gerakan nasionalis.

Poin terakhir itu juga selayaknya mengingatkan kita bahwa kata ‘radikal’ tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, tetapi harus dihubungkan pada siapa yang menyemati dan disemati dengan istilah itu. Bila saat ini ‘radikalisme’ hampir sinonim dengan ‘anti-nasionalisme’ atau ‘anti-Pancasila’, seperti juga di zaman Orde Baru tahun 1980-an ketika penolak Asas Tunggal Pancasila juga disemati ‘radikal’, pada awal abad 20 justru gerakan nasionalisme yang berlabel ‘radikal’. Sejak era Tjokroaminoto, dan diteruskan oleh Sukarno, para nasionalisme menyuarakan aspirasi ‘radikal’-nya di Radicale Concentratie, satu faksi dalam Volksraad yang berisi gerakan-gerakan politik nasionalis seperti Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Indische Partij, dll.

Pada waktu itu, jelas, ‘radikal’ bukanlah antonim nasionalisme. Orang-orang ‘radikal’ justru menjadi para pengobar nasionalisme.

_______________

Ronald Adam adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Adam yang lain di sini.

Gambar header: rapat bersama Sarekat Islam di Kaliwungu (Foto: Tropen Museum).