Meninjau Kembali Inferioritas Mitos terhadap Sains

Krisharyanto Umbu Deta – 13 Januari 2022

Perdebatan mengenai mitos kerap terjebak pada pertanyaan apakah ia mengandung kebenaran atau kerancuan. Mitos kerap dianggap sebagai cerita masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat tetapi senantiasa dicurigai validitasnya. Pandangan semacam ini dilanggengkan dengan berbagai definisi-mitos yang cenderung reduksionis. Oxford Universal Dictionary misalnya mendefinisikan mitos sebagai, “sebuah naratif yang murni fiksional, biasanya melibatkan sosok, tindakan, atau peristiwa supranatural, dan merepresentasikan ide populer mengenai fenomena alam dan sejarah.” Sementara American Heritage Dictionary dengan cara serupa mendefinisikan mitos sebagai, “sebuah cerita tradisional yang berasal dari masyarakat praliterasi, yang berkenaan dengan sosok supranatural, leluhur, atau tokoh kepahlawanan yang merupakan bentuk-bentuk purbakala dari sebuah pandangan primitif mengenai dunia.” Kedua pengertian tersebut menempatkan mitos dalam posisi inferior terhadap sains yang seringkali dianggap lebih historis, faktual dan objektif.

Akan tetapi, beberapa sarjana seperti Levi-strauss, Karen Armstrong, James Cox, dan Morton Klass menolak pandangan reduksionis semacam itu. Melalui karya-karyanya, mereka bersepakat bahwa mitos kerap diinterpretasikan secara problematis. Ia direduksi semata-mata sebagai sebuah spekulasi filosofis yang mentah, bersifat fiksional, atau tidak benar. Meminjam kritik Levi-strauss dan Armstrong, dua inisiator paling berpengaruh dalam kajian tersebut, tulisan ini merespons pandangan-pandangan reduksionis yang telah membentuk inferioritas mitos tersebut baik dalam diskursus publik maupun akademik. Levi-strauss, dengan pendekatan antropologi strukturalnya, menunjukan bagaimana mitos bekerja dalam masyarakat dengan struktur sistem terorganisasi yang tidak kalah dengan sains. Sementara Armstrong dengan pendekatan historis menunjukan bagaimana mitos dalam sejarahnya diposisikan dan disikapi terutama dalam hubungannya dengan sains.

Mitos dan Historisitas

Mitos seringkali diperhadapkan dengan saudara kembarnya, sejarah. Keduanya sama-sama menarasikan sekaligus merepresentasikan sebuah kejadian di masa lampau. Bedanya, mitos seringkali dianggap ahistoris karena kejadian yang dinarasikan dalam mitos seringkali tidak dapat dicek bukti-bukti historisnya. Akan tetapi, Karen Armstrong dalam A Short History of Myth (2004) menggambarkan bagaimana mitos bekerja secara historis sekaligus ahistoris. Yang menarik, Armstrong menggunakan kisah Yesus sebagai contoh. Yesus tidak sekadar figur historis yang hidup sekitar dua milenium silam, tetapi juga sebuah inspirasi dan realitas keagamaan bagi umat kristiani hingga saat ini. Faktualitas sosok Yesus dipahami bukan dari bukti-bukti historis, melainkan dari transformasi dan cara hidup umat yang berusaha menghadirkan sosoknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, berbagai peristiwa keagamaan penting dalam hidup Yesus—seperti kelahiran, kematian, maupun kebangkitannya—telah tecerabut dari rentang waktu sejarah dan berubah menjadi sebuah mitos agar terus hidup. Dengan kata lain, mitos dapat bersifat historis dan ahistoris secara serempak.

Keserempakan inilah yang membentuk sifat historisitas mitos. Menurut Levi-Strauss dalam “The Structural Study of Myth” (1958), walaupun sering merujuk pada peristiwa tertentu jauh di masa lalu, mitos juga menghadirkan penjelasan tentang masa kini dan masa depan. Levi-Strauss menyebut karakter mitos ini sebagai timeless pattern ‘pola tak-terbatas-waktu’ atau nirwaktu. Ia mengambil Revolusi Perancis sebagai contoh. Bagi sejarawan, peristiwa tersebut merupakan sebuah urut-urutan kejadian di masa lalu yang tidak dapat diulang walaupun dampaknya masih bisa dirasakan hingga kini. Namun, menurut politisi, revolusi tersebut juga merupakan sebuah pola yang dapat ditemukan dalam struktur sosial masyarakat Perancis kontemporer dan memberi petunjuk tentang perkembangan di masa depan. Karenanya, Revolusi Perancis merupakan sebuah peristiwa sejarah sekaligus menjadi sebuah mitos. Dalam konteks ini, Levi-strauss menyandingkan mitos dengan politik yang menurutnya adalah pengganti mitos di masyarakat modern.

Persoalan lain yang kerap diproblematisasi dalam memahami mitos adalah keberadaan berbagai versi dari sebuah mitos. Tak jarang, varian mitos tersebut saling berkontradiksi yang mendorong pada pencarian versi manakah yang asli atau yang paling valid. Merespons ini, Levi-strauss mengatakan keanekaragaman varian dalam mitos tersebut bukanlah sebuah masalah—bahkan ketika kita hanya memiliki varian dari narasi mitos yang kita ketahui karena hampir mustahil menemukan semua varian mitos dalam masyarakat. Semakin banyak varian yang didapatkan, akan semakin terlihat pola tak-terbatas-waktu dari mitos tersebut. Dengan kata lain, sebuah mitos akan tetap “sama” sejauh polanya dapat ditangkap.

Keberadaan berbagai versi dari sebuah mitos tak lepas dari cara kerja mitos, terutama yang berakar pada tradisi lisan, yang memang cenderung diduplikasi bahkan ditriplikasi, dan seterusnya. Repetisi tersebut berfungsi untuk menampilkan struktur dari mitos tersebut. Sebagaimana disinggung oleh W. J. Ong dalam Orality and Literacy (1982), kelisanan cenderung bersifat partisipatoris dan situasional. Artinya, kelisanan secara terus-menerus membentuk makna dan strukturnya dari pengalaman kehidupan sosial sehingga selalu kontekstual dan relevan. Pada mitos yang berbentuk tulisan, usaha untuk menangkap pola tak-terikat-waktu ini terbungkus dalam rangakian kata pada tulisan tersebut—yang tentu saja tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu ia dituliskan. Singkatnya, baik mitos lisan maupun tulisan sama-sama memiliki pola tak-terikat-waktu yang terbentuk melalui proses transmisi dan kontekstualisasi terus menerus.

Mitos dan Sains

Selanjutnya, mitos kerap diperhadapkan juga dengan sains, simbol dari modernitas yang dianggap superior. Melalui pendekatan strukturalismenya, Levi-strauss menyimpulkan bahwa pembedaan antara mitos dan sains sebenarnya tidak merujuk pada perbedaan kualitas. Baik sains maupun mitos memiliki proses berpikir dan alur logika yang sama baiknya. Perubahan dari mitos ke sains juga bukan perkembangan cara berpikir dari yang buruk ke yang baik. Bagi Levi-strauss, mitos dan sains adalah dua entitas berbeda yang memiliki fungsinya masing-masing.

Senada dengan itu, Armstrong menyebutkan bahwa anggapan mengenai inferioritas mitos yang didasarkan pada persoalan faktualitasnya adalah kekeliruan. Pada dasarnya mitos tidak mengklaim fakta objektif, tetapi memberi bayangan mengenai kemungkinan-kemungkinan baru. Karenanya, sebuah mitos dianggap bisa diterima bukan karena ia faktual, melainkan karena ia memberi wawasan, makna hidup, dan harapan baru bagi manusia. Dalam konteks semacam ini, bagi Armstrong, keterputusan manusia dengan mitos telah menimbulkan kekosongan spiritual. Lebih lanjut, kekosongan ini rupanya juga berdampak secara ekologis. Setelah mitos dilepaskan, alam kehilangan makna spiritualnya dan sekadar menjadi objek kajian sains.

Pemisahan yang tegas antara sains dan mitos terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 yang dikenal juga sebagai Abad Penalaran (Age of Reason). Pada masa ini muncul filsuf dan akademisi seperti Rene Descartes, Frans Bacon, dan Isaac Newton yang melucuti segala ilmu pengetahuan dari segala mitos—agama termasuk di dalamnya. Pada masa ini, penalaran merupakan alat utama untuk memahami dunia. Dunia yang dapat dilihat, dicium, dikecap, dan dipersepsi oleh indra hanyalah delusi. Dunia yang nyata adalah dunia dengan perangkat matematisnya yang hanya bisa dipahami melalui nalar para intelektual.

Namun, seperti yang ditunjukkan Levi-strauss dalam Myth and Meaning (1978), pemisahan sains dan mitos tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Sains dengan cara kerjanya memiliki banyak keterbatasan. Menurut Levi-strauss, sains sebenarnya hanya memiliki dua cara kerja yaitu reduksionis dan strukturalis. Sains menjadi reduksionis ketika ia bisa mereduksi sebuah fenomena yang sangat kompleks menjadi lebih sederhana. Ketika sains tidak dapat mereduksi fenomena yang terlalu kompleks, sains menjadi strukturalis karena hanya mampu mendekati kompleksitas tersebut dengan berusaha memahami hubungan-hubungan di antaranya. Dengan demikian, sains tidak mungkin mampu menjawab semua persoalan karena akan selalu ada jurang antara jawaban yang diberikan sains dan pertanyaan baru yang muncul dari jawaban tersebut.

Karenanya, Levi-staruss menggarisbawahi bahwa mitos dan sains bekerja dengan cara yang berbeda. Baik mitos maupun sains digerakkan oleh dorongan untuk memahami dunia sekitar, alam, dan masyarakat mereka. Bedanya, jika pola pikir mitos bertendensi untuk mencapai pemahaman total mengenai dunia, maka pola pikir sains menekankan pada penjelasan sebuah fenomena secara spesifik dan terbatas melalui tahapan-tahapan metodologis. Perbedaan ini pada akhirnya membentuk karakteristik masyarakat. Menurut Levi-strauss, masyarakat yang berorientasi pada tradisi oral (berbasis mitos), cenderung memiliki pengetahuan yang sangat teliti mengenai lingkungan dan sumber daya mereka. Mereka memiliki perangkat-perangkat intelektual, persis seperti filsuf bahkan pada tingkatan tertentu seperti saintis, walaupun tidak sepenuhnya sama. Masyarakat Marapu di Sumba misalnya. Mereka memiliki pengetahuan agrikultur tentang tahapan perkembangan jagung dari bulan ke bulan tanpa harus menuliskan atau membaca panduan khusus sebagaimana dilakukan dalam sains. Pengetahuan ini terkait erat dengan ritual keagamaan yang mereka lakukan.

Namun, perbedaan pola pikir antara sains dan mitos ini tidak berarti perceraian antara keduanya. Dalam banyak kasus, sains justru membantu manusia “modern” untuk memahami apa yang ada di dalam mitos. Misalnya, pengetahuan agrikultur Marapu ternyata divalidasi juga oleh ilmu pertanian terkini. Akan tetapi, ini bukan berarti mitos membutuhkan afirmasi, konfirmasi, ataupun validasi dari sains. Orang Marapu sudah hidup dengan pengetahuan adat tersebut via mitos sejak dulu. Pengetahuan adat yang lahir tanpa metode ilmiah tersebut adalah bentuk pemahaman mereka yang terbangun dari pengalaman panjang. Dalam hal ini, validasi ilmu pertanian justru digunakan untuk menunjukan kepada orang “modern” itu sendiri bahwa orang Marapu bisa mencapai tingkat pengetahuan yang sama validnya dengan apa yang dihasilkan kerja-kerja saintifik.

Karenanya, anggapan bahwa masyarakat berbasis tradisi oral dan mitos sekadar hidup untuk menghindari kelaparan adalah keliru. Bagi Levi-strauss, mereka justru mampu berpikir jernih. Dengan potensi mereka, masyarakat ini sebenarnya bisa saja mengubah cara berpikir mereka seturut perkembangan sains. Namun, hal semacam itu tidak mereka butuhkan mengingat cara hidup dan relasi mereka dengan alam (sebagai contoh, lihat “Resistensi Adat Marapu melawan kuasa korporasi dan sekularisasi tanah”). Keberagaman pola pikir dan cara hidup ini bukanlah sesuatu yang direncanakan atau disengaja. Sangatlah alamiah ketika suatu masyarakat mengembangkan karakteristik mereka yang unik sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang panjang. Oleh karena itu, alih-alih mengatasi perbedaan ini, yang perlu diatasi adalah tendensi untuk melakukan sentralisasi pengetahuan.

Dengan demikian, cara pandang terhadap mitos yang peyoratif maupun anggapan superioritas sains atas mitos tidak dapat diterima begitu saja. Apalagi ketika hal tersebut digunakan untuk menstigma dan mendehumanisasi subjek yang memegangnya, di antaranya masyarakat adat dan penganut agama leluhur. Lantas, bagaimana seyogianya mitos itu dipahami dalam konteks masyarakat pengampunya maupun konteks perkembangan sains dan teknologi hari ini? Mengapa ia masih ada dan perlukah ia terus ada?

Baca Mitos dan Sains (bagian 2): Menuju Pemahaman Baru soal Mitos

______________________

Krisharyanto Umbu Deta adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2020. Baca tulisan Umbu lainnya di sini.

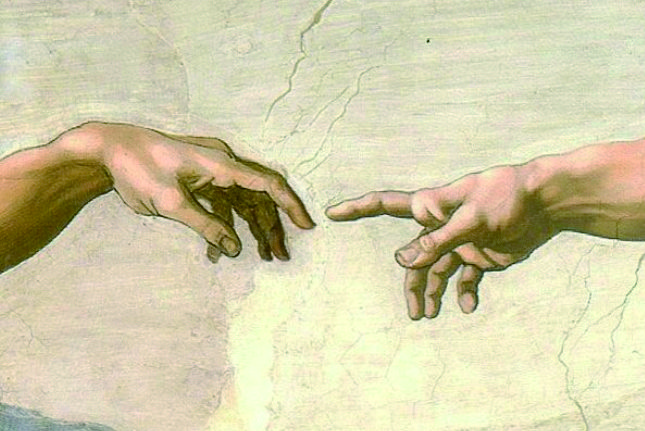

ilustrasi tajuk artikel ini merupakan potongan dari lukisan “The Creation of Adam” (1511) oleh Michelangelo