NU dalam Sejarah Relasi Agama dan Adat

Gedong Maulana Kabir – 9 November 2020

Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dan maknanya tidak sama dengan makna agama kini. Dalam bahasa asalnya, agama merujuk pada sekumpulan kitab suci. Lantas bagaimana sejarahnya hingga berubah pengertian? Di sini ada peran lembaga keagamaan yang turut mendefinisikan apa itu agama—juga apa yang bukan agama. Salah satunya ialah Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut paparan Andrée Feillard dalam The constrained place of local tradition: The discourse of Indonesian Traditionalist ulama in the 1930s (2011), sebelum tahun 1930an sebenarnya kata agama tidak populer. Istilah yang banyak dipakai masa itu ialah igama (di Singapura yang dipakai adalah ugama).

Feillard menyoroti NU dalam sejarah kata ini sebab, paling tidak dalam wacana populer, NU kerap digambarkan sebagai gerakan Islam ‘tradisionalis’. Yakni dalam pengertian bahwa, dibanding gerakan Islam ‘modernis’ atau ‘reformis’, NU sering dianggap lebih ramah pada tradisi lokal, sementara umum diketahui dalam sejarah bahwa definisi agama kerap dikontraskan dengan adat. Karena itu, meneliti peran NU dalam konstruksi makna agama ini akan membawa pada pertanyaan seberapa inklusif organisasi Islam tradisionalis ini terhadap adat istiadat lokal dan hingga titik mana batas makna agama ditarik sehingga memengaruhi definisi yang diadopsi pemerintah.

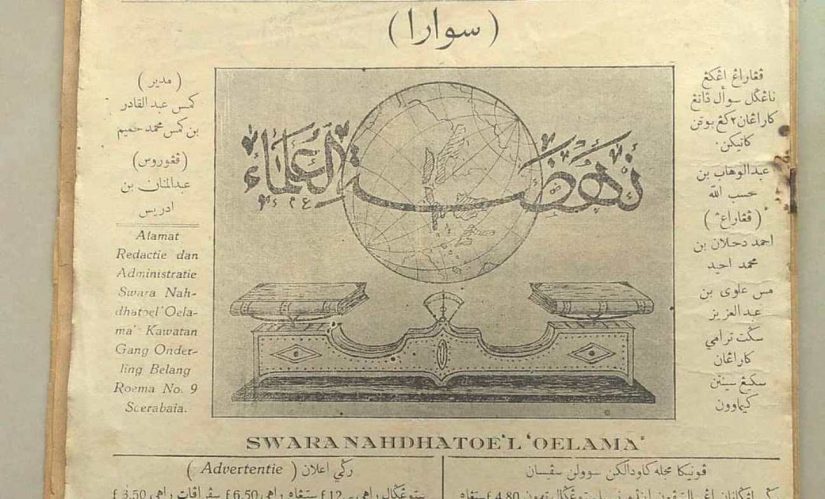

Guna melacak penggunaan dan perkembangan istilah igama (dan kemudian agama) serta peran NU dalam diskursus ini, Feillard menggunakan rujukan utama berupa Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) yang terbit pada 1930-an. Setidaknya, pelacakan ini melengkapi tesis Ricklefs dalam Six centuries of Islamization in Java (1979) bahwa konstruksi tatanan keagamaan di Indonesia tidak hanya menempatkan kelompok modernis sebagai aktor utama. NU juga turut andil di dalamnya, berperan dalam pendefinisian agama, dan hingga tingkat tertentu juga mempertentangkannya dengan adat.

Igama dan Cakupannya

Penggunaan istilah igama bisa dijumpai dalam artikel di BNO yang dimuat pada 1 Juni 1937 yang berjudul “Mengapa pilih Islam!” Kata igama di sini digunakan secara eksklusif untuk menyebut hanya tiga tradisi monoteistik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dari penggunaan ini, muncul satu batasan tegas tentang apa yang disebut sebagai igama, yaitu ajaran yang berasal dari Tuhan.

Secara tidak langsung, kategorisasi ini menandai kelompok-kelompok yang berada di luar ketiga igama tersebut. Mereka disebut sebagai “igama jg tidak asal dari Toehan” (agama yang tidak berasal dari Tuhan) yang dianggap tidak lebih dari “oedjaran2 orang pintar poerbakala” (ujaran-ujaran dari orang pintar masa lalu), yakni yang mencakup Hindu, Buddha, dan kepercayaan lain.

Dengan paradigma seperti itu, tradisi di luar monoteistik akan dianggap ‘bukan dari Tuhan’ atau, lebih lugas lagi, dinyatakan salah. Pasalnya standar kebenaran yang digunakan untuk menilai keabsahan igama ialah bahwa suatu ajaran berasal dari wahyu Tuhan yang direkam melalui kitab suci—yang karenanya para pemeluknya disebut sebagai ‘ahloel kitab’.

Standar berikutnya ialah soal ajaran, yang bagi artikel di BNO itu Islam mengatasi igama monoteis lain. Ajaran Islam dinyatakan sebagai ‘ajaran yang matang’, dengan alasan bahwa Islam turun sebagai “penghabisan” dan kemudian dimaknai paling sesuai untuk setiap setiap masa di mana saja (“mentjotjoki boeat tiap2 masa dan tempat”). Konsekuensi dari pandangan ini adalah Yahudi dan Kristen bisa disebut sebagai igama, namun ajarannya tidak sempurna.

Dengan paradigma semacam ini, BNO membuat stratifikasi: igama lebih superior dibanding tradisi non-igama, dan di antara sesama igama, Islam adalah yang paling superior.

NU dan Kejawen

Seperti Hindu dan Buddha pada masa itu, kejawen juga dianggap tidak masuk dalam kategori igama. Baik igama (dalam pengertian oleh BNO) maupun Kejawen saling berebut menancapkan pengaruh dan memperluas pengikut. Kontestasi ini tergambar dalam beberapa kasus sebagaimana dimuat dalam BNO kala itu.

Misalnya, tulisan berjudul Riwajatnja kring Soekomoeljo yang dimuat BNO tertanggal 1 Maret 1937 menyebutkan adanya boikot terhadap seorang haji yang juga mempraktikkan kejawen di desa Soekomoeljo. Boikot dilakukan dengan cara melarang mengundang maupun mengunjungi haji tersebut. Ketika si haji meninggal, tak seorang pun diizinkan melayat. (Untungnya ada seorang pendatang dari Lasem bernama Haji Bisri yang mau merawat jenazah tersebut.)

Kisah serupa juga terjadi di desa Renggeh. Kali ini tentang seorang guru ilmu kebatinan Eko Madjoe Dewo Satrijo Tanah Djawa yang memiliki murid cukup banyak. Setelah NU datang ke sana, banyak orang mulai mengikuti NU. Dan ketika ahli ilmu kebatinan ini meninggal dan dimakamkan, banyak orang Muslim yang bersikeras menuntut agar jenazah dikeluarkan dari ‘pemakaman Muslim’. Karena pemerintah desa tidak sanggup menahan protes ini, akhirnya jenazah dipindahkan.

NU dan Hukum Adat

Pada masa prakemerdekaan itu, Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan kolonial. Persoalan igama juga diputuskan oleh kekuasan kolonial. Karena itu, sejarah konstruksi makna igama juga bertaut erat dalam relasi NU saat itu dengan pemerintah kolonial, yang mengalami pasang surut.

Di masa itu, NU yang resmi berdiri sebagai organisasi pada 1926 tidak/belum seradikal gerakan nasionalis. NU dulu mendefinisikan apa yang disebutnya sebagai “Dar al-Islam” dalam Kongres Menes tahun 1938 berdasarkan wilayah yang dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Di masa tahun 1930-an, NU pun berkembang pesat: dari memiliki 68 cabang pada tahun 1935 menjadi 99 cabang pada tahun 1938.

Namun relasi NU dengan pemerintah kolonial mengeras ketika Belanda menjunjung hukum adat. Pada tahun 1938, NU mengirimkan protes resmi (Motie) kepada pemerintah kolonial di Batavia sebagai bentuk keberatan para ulama. Mereka takut pengadilan sipil yang menerapkan hukum Belanda (choekoem Nederlandshce-Indië) pada kenyataannya akan memprioritaskan hukum adat dan merugikan ‘hukum agama rakyat’ (choekoem agamanja ra’jat).

Keberatan NU waktu itu didasarkan pada tiga hal. Pertama, hukum adat di Nusantara dianggap tidak lebih baik dibanding hukum Islam. Kedua, hukum adat dilawan oleh orang-orang di banyak tempat, seperti di Minangkabau, karena dianggap tidak modern dan didasarkan pada takhayul belaka. Dan ketiga, hukum adat dimaknai sebagai berakhirnya hukum Islam dan akan sangat merugikan Muslim.

Ketegangan antara dua hukum di atas juga muncul di artikel BNO bertanggal 5 Desember 1937. Hukum adat disalahkan karena dianggap membenarkan perilaku tidak bermoral (perboeatan nafsoe masing2) dan membatasi ruang lingkup agama. Lebih jauh lagi, hukum adat juga dipandang anti-persatuan. Konteksnya adalah imajinasi penggantian hukum adat yang berbeda-beda di tiap daerah dengan satu hukum yang sama dan sah (hukum Islam) bagi semua orang. Argumentasi ini menganggap hukum Islam sebagai bentuk persatuan.

NU dan Agama Non-Monoteis

Peran pendefinisian agama paling eksplisit ialah ketika setelah Indonesia merdeka banyak orang NU menjabat di kementerian agama. Pada tahun 1950-an, sebagian besar menteri agama berasal dari latar belakang NU. Dampak paling kentara ada pada proses pengakuan Hindu dan Buddha sebagai agama. Pada masa awal kemerdekaan, agama yang diakui baru Islam, Kristen, dan Katolik saja.

Setelah melalui perubahan nama dari Agama Siwa-Buddha, Agama Hindu Bali, hingga Agama Hindu saja, Hindu baru diakui resmi dan memiliki biro khusus di kementerian agama pada 1960. Mengapa baru diakui 15 tahun setelah proklamasi? Karena menteri agama waktu itu, Wahid Hasyim (dari NU), mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 9/1952 yang mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan monoteistik, mempunyai kitab suci yang diyakini sebagai wahyu, dan mempunyai nabi.

Karena persyaratan pengakuan agama yang semacam ini, umat Hindu dan Buddha hingga tingkat tertentu harus menyesuaikan diri, dengan dinamika internal masing-masing. Pada awal ketika Hindu diakui itu, urusan agama Buddha bahkan masih digabung dengan biro keagamaan Hindu. Agama Buddha baru terwadahi dalam biro khusus pada 1980. (Baca lebih lanjut tentang proses agamaisasi Hindu ini dalam tulisan Michel Picard, Balinese religion in search of recognition.)

Jadi, tampak jelas sampai di sini peran NU dalam sejarah agama dan adat: dari tataran diskursif tentang makna igama, lalu pertentangan dengan kejawen dan hukum adat, hingga pendefinisian agama melalui lembaga pemerintahan. Setelah Hindu dan Buddha diakui pun masih ada eksklusi terhadap aliran kebatinan, yang statusnya di mata negara lebih rendah dari agama-agama yang diakui.

NU Kini

Diskursus yang direkam Feillard di atas menggambarkan periode awal NU yang turut menentang adat lokal. Namun, kita seyogianya juga mencatat bahwa NU berisi banyak orang dengan ragam pemikiran dan karena itu pandangannya pun bisa berubah.

Sebagai contoh, Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, berpendapat bahwa fatwa keagamaan mestilah lentur dan sadar akan konteks tempat ia dikeluarkan. Kiai Wahab terkenal dengan ucapannya “pekih iku yen rupek ya diokoh-okoh” (fikih itu kalau sempit ya dibuat longgar). Ini turut menjelaskan kenapa NU tidak memberikan fatwa haram terhadap slametan karena ada unsur sedekah dalam tradisi slametan.

Sejak era Gus Dur, haluan NU pun mengalami beberapa perubahan lagi. Pada 1980-an, NU berhenti jadi partai politik, menerima asas Pancasila, dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah). Khusus menyangkut topik bahasan tulisan ini, Gus Dur memperkenalkan gagasan tentang ‘pribumisasi Islam’, yakni praktik keislaman yang sadar akan kultur tempat ia hidup dan berkembang. Lebih ke sini lagi, pada 2015 NU mengampanyekan ‘Islam Nusantara’ dengan sasaran global.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa, sebagimana lazimnya organisasi lain, NU juga berubah, atau mungkin juga bisa dikatakan berevolusi. Ke mana perubahan ini seterusnya akan menuju, kita akan melihat kepastiannya di masa depan.

______________

Gedong Maulana Kabir adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Edong lainnya di sini.