Esensi Agama dalam Fenomenologi Eliade

Ronald Adam – 24 April 2021

Sejumlah sarjana klasik mengkaji agama dalam cara yang cenderung reduksionis atau hanya melihat fungsi sosialnya. Marx (1818-1883), misalnya, menganggap agama sebagai hasil sampingan dari realitas ekonomi-politik (persisnya: sebagai akibat dari relasi produksi yang timpang). Émile Durkheim (1858-1917) dan Sigmund Freud (1856-1939), di pihak lain, melihat agama sebagai hasil dari upaya masyarakat atau individu dalam memenuhi fungsi-fungsi sosial atau dorongan psikologis.

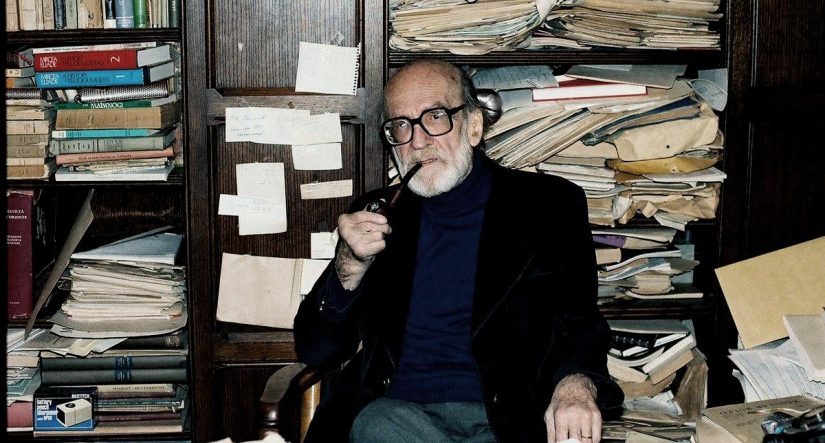

Dapat dipahami bahwa kecenderungan reduksionis tersebut merupakan bagian dari upaya para sarjana klasik itu untuk membedakan diri mereka dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Namun, posisi itu bukanlah tanpa cela. Pada kenyataannya, posisi tersebut menjadi sasaran kritik yang tajam. Salah satu kritik paradigmatik datang dari sarjana studi agama asal Rumania, yaitu Mircea Eliade (1907-1986).

Menurut Eliade, agama tidak bisa direduksi sebagai fenomena sampingan semata, yang mengandaikan agama sebagai variabel yang dependen atau akibat dari struktur sosial tertentu. Eliade melihat bahwa agama merupakan sesuatu yang sui generis: ia memiliki aspek-aspek esensial yang otonom. Lebih dari itu, agama adalah sebab, alih-alih akibat, bagi munculnya banyak fenomena sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Eliade menganjurkan agar agama dijelaskan melalui ‘realitas agama’ itu sendiri. Karena statusnya yang benar-benar nyata itu, pendekatan untuk memahami agama yang tepat adalah pendekatan fenomenologi. Eliade bukan orang pertama yang mengusung pendekatan fenomenologi. Sebelumnya, ada beberapa tokoh yang sekaligus menginspirasi pemikirannya, seperti Edmund Husserl (1859-1938) dan Rudolf Otto (1869-1937). Namun, khusus dalam studi agama, fenomenologi Eliade adalah yang paling berpengaruh.

Penjelasan mengenai agama beserta konsep-konsep yang mendasarinya paling jelas diuraikan dalam bukunya, yaitu The Sacred and the Profane (1957). Esai ini akan memerikan rincian argumen Eliade dalam buku itu tentang mengapa fenomenologi diperlukan sebagai pendekatan dalam studi agama.

Agama merespons ‘yang sakral’

Mengapa keberadaan agama bersifat independen dari aspek kehidupan sosial manusia? Menurut Eliade, esensi dari agama berjangkar pada pemisahan antara fenomena yang sakral dan fenomena yang profan. Untuk mendukung klaimnya ini, Eliade mengacu pada berbagai pengalaman manusia religius (homo religiosus) yang sejak era masyarakat kuno (archaic societies) telah melakukan pembelahan dunia ke dalam dua kategori. Dunia yang pertama adalah dunia religius yang berkaitan dengan ‘yang sakral’ (the sacred), dan pada gilirannya menjadi pembeda dengan dunia kedua yaitu dunia sekuler, yang berkaitan dengan ‘yang profan’ (the profane). Dengan demikian, esensi agama bagi Eliade ini segala hal yang merupakan bentuk respons manusia terhadap ‘yang sakral’ itu.

Ada pengaruh pemikiran Durkheim dalam distingsi konsep sakral-profan ini, lebih-lebih mengingat bahwa Eliade sendiri tumbuh dalam tradisi intelektual Prancis yang saat itu menerima luas konsep-konsep Durkheimian dalam studi agama. Tetapi, berbeda dari konsepsi Durkheim yang menganggap sakral-profan sebagai konstruksi masyarakat, bagi Eliade, pengalaman manusia religius akan yang sakral itu nyata. Argumen Eliade ini juga didasari oleh pemikiran Rudolf Otto mengenai ‘yang sakral’ dalam karyanya The Idea of the Holy (1917).

Otto mendefinisikan ‘yang sakral’ sebagai suatu hal yang menakjubkan, kuat, indah, dan suci (the holy). Bagi Otto, manusia religius adalah mereka yang mengalami pertemuan dengan suatu hal yang ‘sepenuhnya lain’ (the wholly other [Latin: ganz adere]) dari diri mereka, sesuatu yang apabila manusia bertemu dengannya akan merasakan kefanaan diri. Otto juga menyebut frasa yang ‘sepenuhnya lain’ itu dengan kata hal “yang misterius, yang menggentarkan sekaligus menggetarkan” (mysterium tremendum et fascinans). Dalam istilah lain, Otto menyebutnya sebagai ‘yang numinus’ (the numinous – dari bahasa Latin, numen, yang berarti ‘roh’ atau ‘makhluk ilahi’ [divine being]).

‘Yang numinus’ adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang sakral yang menyibakkan dirinya sebagai realitas yang ‘sepenuhnya lain’ dan independen dari realitas manusia atau alam. Perjumpaan dengan ‘yang sakral’ juga seringkali digambarkan sebagai perjumpaan dengan Tuhan, meskipun konsep yang sakral dalam pemikiran Eliade lebih luas dari itu. Eliade sendiri menyadari bahwa istilah-istilah itu semua pada akhirnya juga tidak mampu mengungkap keseluruhan realitas the wholly other itu, sebab realitas itu melampaui batas kemampuan kognitif manusia, yang dengan bahasanya cenderung mereduksi realitas the wholly other.

Dari dasar itu pula, Eliade beranggapan bahwa status ‘yang sakral’, sebagai esensi dari agama, adalah otonom dari realitas sosial manusia sehingga tidak bisa ditempatkan atau direduksi sebagai produk sampingan dari aspek kehidupan lainnya. Alih-alih dipengaruhi, bagi Eliade realitas ekonomi, sosial, budaya dan politiklah yang dilahirkan oleh agama.

Oleh karena itu, jalan terbaik untuk memahami dan mengungkapkan realitas tersebut adalah dengan pendekatan fenomenologi. Singkatnya, fenomenologi adalah pendekatan yang berupaya menyibak Realitas sedemikian sehingga Realitas itu memancarkan diri-Nya kepada kita. Fenomenologi agama akhirnya berupaya mengungkapkan esensi agama melalui pengalaman manusia religius dalam perjumpaannya dengan ‘yang sakral’.

Hierophany ‘yang sakral’

Menurut Eliade, manusia bisa merasakan kehadiran ‘yang sakral’ bukan semata karena kemampuan manusia untuk menangkapnya, melainkan karena ‘yang sakral’ itu sendiri menunjukan atau memanifestasikan dirinya kepada manusia sebagai Realitas yang berbeda dari ‘yang profan’. Eliade menyebut manifestasi atau pengejawantahan diri dari ‘yang sakral itu sebagai hierophany. Eliade memilih diksi hierophany untuk memperluas definisi dari konsep sebelumnya, yaitu theophany, yang mengandaikan konsep dewa (deity) dalam tradisi mitologi Yunani kuno atau ketuhanan (divinity) dalam tradisi monoteistik.

‘Yang sakral’, menurut Eliade, mengejawantah dalam objek-objek profan seperti batu, pohon, mata air dll., atau dalam Kristen, melalui Yesus Kristus. Agama, dari yang berwujud sederhana hingga yang kompleks, dibentuk berdasarkan elemen hierophany ini. Dalam masyarakat non-monoteistik, misalnya, pengagungan terhadap batu, pohon, atau mata air di tempat tertentu dan dalam masa tertentu bukanlah pemujaan terhadap objek profannya, melainkan kepada ‘yang sakral’ yang mengejawantah melalui objek-objek itu, alias sebagai wadag hierophany dari ‘yang sakral’.

Sementara itu, lokasi tempat ‘yang sakral’ itu memanifestasikan dirinya bagi manusia religius akan dianggap sebagai poros dunia (axis mundi) yang menghubungkan dunia yang sakral dengan dunia manusia. Di beberapa kasus agama dan kebudayaan, poros dunia tersebut ditandai dengan pohon dan gunung. Poros ini bagi mereka menjadi pusat utama dunia. Hal itu yang kemudian menjelaskan mengapa ada tempat suci, seperti Ka’bah, kuil, dan tempat ibadah lainnya yang dianggap sebagai pusat sekaligus cermin dunia (imago mundi) dari ‘yang sakral’.

Keberadaan hierophany akan ‘yang sakral’ di beberapa titik tertentu itulah yang menjelaskan mengapa sejumlah tempat mendapat perlakuan spesial. Rumah ibadah tidak bernilai sama dengan rumah tempat tinggal walau boleh jadi bentuk luarannya sama. Dalam kasus beberaga agama lokal, tanah atau hutan adat memiliki nilai sakralitas pula, dan karena itu tidak boleh ditambang atau ditebangi pohonnya. Inilah di antara hal yang meyakinkan Eliade bahwa, alih-alih dibentuk oleh kehidupan sosial masyarakatnya, agamalah yang mengarahkan kehidupan sosial itu ke dalam bentuk tertentu.

Esensialisme dan universalisme

Pengaruh Eliade tampak dari dominasi pendekatan fenomenologis dalam studi agama, yang bagi sejumlah sarjana bahkan bisa dibandingkan sejajar dengan pendekatan lain dalam studi agama seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dst.

Konsep ‘yang sakral’—sebagai entitas yang otonom dan memanifestasikan dirinya sendiri—juga memengaruhi berbagai sarjana. Salah satunya ialah Ninian Smart (1927-2001) yang masih berpengaruh dalam studi agama hari ini dengan karyanya Dimensions of the Sacred (1996). Dalam karya ini, ia banyak mengadopsi gagasan tentang ‘yang sakral’ itu ketika mengembangkan apa yang ia sebut sebagai tujuh dimensi dari ‘yang sakral’: (1) doktrin dan filsafat, (2) ritual, (3) mitos dan narasi, (4) pengalaman dan emosi, (5) etika dan hukum, (6) kehidupan sosial, dan (7) materi.

Namun, meski mengkritik para sarjana sebelumnya, Eliade sendiri juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik tertajam yang dialamatkan kepadanya ialah bahwa obsesi pendekatan fenomenologisnya cenderung esensialis dan universalis sehingga mengabaikan kasus-kasus partikular yang begitu beragam. Kritik lain yang tertuju padanya menyangkut bias agama-dunia, khususnya Kristen, dalam pendekatan fenomenologinya. Pada kenyataannya, Ninian Smart sendiri mengajukan dua keberatan ini ketika menyatakan bahwa problem yang paling sering ditemukan dalam aliran fenomenologi adalah bahwa para fenomenolog (termasuk Eliade di dalamnya) terlalu Eropa-sentris, sehingga tidak mampu menangkap nuansa dan pengalaman agama-agama yang bertumbuh-kembang di Asia Timur, misalnya.

Pun demikian, fenomenologi agama masih merupakan satu dari sekian pendekatan yang kuat secara paradigmatik dalam studi agama, khususnya dalam mengkritisi pendekatan studi agama yang cenderung evolusionis, fungsionalis, atau positivistik yang cenderung mengabaikan pengalaman-pengalaman religius yang riil baik di tingkat individu maupun masyarakat.

______________________

Ronald Adam adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Adam lainnya di sini.