Jauh sebelum “religion” diperkenalkan kolonialis Eropa, masyarakat Nusantara telah memiliki pengertian “agama” dengan mengikuti konsep dīn.

Sebagai salah satu bidang kajian humaniora, sarjana studi agama kerap merujuk bahwa religion—sebagai sebuah seperangkat ajaran teologis yang terdiri dari praktik, sistem ritual, dan kitab suci—merupakan sesuatu “konsep baru”. Konsep religion dipandang sebagai produk konstruksi modern Barat yang tersebar ke seluruh dunia. Brent Nongbri dalam Before Religion: A History of A Modern Concept (2013) menegaskan bahwa konsep ini tidak ada di dalam literatur kebudayaan di luar Barat, sebelum akhirnya bertemu dengan Kekristenan Eropa.

Wilfred C. Smith (1962) menegaskan bahwa konsep religion ini menjadi cara pandang orientalis untuk mendefinisikan perangkat kepercayaan atau keyakinan di luar Eropa—yang kemudian di Indonesia diterjemahkan sebagai agama. Mulanya, agama sebagai kata yang berasal dari bahasa Sansekerta, merujuk pada kepatuhan dalam masyarakat. Kata ini kemudian dipakai untuk padanan yang setara dengan religion. Gagasan ini yang kemudian menghegemoni pemahaman kita dalam studi agama sekaligus membentuk batasan tegas antara agama satu dan yang lainnya, seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya.

Berbeda dengan akademisi Barat tersebut, Azis Anwar Fachrudin dari School of Historical, Philosophical, and Religious Studies (SHPRS), Arizona State University, justru mengungkapkan bahwa agama sebagai konsep serupa religion telah ada jauh sebelum kolonialisme berlangsung. Alumni CRCS 2014 ini menegaskan, konsep dīn dalam tradisi Islam telah populer di peradaban muslim Timur Tengah pramodern yang mereifikasi ajaran-ajaran agama lainnya (Abbasi, 2021).

Dari Dīn ke Agama

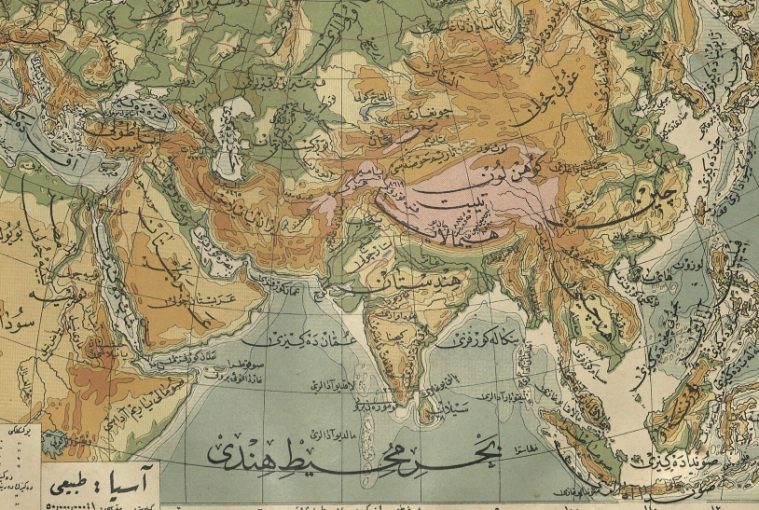

Dalam Wednesday Forum 28 Mei 2025 bertajuk “Agama and Dīn in Precolonial Islamic Malay”, Azis memberikan pembuktiannya berdasarkan manuskrip-manuskrip prakolonial berbahasa Melayu dan Jawa yang menerjemahkan dīn sebagai konsep yang setara dengan agama.

Bukti pertama ada di dalam ‘Aqā’id of al-Nasafī karya teolog Najmuddin ‘Umar al-Nasafi pada abad ke-12. Karya yang menjadi bahan pembelajaran kredo Islam ini diberi catatan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi oleh Syed Muhammad Nquib al-Attas pada 1590 di Aceh. Catatan terjemahan itu ditulis sebagai catatan per kalimat di bawah teks berbahasa Arab. Dalam kitab tersebut, konsep dīn diterjemahkan sebagai agama dalam bahasa Melayu. Teks itu menyebut bahwa dīn/agama berarti ketaatan (at-tho’atu) sebagai keyakinan yang tulus.

“Omong-omong, agama diterjemahkan sebagai religion tidak hanya di dalam rumpun bahasa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, tetap juga dalam bahasa Singhala di Srilanka (āgama, dilafal āgêm),” kata Azis. Teks tertua ini membantah gagasan bahwa agama berasal dari a-gama yang berarti tidak kacau, seperti yang diusulkan Zainal Arifin (1956).

Seperti religio sebagai bentuk tunggal dan diratifikasi menjadi religion untuk merujuk agama, dīn punya bentuk jamak dīyānāt atau ‘ādyān. Bentuk pluralnya pun dipakai sebagai rujukan pada konsep agama, termasuk di dalam Aqā’id of al-Nasafī.

Ulama Aceh abad ke-17 Nuruddin ar-Raniri lebih eksplisit penggunaan ādyān untuk merujuk bentuk jamak keragaman agama. Dia menulis at-Tibyan fi Ma’rifat al Adyān yang menggunakan dua bahasa, Arab dan Melayu mengenai titah Sultanah Safiatuddin kepadanya:

“…zillu-llāh fi’l-alām, an u’allifa kitābān jāmi’an fī tabyin al-madhāhib wal-‘ādyān lyahfaz ‘ahl al-īman /…bahwa mentalifkan aku akan suatu kitab yang jami, menyatakan segala mazhab dan agama supaya dipelihara”

Agama Sebagai Pembeda

Agama Islam menyebar dari Sumatra ke Jawa melalui para wali dan ulama. Hal ini membawa gagasan bahwa Islam sebagai “agama yang benar” pada masa transisi keagamaan di Jawa dari Syiwa-Buddha.

Penegasan yang menyebutkan keragaman “agama” ini dibuktikan dalam Kitab Usul Agama yang diperkirakan sudah ada pada akhir abad ke-15. Isinya bersinggungan dengan konsep keyakinan Jawa seperti weton, kemudian berlanjut pada topik keislaman.

Menariknya, kata Azis, teks ini menggunakan usul agama terkait dasar agama alih-alih usuluddīn; menandakan keselarasan makna antara agama dan dīn. Selain itu, teks ini menggunakan definisi yang sama tentang agama dengan ‘Aqā’id of al-Nasafī, yakni agama sebagai bentuk ketaatan.

Berikutnya adalah Kropak Ferrara, sebuah naskah berbahasa Jawa sekitar abad ke-16 dan ke-17. Teks ini kemungkinan besar ditulis ketika masa awal perkembangan Islam di Jawa. Kropak Ferrara menegaskan perbedaan Islam dan agama non-Islam yang dianggap kufur.:

“Ana ngucapa endi becik agama selam lawan gama Jawa, kupur”

“Mana yang lebih baik, agama Islam atau agama Jawa yang kufur”

Pada bagian lain, terdapat pembedaan yang tegas antara praktik ritual Islam dan agama tradisional Jawa:

“Kang tingkahing panggawe, sakalwira ing panggawen sinadya apapacuhanana angameng-amengana gama, kaya wong anembah brahala, atanapi milua ing pujiane wong kapir, suka andulurana, mangka nguni milua ababanten”

“Adapun perbuatan-perbuatan kekufuran, maka hendaknya dilarangnya segala macam perbuatan itu dengan sengaja, (seperti) mempermainkan agama, seperti menyembah berhala atau ikut-ikutan menyembah orang-orang kafir dan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan seserahan/banten.”

Menurut Azis, wacana di dalam kedua teks tersebut juga membantah dugaan bahwa Islam datang dengan damai seperti yang diusulkan sejarawan umum. Dengan standar hari ini, wacana naskah tersebut bisa dipahami sebagai intoleran, radikal, dan semacamnya dalam menentang agama-agama selain Islam. Dengan kata lain, pembedaan agama telah mengakar di kalangan masyarakat Nusantara, terutamanya di dataran Melayu dan Jawa, sebelum periode kolonial yang memperkenalkan religion.

“Saran dari riset saya adalah bahwa [selama ini] para sarjana mengadopsi perspektif pascakolonial untuk menganalisis kategori-kategori, tapi tidak dilengkapi dengan cukup informasi sejarah,” terang Azis. “Saya pikir mereka perlu membaca jenis teks ini, atau mereka perlu mempelajari lebih banyak sejarah.”

______________________

Afkar Aristoteles Mukhaer adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2024. Baca tulisan Afkar lainnya di sini.

Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

Sumber foto tajuk artikel ini histecon.fr