Dari Nurani Jadi Aksi

Afkar Aristoteles Mukhaer – 15 September 2024

Sebagian umat beragama menyadari gejala alam yang tidak menentu sebagai fenomena perubahan iklim. Lantas, sejauh mana pengetahuan agama mendorong umatnya melakukan kegiatan yang mendukung lingkungan?

“Agama memiliki efek ganda dalam membentuk perilaku ramah lingkungan,” jelas Iin Halimatusa’diyah, Direktur Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, lewat presentasinya bertajuk “From Belief to Action: Religious Values and Pro-Environmental Behavior in Indonesia” dalam Wednesday Forum (4/9).

Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang nyata. Namun, 11 persen masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa perubahan iklim sedang terjadi. Sebagai negara dengan masyarakat paling religius, faktor agama tentu berperan besar terhadap setiap pandangan maupun praktik masyarakatnya. Beranjak dari fenomena ini, Iin bersama rekan-rekannya mengadakan survei hubungan nilai keagamaan dan tindakan ramah lingkungan masyarakat. Survei ini juga berupaya mengisi celah penelitian mengenai relasi agama dan lingkungan.

Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa orang dengan komitmen untuk menjalankan ritual keagamaan cenderung bertindak lebih ramah lingkungan. Komitmen beribadah tidak sama dengan konservativisme agama yang memiliki pandangan menolak penafsiran ulang ajaran agama dan menolak perubahan. Umat Islam konservatif, dalam survei ini, justru memiliki pandangan bahwa manusia adalah penguasa alam sehingga cenderung berperilaku kurang ramah lingkungan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bersama timnya melakukan survei kepada 3.397 responden yang menjadi sampel perwakilan seluruh provinsi di Indonesia sejak 1 Maret hingga 21 April 2024. Sampel yang dikumpulkan berasal dari pelbagai latar belakang yang dikategorikan mulai dari jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, generasi, besar pendapatan, hingga status pekerjaan. Para responden juga diwawancarai langsung oleh tim peneliti untuk melengkapi hasil survei.

Umat beragama memahami perubahan iklim

Secara umum, mayoritas responden meyakini bahwa perubahan iklim benar terjadi. Tak kurang dari 74,86 persen responden menjawab “yakin” dan 13,78 persen menjawab “sangat yakin”. Angka temuan ini sedikit berbeda dengan yang dilaporkan YouGov. Dalam survei yang dilakukan PPIM UIN Jakarta, 20,55 persen dari respondennya tidak pernah mendengar istilah perubahan iklim. Dengan kata lain, temuan PPIM UIN Jakarta dapat mengonfirmasi hasil survei YouGov bahwa masyarakat Indonesia meyakini adanya perubahan iklim, tetapi tidak semuanya pernah mengenal istilah tersebut.

Selanjutnya, mayoritas responden menjawab “setuju” bahwa perubahan iklim terjadi karena faktor manusia, khususnya aktivitas ekonomi seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Pendapat terbanyak kedua ialah perubahan iklim disebabkan faktor spiritual, yakni sebagai “bentuk hukuman dari Tuhan”. Namun, tidak sedikit masyarakat yang memandang bahwa perubahan iklim disebabkan “proses alami”. Mayoritas responden yang menyetujui pandangan ini berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (38,55 persen) dan masyarakat “agama lainnya” (40,22 persen).

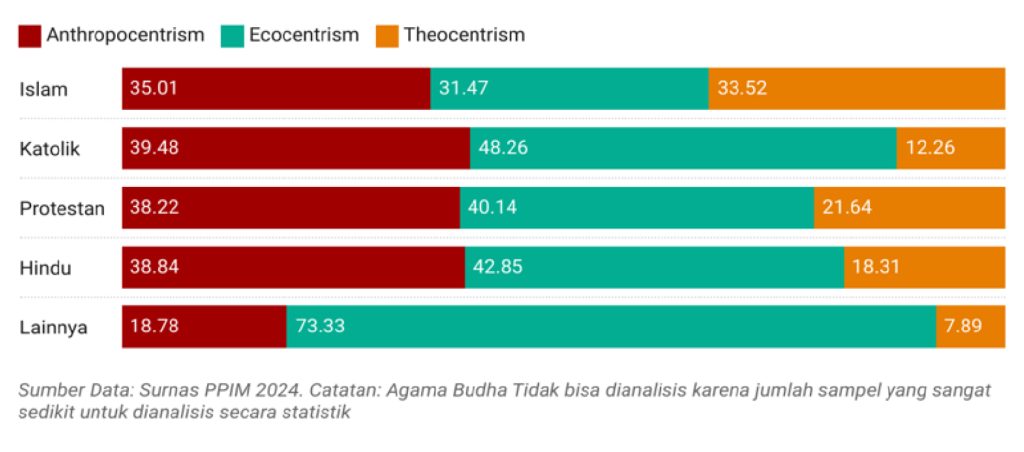

Dalam pemahaman relasi agama dan lingkungan, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pandangan antroposentrisme (38,86 persen). Antroposentrisme adalah pandangan yang memosisikan manusia sebagai entitas pusat dunia, sementara alam dianggap sebagai sarana yang dapat dieksploitasi atau dirawat demi mencapai tujuan hidup manusia (Catton & Dunlap, 1980).

Para responden lainnya di dalam survei, teridentifikasi menganut paham ekosentrisme dan teosentrisme. Ekosentrisme memandang alam sebagai pusat dari segalanya. Manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup di alam harus memenuhi kebutuhan alam tersebut (Catton & Dunlap, 1980). Sementara itu, teosentrisme memandang Tuhan atau sosok supranatural sebagai entitas utama yang menengahi kebutuhan manusia dan alam (Hoffman & Sandelands, 2005). Iin dan rekan-rekan menguraikan dasar ekoteologis ini berdasarkan masing-masing agama para responden.

Meski mayoritas umat Islam menganut antroposentrisme, penganut nilai teosentrismenya merupakan yang terbesar dibanding responden dari agama-agama lainnya. Iin berpendapat, “Mereka yang memiliki penafsiran lebih literal terhadap teks agama–kitab suci agama–cenderung memiliki tingkat persepsi yang lebih tinggi bahwa hubungan manusia dan alam adalah sebagai mitra.”

Dalam surveinya, Iin dan rekan-rekan menyingkap bahwa mayoritas penganut pandangan antropsentrisme justru berasal dari kalangan muslim yang berafiliasi dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah (42,03 persen), NU (35,53 persen), dan lainnya (34,79 persen). Sementara, kalangan muslim yang menyatakan “tidak berafiliasi” justru lebih banyak mengadopsi pandangan ekosentrisme, sebesar 37,04 persen.

Lebih lanjut, responden yang berafiliasi dengan Muhammadiyah punya pengetahuan tentang perubahan iklim yang lebih tinggi dibanding responden lainnya. Secara spesifik, para responden Muhammadiyah juga memahami pengetahuan tentang transisi energi. Iin berpendapat, organisasi Muhammadiyah memiliki fasilitas pendidikan yang memungkinkan anggotanya punya akses pengetahuan yang lebih terkait perubahan iklim dan transisi energi.

Di sisi lain, mayoritas responden yang menganut ekosentrisme berasal dari penghayat kepercayaan atau pemeluk agama leluhur serta umat katolik. Menurut Iin, sebagian besar ajaran dan ritual para penghayat kepercayaan sangat terkait dengan alam sehingga membentuk pandangan yang cenderung ekosentris. Sementara itu, besarnya pandangan ekosentris pada kalangan responden Katolik berhubungan dengan pendekatan Paus Fransiskus. Iin berpendapat, sejak Paus Fransiskus memublikasikan ensiklik Laudato Si’, banyak kalangan Katolik yang berupaya mengimplementasikan ajaran tersebut dalam praktik sehari-hari.

Perilaku ramah lingkungan dan kerja sama antaragama

Perbedaan pandangan umat beragama terkait perubahan iklim ini turut mempengaruhi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menelisik lebih jauh model dan ragam perilaku ramah lingkungan umat beragama, survei ini membagi ragam perilaku tersebut ke dalam empat bagian, yakni bebas sampah (zero waste), hemat listrik dan air, aktivisme publik berskala besar, serta aktivisme publik berskala kecil.

“Perilaku yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia ialah perilaku yang bermotif ekonomi seperti menghemat air dan listrik; serta perilaku yang tidak memerlukan biaya seperti menegur atau mengingatkan orang lain agar peduli terhadap lingkungan,” terang Iin. Sementara perilaku yang melibatkan biaya dan tenaga, seperti aktivisme kampanye lingkungan dan berdonasi, jarang dilakukan. Yang menarik, menandatangani petisi, kegiatan yang justru sama sekali tidak mengurasi tenaga dan biaya, ternyata merupakan salah satu tindakan yang paling jarang dilakukan responden.

Temuan survei ini juga menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia setuju untuk bekerja sama menghadapi isu lingkungan, terlepas dari perbedaan agama. Perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang kerja sama. Para responden juga menjawab “setuju” untuk menerima bantuan dan memberi bantuan untuk kelompok agama berbeda.

Akan tetapi, mayoritas responden mengaku tidak pernah melakukan kegiatan menjaga lingkungan bersama kelompok agama berbeda. Penyebabnya, terang Iin, para responden kurang memiliki kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan kelompok agama yang berbeda. “Kondisi sosiologis masih menjadi kendala karena banyak masyarakat Indonesia yang kurang atau tidak memiliki interaksi atau persahabatan dengan orang-orang yang berbeda agama,” tutur Iin. Sebagian besar responden mengaku memiliki teman yang sedikit dari agama berbeda, sebesar 37,01 persen. Bahkan, 31,94 persen responden mengaku tidak punya teman dari agama berbeda sama sekali.

Oleh karena itu, salah satu rekomendasi survei ini ialah peningkatan ruang pertemuan antaragama yang tidak terbatas pada masalah toleransi beragama. Dengan semakin nyatanya dampak perubahan iklim lewat ragam bencana ekologis, perhatian dan aksi nyata masyarakat dunia terlepas apa pun agamanya sangat dibutuhkan. Tersedianya ruang kerja sama tidak hanya memperkuat toleransi, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan di atas planet yang sama.

______________________

Afkar Aristoteles Mukhaer adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2024. Baca tulisan Afkar lainnya di sini.

Foto tajuk artikel:Noah Buscher/unsplash (2018)

Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.