Wednesday Forum, 29 Nov 2017. Speaker: Farsijana Adeney-Risakotta, grantee of the Contending Modernities project.

Indonesia

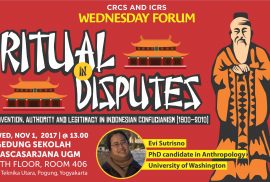

Wednesday Forum, Nov 1, 2017. Speaker: Evi Sutrisno, PhD candidate in Anthropology at the University of Washington.

The overly optimistic view regarding the prospects for Indonesia's religious democracy needs to be qualified.

Sebagai salah satu pusat iman Kekristenan, Kenaikan Yesus selaiknya menjadi momen refleksi. Salah satunya tentang pesan Yesus sebelum naik meninggalkan para murid-Nya.

The government’s reason in its move to disband Hizbut Tahir Indonesia, claimed to have an ideology that contradicts Pancasila, should remind us of the “Pancasila as the sole foundation” politics of the authoritarian New Order regime.

Anang G Alfian | CRCS | Wednesday Forum Report

As a product of the globalized world, social media have created a virtual space of communication and interaction. Many people use it with enthusiasm as it helps humans build communication and connectivity much faster than ever before. On the other hand, many consider this phenomenon a challenge for living ethically and productively.

Dealing with this topic, Wednesday Forum on February 9th 2017 held a discussion on “wefies” (group self-portraits posted on social media) in relation to the Islamic concept of riya’ (showing off piety). The two speakers, Fatimah Husein, currently teaching at CRCS/ICRS as well as UIN Sunan Kalijaga, and Martin Slama of the Institute for Social Anthropology at the Austrian Academy of Sciences, presented the emerging phenomenon of online piety in Indonesia, especially on how Muslims rethink riya’ in today’s popular “wefie” culture. The presentation was based on Husein’s article titled “The Revival of Riya’: Displaying Muslim Piety Online in Indonesia” which has been submitted for a virtual issue of American Ethnologist and Slama’s research project on “Islamic (Inter)Faces of the Internet: Emerging Socialities and Forms of Piety in Indonesia” funded by the Austrian Science Fund.

Abstract

The presenters examine popular forms of online piety in Indonesia. They are particularly concerned how Indonesian Muslims try to cope with the ambivalences that their social media practices inevitably generate. These practices range from taking wefies (selfies of a group of people) at religious events that are posted on social media platforms, participating in online Quran reading groups, various form of online da’wah (proselytization) to documenting one’s pilgrimages and meetings with Islamic figures online. Given the importance of visibility that these social media practices entail, the presentation has a special focus on the concept of riya’ (showing off one’s piety) reminding Muslims to avoid that behavior. Arguing that discussions about riya’ have experienced a kind of revival in today’s social media age, the presenters attempt to point out that online piety is inherently ambiguous eliciting a dynamic of discourses and practices that considerably informs the current field of Islam in Indonesia today.

Speaker

Fatimah Husein teaches at the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. Her latest article entitled “The Revival of Riya’: Displaying Muslim Piety Online in Indonesia” has been submitted for a virtual issue of American Ethnologist.

Martin Slama is a researcher at the Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences. His latest publications include “A Subtle Economy of Time: Social Media and the Transformation of Indonesia’s Islamic Preacher” Economy (Economic Anthropology 4:1, 2017).

Look at the full poster here.

Meta Ose Ginting | CRCS | WedForum Report

Jonathan Zilberg, a cultural anthropologist whose research and advocacy focuses on museum ethnography, argued that Indonesian museums face such problems as performance, transparency and accountability, but they have the potential power to promote pluralism to the public. In his February 1st Wednesday forum presentation, he raised questions as to how Indonesian museums can be a strong bond to serve Indonesia’s diversity.

Based on his research in National Museum of Indonesia in Central Jakarta, Zilberg argued that museums are an extension of culture and identity. He conducted his research by closely examining the activities of visitors of National Museum. He took photos from different angles and then reflected on how visitors interact with the objects on display. He stressed that a museum that functions well should be a place to learn and display democracy. Different people come to the museum with various interests. These differences can lead them to learn about pluralism in comfortable ways.

Abstract:

In this discussion, Jonathan Zilberg will discuss problems fracing Indonesian museum in terms of performance, accountability and transparency. He will discuss the Goverment of Indonesia’s 2010-2014 museum revitalization program, the transformations that have been taking place in Indonesia museum over the last decade and the challenges posed for the future. He will look at museums as democracy machines and as postcolonial centers for advacing the ideology of pluralism in civil society. In particular he will address the integrated importance of museums, adchives and libraris for advacing the state of education at all levels including for countinuing adult education.

Speaker:

Jonathan Zilberg is a cultural anthropologist specializing in art and religion and in museum ethnography. He has been studying Indonesian museums for a decade and is particularly interested in museums as democracy machines and as post-colonial centers for advancing the ideology of pluralism in civil society. His immediate interests focus on Hindu-Buddhist heritage including the function of archaeological sites as open air museums as well as of museum collections and government depositories in terms of being under-utilized academic resources. For comparative purposes, he has studied museums in Aceh, Jambi, Jakarta and to a lesser extent observed select museums elsewhere in Indonesia. Currently he is CRCS UGM Visiting Scholar.

Aksi Super Damai 212 patut diapresiasi sebagai bukti kemajuan dan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan aspirasi politiknya. Kesejukan yang hadir dalam aksi ini sudah seharusnya diapresiasi.

Namun demikian, bagi peserta aksi, tujuan mereka bukan sekadar membuktikan bahwa Aksi Bela Islam adalah gerakan damai. Ratusan ribu atau bahkan lebih dari sejuta orang bersusah payah mendatangi Jakarta dalam aksi 212. Sebagian bahkan rela jalan kaki berhari-hari demi “membela Islam”, dengan tuntutan memenjarakan Ahok. Menariknya, meskipun Ahok tidak ditahan, para peserta aksi 212 tampak pulang dengan perasaan menang.

Sampai esai ini ditulis, perayaan kemenangan masih berlanjut. Linimasa masih dibanjiri konten dan unggahan yang menunjukkan kedahsyatan momen setengah hari di bawah Monas itu. Sebagian bahkan menawarkan cenderamata dan kaos untuk mengenang momen kemenangan.

Lantas pertanyaannya: apa yang sebenarnya telah dimenangkan?

Perang Posisi, Bukan Perang Manuver

Bagi banyak orang, partisipasi dalam aksi 212 bisa menjadi bagian dari momen langka yang tidak terlupakan. Berada di tengah lautan manusia untuk “membela Islam” merupakan kepuasan spiritual. Aksi yang begitu besar, yang dilakukan dengan tertib dan tanpa menyisakan sampah, adalah sebuah kemenangan dalam melawan wacana atau tuduhan tentang ancaman kekerasan dan makar.

Aksi Super Damai 212 patut diapresiasi sebagai bukti kemajuan dan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan aspirasi politiknya. Kesejukan yang hadir dalam aksi ini sudah seharusnya diapresiasi.

Namun demikian, bagi peserta aksi, tujuan mereka bukan sekadar membuktikan bahwa Aksi Bela Islam adalah gerakan damai. Ratusan ribu atau bahkan lebih dari sejuta orang bersusah payah mendatangi Jakarta dalam aksi 212. Sebagian bahkan rela jalan kaki berhari-hari demi “membela Islam”, dengan tuntutan memenjarakan Ahok. Menariknya, meskipun Ahok tidak ditahan, para peserta aksi 212 tampak pulang dengan perasaan menang.

Sampai esai ini ditulis, perayaan kemenangan masih berlanjut. Linimasa masih dibanjiri konten dan unggahan yang menunjukkan kedahsyatan momen setengah hari di bawah Monas itu. Sebagian bahkan menawarkan cenderamata dan kaos untuk mengenang momen kemenangan.

Lantas pertanyaannya: apa yang sebenarnya telah dimenangkan?

Perang Posisi, Bukan Perang Manuver

Bagi banyak orang, partisipasi dalam aksi 212 bisa menjadi bagian dari momen langka yang tidak terlupakan. Berada di tengah lautan manusia untuk “membela Islam” merupakan kepuasan spiritual. Aksi yang begitu besar, yang dilakukan dengan tertib dan tanpa menyisakan sampah, adalah sebuah kemenangan dalam melawan wacana atau tuduhan tentang ancaman kekerasan dan makar.

“Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran.”

“Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran.”

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia ini mengkaji peran pilkada sebagai struktur kesempatan politik bagi menguatnya konflik atau kekerasan keagamaan. Tanpa bermaksud mendelegitimasi Pilkada langsung, Laporan ini mengulas tiga kasus kekerasan terkait hubungan antar dan intra-agama. Ketiga kasus ini dihadirkan untuk memberi ilustrasi pentingnya mengantisipasi efek samping dari Pilkada terhadap situasi keragaman agama di Indonesia.

Ketiga Kasus tersebut adalah kekerasan terhadap Masjid Ahmadiyah dan beberapa gereja di Bekasi (Jawa Barat), kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang (Jawa Timur), dan sengketa pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Ketiga kasus ini dipilih untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya memperhatikan Pilkada sebagai masa kritis yang bisa menentukan pola hubungan antar-agama.

Dengan demikian, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peta permasalahan terkait kehidupan beragama, beberapa karakternya, dan peluang-peluang atau cara-cara konstruktif untuk menanggapinya. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sesungguhnya selama 15 tahun terakhir ini, ada beberapa jenis isu utama yang muncul secara konsisten. Misalnya, sementara kekerasan komunal berskala besar cenderung menurun secara tajam, namun kekerasankekerasan sporadis yang terkait dengan “penodaan agama” atau isu pembangunan rumah ibadah tampak makin intens; isu lain yang kerap muncul sebagai akibat demokratisasi adalah menguatnya wacana pro-kontra terkait pembuatan kebijakankebijakan publik, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Laporan ini bisa diunduh: http://wp.me/P5Fa8A-4P

Abstract

In this presentation I will explore Robert Bellah’s idea that there were four great axial civilizations which formed the modern world: China, India, Middle Eastern/Abrahamic and Greco-Roman/European. I will suggest that Indonesia occupies a unique role in the modern world because it is not dominated by any one of the 4 axial civilizations but is rather a unique synthesis of all four. Most great nations in the world are dominated by one or two, of these four axial civilizations. My research suggests that most Indonesians hold values and an imagination of social reality which is shaped by all four axial civilizations. In our pluralistic world, Indonesia may hold the key for shaping an Islamic civilization which will bring blessing to the entire world.

Speaker

Bernard Adeney-Risakotta is Professor of Religion and Social Science and International Representative at the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya), in the Graduate School of Universitas Gadjah Mada. He is currently also teaching at Duta Wacana Christian University and Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Bernie completed his B.A. from University of Wisconsin in Asian Studies and Literature. His second degree, a B.D. (Hons.) is from University of London, specializing in Asian Religions and Ethics. Bernie’s Ph.D. is from the Graduate Theological Union (GTU) in cooperation with University of California, Berkeley, in Religion, Society and International Relations. From 1982 until 1991 he taught at the GTU Berkeley. Bernie has been a Fellow at St. Edmunds College, Cambridge and at the International Institute for Asian Studies (IIAS), Amsterdam. From September 2013 to July 2014 he was on sabbatical leave as a Visiting Fellow at the Institute on Religion and World Affairs at Boston University. He has many publications, including: Just War, Political Realism and Faith (1988), Strange Virtues: Ethics in a Multicultural World (1995), Dealing with Diversity: Religion, Globalization, Violence, Gender and Disasters in Indonesia (2013) and Visions of a Good Society in Southeat Asia (in press, 2016). Email: baryogya@gmail.com

A.S. Sudjatna | CRCS | News

“Boleh mengambil apa pun dari alam, asal sesuai haknya. Jangan berlebih. Ada hak Allah yang harus dipenuhi di sana, yakni keseimbangan. Namun jika berlebih, maka namanya mencuri, menzalimi hak Allah, mengambil lebih dari haknya.”

Itulah sekelumit nasihat dari Iskandar Waworuntu terhadap para mahasiswa CRCS yang mengadakan kunjungan ke Bumi-Langit, Kamis 17 November 2015. Menempati tanah seluas kurang lebih tiga hektar di wilayah Imogiri, Yogyakarta, Bumi-Langit merupakan tempat tinggal keluarga Iskandar Woworuntu yang sekaligus difungsikan sebagai contoh implementasi dari permaculture. Lokasi ini terletak tak jauh dari Pemakaman Imogiri, tempat dimakamkannya raja-raja Kesultanan Mataram. Bahkan, dari pendopo warung Bumi-Langit, pengunjung dapat melihat secara jelas kompleks pemakaman raja-raja tersebut.

Permaculture sendiri merupakan istilah dari gabungan dua kata, yakni permanent dan agriculture yang kemudian mengalami pergeseran menjadi permanent culture. Permaculture sebagai sebuah sistem yang teratur dan dapat dipelajari serta dipraktikkan mulai dikenalkan oleh Bill Mollison dan David Holmgren pada tahun 1978. Dalam hal ini, Mollison mendefinisikan permaculture sebagai sebuah filosofi tentang kerjasama dengan alam, bukan menaklukannya; tentang pengamatan dan penelusuran dan bukan pemikiran penggarap; tentang memperhatikan terhadap semua fungsi tanaman serta binatang dan bukan pendekatan yang menjadikan sebuah area sebagai sistem produksi tunggal. Artinya, permaculture merupakan sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan fungsi alam untuk keberlangsungan kehidupan tanpa harus merusak atau menyalahi kodrat alam itu sendiri. Iskandar menyebutkan bahwa permaculture adalah sebuah ilmu untuk mendesain hidup manusia sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah—penatalayan atau steward dalam istilah Kristen—di muka bumi, di mana manusia dapat memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Permaculture sendiri merupakan istilah dari gabungan dua kata, yakni permanent dan agriculture yang kemudian mengalami pergeseran menjadi permanent culture. Permaculture sebagai sebuah sistem yang teratur dan dapat dipelajari serta dipraktikkan mulai dikenalkan oleh Bill Mollison dan David Holmgren pada tahun 1978. Dalam hal ini, Mollison mendefinisikan permaculture sebagai sebuah filosofi tentang kerjasama dengan alam, bukan menaklukannya; tentang pengamatan dan penelusuran dan bukan pemikiran penggarap; tentang memperhatikan terhadap semua fungsi tanaman serta binatang dan bukan pendekatan yang menjadikan sebuah area sebagai sistem produksi tunggal. Artinya, permaculture merupakan sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan fungsi alam untuk keberlangsungan kehidupan tanpa harus merusak atau menyalahi kodrat alam itu sendiri. Iskandar menyebutkan bahwa permaculture adalah sebuah ilmu untuk mendesain hidup manusia sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah—penatalayan atau steward dalam istilah Kristen—di muka bumi, di mana manusia dapat memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Dalam kunjungan kuliah lapangan ini, rombongan mahasiswa CRCS diajak berkeliling melihat pertanian, peternakan, dan hunian keluarga Iskandar dalam kompleks Bumi-Langit yang terintegrasi dalam sebuah sistem terpadu, di mana seluruh bagian yang ada di Bumi-Langit—semisal peternakan sapi, ayam, dan kelinci, serta ladang dan hunian tempat tinggal manusia—memiliki keterkaitan hubungan yang saling menguntungkan. Sistem pembuangan kotoran manusia dan hewan, misalnya, ditampung di dalam sebuah tempat khusus untuk kemudian diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak dan keperluan lainnya. Begitu pula, sisa jerami pakan sapi digunakan sebagai pupuk kompos dan lahan pembiakan cacing, di mana cacing-cacing ini dapat digunakan sebagai pakan ternak lainnya serta alat penggembur tanah. Sistem permaculture yang diterapkan di Bumi-Langit memang sangat menekankan akan ketiadaan unsur limbah berlebih yang disebut sebagai fasad oleh Iskandar. Fasad berarti suatu kerusakan yang diakibatkan oleh ulah buruk atau kezaliman manusia, dan salah satu bentuknya adalah limbah.

Menurut Iskandar, limbah dalam kadar kewajarannya bukanlah masalah atau sebuah fasad. Sebab, secara alamiah limbah itu akan terurai dalam waktu yang cukup singkat. Namun, jika limbah itu berada di luar kewajaran akibat adanya campur tangan tindakan buruk manusia—misalnya tindakan eksesif saat menggunakan suatu benda atau sumber daya alam, sehingga limbah yang dihasilkan tidak dapat diurai secara alami atau membutuhkan waktu yang sangat panjang—maka itulah fasad yang harus dihindari. Menurut Iskandar, bumi tempat tinggal manusia, alam dan segala makhluk yang ada ini diciptakan oleh Tuhan dengan ukuran atau kadarnya masing-masing. Ukuran-ukuran itulah yang membuat alam ini berada dalam kondisi yang stabil dan harmoni. Namun, jika ukuran ini diganggu atau diambil tanpa perhitungan yang jelas, kestabilan ini akan terusik dan dapat memicu kerugian yang signifikan bagi kehidupan di bumi ini. Contoh nyata dalam hal ini misalnya bencana longsor atau banjir yang diakibatkan adanya penebangan hutan secara liar dan massif. Secara alami, alam memang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kembali ukuran-ukuraan yang telah diambil tersebut, namun eksploitasi dan cara-cara eksesif yang dilakukan manusia kerap membuat alam membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses penyeimbangan tersebut, atau bahkan membuat alam sama sekali tidak dapat memperbaikinya sebab kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen.

Menurut Iskandar, limbah dalam kadar kewajarannya bukanlah masalah atau sebuah fasad. Sebab, secara alamiah limbah itu akan terurai dalam waktu yang cukup singkat. Namun, jika limbah itu berada di luar kewajaran akibat adanya campur tangan tindakan buruk manusia—misalnya tindakan eksesif saat menggunakan suatu benda atau sumber daya alam, sehingga limbah yang dihasilkan tidak dapat diurai secara alami atau membutuhkan waktu yang sangat panjang—maka itulah fasad yang harus dihindari. Menurut Iskandar, bumi tempat tinggal manusia, alam dan segala makhluk yang ada ini diciptakan oleh Tuhan dengan ukuran atau kadarnya masing-masing. Ukuran-ukuran itulah yang membuat alam ini berada dalam kondisi yang stabil dan harmoni. Namun, jika ukuran ini diganggu atau diambil tanpa perhitungan yang jelas, kestabilan ini akan terusik dan dapat memicu kerugian yang signifikan bagi kehidupan di bumi ini. Contoh nyata dalam hal ini misalnya bencana longsor atau banjir yang diakibatkan adanya penebangan hutan secara liar dan massif. Secara alami, alam memang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kembali ukuran-ukuraan yang telah diambil tersebut, namun eksploitasi dan cara-cara eksesif yang dilakukan manusia kerap membuat alam membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses penyeimbangan tersebut, atau bahkan membuat alam sama sekali tidak dapat memperbaikinya sebab kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen.

Menurut Iskandar, hal pertama yang harus dipelajari dan senantiasa dijadikan landasan dalam segala bentuk praktik permaculture adalah etika. Di dalam Islam, etika ini dikenal dengan istilah adab. Di dalam penerapan permaculture ini, Iskandar memang lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang dianutnya. Menurut iskandar, adab adalah titik awal untuk melakukan apa pun di dunia ini. Tanpa adab, seseorang akan selalu mendapat masalah saat melakukan apa pun. Adab permaculture, menurut Iskandar, ada tiga. Pertama, care for the Earth; kedua, care for humanity; dan ketiga, fair share, baik terhadap manusia maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Bumi berada di urutan pertama sebab ia mewakili alam secara keseluruhan. Dalam hal ini, Iskandar menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mungkin memiliki hubungan kemanusiaan yang baik atau sanggup membangun peradaban manusia yang baik jika tidak memiliki etika yang baik terhadap alam. Bahkan, menurutnya, manusia sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari alam ini. Manusia yang terdiri dari sistem pencernaan, saraf, napas, atau darah—termasuk pula sistem transenden yang belum dipahami manusia—adalah sebuah internal ekosistem. Sedangkan bumi dan seluruh makhluk lainnya adalah eksternal ekosistem. “Jadi, jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan internal maupun eksternal ekosistem, tidak mungkin kita memiliki hubungan baik dengan manusia apalagi membangun peradaban,” ucap Iskandar saat ditanya mengapa manusia tidak berada dalam urutan pertama. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pemahaman umum yang cenderung bersifat antroposentrisme, di mana manusia menjadi pusat bagi kehidupan di dunia ini.

Iskandar menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh permaculture adalah sebuah pendekatan holistik bagi keberlangsungan kehidupan bumi dan peradaban manusia. Dengan adanya pendekatan holistik ini, maka manusia tidak keluar dari kodratnya sebagai khalifah di muka bumi, yakni pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengurus dan menjamin keberlangsungan kehidupan di dunia ini dengan harmoni, bukan mengeksploitasi semua kekayaan alam demi kepuasan pribadinya. Karenanya, menurut Iskandar, maksud dari holistik di sini dapat bermakna menyeluruh maupun suci atau agung. Artinya, sistem yang digunakan mestinya tidak keluar dari garis-garis ketentuan Tuhan dan senantiasa bertujuan demi menjalankan perintah-Nya. Dengan begitu, segala perilaku manusia yang hadir di bawah kontrol sistem tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang memiliki kontinuitas, sebab nilai-nilai kebaikan yang dibangunnya tidak terhenti pada satu generasi semata. Di dalam bahasa Islam, menurut Iskandar, hal ini disebut dengan amal jariyah, yakni amal perbuatan yang pahalanya senantiasa mengalir terus walau pelaku perbuatan tersebut telah tiada.

Iskandar menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh permaculture adalah sebuah pendekatan holistik bagi keberlangsungan kehidupan bumi dan peradaban manusia. Dengan adanya pendekatan holistik ini, maka manusia tidak keluar dari kodratnya sebagai khalifah di muka bumi, yakni pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengurus dan menjamin keberlangsungan kehidupan di dunia ini dengan harmoni, bukan mengeksploitasi semua kekayaan alam demi kepuasan pribadinya. Karenanya, menurut Iskandar, maksud dari holistik di sini dapat bermakna menyeluruh maupun suci atau agung. Artinya, sistem yang digunakan mestinya tidak keluar dari garis-garis ketentuan Tuhan dan senantiasa bertujuan demi menjalankan perintah-Nya. Dengan begitu, segala perilaku manusia yang hadir di bawah kontrol sistem tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang memiliki kontinuitas, sebab nilai-nilai kebaikan yang dibangunnya tidak terhenti pada satu generasi semata. Di dalam bahasa Islam, menurut Iskandar, hal ini disebut dengan amal jariyah, yakni amal perbuatan yang pahalanya senantiasa mengalir terus walau pelaku perbuatan tersebut telah tiada.

Permaculture dengan segala prinsip, metode, dan praksisnya terbukti dapat menjamin keberlangsungan nilai-nilai kebaikan itu. Keterjaminan kontinuitas nilai-nilai kebaikan inilah yang dibutuhkan bagi hadirnya kontinuitas kehidupan atau peradaban di muka bumi. Oleh sebab itu permaculture ini, di dalam pandangan Iskandar, amatlah penting untuk dipelajari dan implemetasikan di dalam kehidupan manusia. “Karena,” ucap lelaki blasteran Indonesia-Inggris ini, “saat kebaikan itu terputus, terancamlah peradaban tersebut. Dan ini sesuatu yang bukan hanya menjadi keterancaman dunia, bahkan menjadi keterancaman akhirat. Sebab sebetulnya garis amal jariyah, garis amal kebaikan, diturunkan dari satu generasi ke generasi lain sebagai bagian dari keberkahan manusia. Pada saat terjadi gangguan-gangguan terhadap keberkahan tersebut, kita jadi kehilangan doa dari masa lalu.”

Permaculture selalu meniru prinsip alam di dalam cara kerjanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif yang kemungkinan akan ditimbulkan dan dapat merusak ekosistem. Hal tersebut dapat dilihat di dalam dua belas prinsip desain permaculture, yaitu mengamati dan berinteraksi, menangkap dan menyimpan energi, mendapatkan hasil, menerapkan didiplin atas kebijakan yang diberlakukan namun mampu pula menerima masukan, menggunakan sumber daya terbarukan dan anugerah dari alam, tanpa menghasilkan limbah, desain dari pola hingga detail garapan, lebih mengintegrasikan daripada memisahkan, gunakan solusi kecil dan lambat, menggunakan dan menghargai keanekaragaman, gunakan tepi dan menghargai marginal, serta menggunakan secara kreatif dan merespon perubahan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya untuk hidup dan berkembang tanpa harus merusak alam dan masa depan kehidupan bumi.

Kunjungan siang itu ditutup dengan acara makan siang dan diskusi ringan di pendopo yang difungsikan sebagai warung Bumi-Langit. Pada kesempatan itu, Iskandar banyak memberikan “sentilan” terhadap pola hidup manusia modern di perkotaan yang menurutnya telah jauh menyimpang dari kodrat manusia sebagai khalifah di muka Bumi. Ia menyebutkan bahwa pada masa poskolonialisme, negara-negara jajahan—termasuk Indonesia—memang telah diberi kebebasan dan memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi kebebasan mereka harus mengacu kepada hukum-hukum Barat, sistem Barat; sistem kesehatan Barat, sistem pendidikan Barat dan sebagainya. Sehingga, kian hari kian miriplah masyarakat yang dulu terjajah itu dengan orang Barat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka semakin terkungkung di dalam kehidupan ini, terutama secara spiritual. Imbasnya, masyarakat dunia ini semakin jauh dari fungsi utamanya, yakni sebagai pemakmur atau pengelola bumi—khalifah. Alih-alih jadi pemakmur, justru kebanyakan masyarakat saat ini berubah menjadi perusak bumi dan kehidupannya. Di akhir obrolan, Iskandar mengungkapkan harapannya. Ia ingin menjadikan Bumi-Langit dengan permaculture-nya yang telah ia rintis sejak 2006 itu sebagai tempat lahirnya para khalifah itu. Karenanya, ia juga mendirikan yayasan Bumi-Langit Institute yang menaungi segala bentuk kegiatan pembelajaran dan sarana berbagi ilmu mengenai permaculture. Dengan begitu, ia berharap anak-anak desa akan mendapatkan kepercayaan diri dan meyakini bahwa ada kemuliaan di desa, sehingga mereka tidak terpukau dan pergi ke kota. Selain itu, ia juga ingin menunjukkan bahwa ada banyak nilai kearifan di alam kepada anak-anak kota. Melalui Bumi-langit Institute ini, Iskandar telah menunjukkan bahwa agama dengan segala doktrinnya tidaklah terpisahkan dari kehidupan dunia ini. Bahkan, agama dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan ekologis dan keterjaminan keberlangsungan kehidupan di Bumi ini.

(Editor: Azis A. Fachrudin)

Ali Jafar | CRCS | Wednesday Forum Report

Maurisa, a CRCS alumna from the batch of 2011, presented her award-winning paper in Wednesday forum of CRCS-ICRS in 11th November 2015. Her paper entitled “The Rupture of Brotherhood, Understanding JI-Affiliated Group Over ISIS”, was awarded as best paper in IACIS (International Conference on Islamic Studies) in Manado, September. Maurisa was glad to share her paper with her younger batch. To all the audiences, Maurisa told that winning as best paper was not her high expectation, and it makes her proud.

The presentation began with Maurisa’s statement that the issue of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) are quite to understand in relation to modern terrorism, because we always misread them and sometime we cannot differentiate between ISIS and Al-Qaeda. Maurisa continues her explanation that there are many groups in Iraq and Syria struggling for their power, terrorism is not single but many. ISIS also has supporters in Indonesia such as Jemaah Islamiyyah (JI-Islamic Group) which is considered as a big terrorist organization in Southeast Asia. This group (JI) has disappears from public consciousness, but actually its members have been spreading out. The most fascinating thing that she found is that JI in Indonesia. JI was separated into two, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) and Jama’ah Anshar at-Tauhid (JAT), and surprisingly JAT itself has internal conflict and divided into two; JAT and JAS (Jama’ah Anshar as Syari’ah).

Maurisa’s paper focused on questions about how does the conflict in Syria resonates with Jihadists in Indonesia, and how does political struggle within MMI show belief in a master narrative. Maurisa used Juergensmeyer’s perspective about cosmic war and the logic of religious violence. In the Juergensmeyer perspective, an ordinary conflict could become religious conflict when it is raised into cosmic level. One of the ways is demonization or Satan-ization of the enemy. In the context of Syria, the demon is Shia group which is blamed for chaotic situation within Sunni community. The master narrative was also about the same language. It is about sadness, it is about the sad feeling of being discriminated and persecuted by Shia.

According to Maurisa, not all jihadist groups support ISIS, indeed MMI was supporting Jabhat an-Nusra. The rupture of this affiliation was based on their differences in the perspective of takfirism (Apostasy). JAT and MMI have different perspectives in defining what Takfir Am (general apostasy) and takfir Muayyan (specific apostasy) is.

In seeing terrorist movements, although Maurisa saw that Jihad-ism is not monolithic, she revelas that there are five elements which are related each other. There are ideological resonance, strategic calculus, terrorist patron, escalation of conflict and the last is charismatic leadership. Terrorists also use social media, such as Facebook, Youtube and so on, to promote their propaganda, and as soft approach to other Muslims. Based on Maurisa’s research there are 50000 social media accounts to spread ISIS propaganda, but only 2000 are used to spread out propaganda. The most popular social media is Twitter, because a message can be retwited..

In the discussion session, Nida, a CRCS student asked about the current issues in which governments have banning Shi’a celebration in Indonesia, and whether there is any relation with ISIS, and how an Indonesian can be involved in the terrorism. Maurisa answered the question by explaining that Indonesia is about to change. It can be seen in Islamization created room for Islam in the public sphere. Indonesia is vulnerable since Wahabis and Iran have their political goals here and both want to establish their domination to spread out their agenda. Cases in Sampang, Madura, Pakistan and so on cannot be separated from international case. There are long story for transformation of Saudi and Iran. Our country is like something too. In talking about the entrance gate, Turkey is good entrance from Indonesia to go to Syria. If we see Turkey’s position is also questionable. They deny Isis, but they also support Isis.

Subandri also asked about the ways we interpret jihad are accessible. Therefore there are many interpretations of Jihad. That is what looks like for young Muslim now. Along with Subandri, Ruby also asked about the genealogy of Indonesian Jihadist movement. Like the connection between Indonesia and middle east that coming and potential realignment and the effect of JAT over ISIS.

In seeing connection and global phenomena, a relation between Islam and Middle East, Maurisa explained that in the United State for instance, there is relation if you wear jilbab, you are Muslim, and when you are Muslim, you are ISIS. “Here we can see the idea about securitization is like Islamophobia”, said Maurisa with showing slide about relation between Indonesia and Middle East. As she explained again “If we look at voice of Islam, we can see that there are solidarities for Syria. It is reported that medical mission in Indonesia, they have collected 1.6 million. For Syria suggesting support for the movement of mujahidin”. Maurisa also explained that globalization is the most responsible for this case. For example many Indonesia Muslims have easy access to Saudi, Iranian, Jihadist web, because of technology and so on. Young Indonesian have a lot of curiosity and they don’t ask to other.

In responding the interpretation of jihad, Maurisa gives a feedback, how do we interpret this? What makes cosmic war happen? And how to deal with them?. Maurisa began her explanation that in Islam, although there are many verses for killing, but it not necessary to do in violence. We have many steps in interpretation. There are many reasons for what make Muhammad approve of killing and in what context he did so. There are many possibilities to interpret jihad and there are many verses of good thing about Jihad. In talking about cosmic war, she said that “as long as we consider our enemy as Satan, or evil, meaning it is cosmic war”. At the end of discussion session, Maurisa concluded that the factor of jihad is not monolithic; there are many factors, even in ISIS and Al-Qaeda have different perspectives about jihad.

(Editor: Gregory Vanderbilt)

M Rizal Abdi | CRCS | Book Review

Menandai sebuah usia dengan penerbitan sebuah buku bukanlah hal baru di dunia akademik. Boleh jadi hampir setiap pusat studi dan fakultas melakukannya meski tak ajeg, misal dua tahunan atau per lustrum. Bahkan, perayaan ulang tahun seorang professor di masa paruh bayanya kini kurang sahih tanpa penerbitan sebuah karya. Namun, di tengah gempita penerbitan itu, patut dicatat sejauh mana penerbitan buku tersebut tidak sekadar berhenti pada glorifikasi pribadi atau instansi tetapi juga berkontribusi bagi bidang studi yang ia naungi.

Azis Anwar Fachrudin | CRCS | Article

Is it possible and necessary to have voices from Islam that are both against and for a moratorium on the death penalty? I think it is necessary, as what shapes discourse in the Muslim communities of Muslim-majority countries can influence policies in those countries. In Indonesia, for instance, an interpretation of sharia promoting a moratorium on the death penalty has been raised, but it is unfavorable to many Muslim scholars.

Amid the uproar concerning the death penalty for Indonesian migrant workers in Saudi Arabia, as well as that of drug convicts in Indonesia, opposing voices in the name of Islam are barely heard. Nahdlatul Ulama (NU), the largest Muslim organization in Indonesia, considered moderate by many, condemned the death penalty for migrant workers in Saudi Arabia, yet supported the death penalty for drug convicts. But in general, the death penalty is a non-issue for Islamic organizations.

Amid the uproar concerning the death penalty for Indonesian migrant workers in Saudi Arabia, as well as that of drug convicts in Indonesia, opposing voices in the name of Islam are barely heard. Nahdlatul Ulama (NU), the largest Muslim organization in Indonesia, considered moderate by many, condemned the death penalty for migrant workers in Saudi Arabia, yet supported the death penalty for drug convicts. But in general, the death penalty is a non-issue for Islamic organizations.

First, this is maybe because death penalty cases in general scarcely touch the issue of Muslim identity politics — many so-called secular Muslims are on both sides of the debate. Second, capital punishment, along with corporal punishment, is prescribed in Islamic scripture so it is very difficult, though not impossible, to have a voice of Islam that is against the death penalty.

However, 21st century Muslims should review the practices of the death penalty in Muslim-majority countries and this can be done even within the realm of Islamic teachings or sharia. Here are the premises.

Sharia by many Muslims nowadays is reductively understood in terms of legalistic formulae. Sharia is associated with corporal and/or capital punishment, as if sharia is nothing but a penal code and punishments. Yet sharia literally means the way or path. In Koranic terminology, it means the path toward an objective representative of the supreme virtue of Islam, which is justice (some would add dignity of human beings and mercy and love for all creatures).

Muslim scholars, ranging from reformists, rationalists, even literalists, would agree that the supreme value promoted by Islam when it comes to dealing with relationships among individuals and/or communities is justice, as explicitly stated and commanded by God many times in the Koran. The mercy that Islam would bring to the world is justice.

Any action leading to injustice, in whatever name, including in the name of Islam, is therefore un-Islamic and should be opposed by Muslims. All Islamic legal opinions that are against justice are thus against the sharia of Islam.

As God has commanded Muslims to be “bearers of witness with justice”, as the Koran states, Muslims should share the notion once voiced by Martin Luther King Jr. that “injustice anywhere is a threat to justice everywhere”. All unjust punishments should be an Islamic issue, including questions over the death penalty of Indonesian migrant workers and foreign and local drug convicts.

Now, the question is how justice is manifested in punishment. The traditional fiqh (Islamic law and jurisprudence) is still lacking discussion of the philosophy of justice compared to advanced discourse in the secular realm, which has led to the concept of restorative justice, distinguished from retributive justice. The idea of qisas (an eye for an eye) is mostly understood as a deterrent and/or equal retaliation within retributive justice.

Nevertheless, Muslim scholars advocating a moratorium on the death penalty are echoing these arguments: corporal punishment, stoning or the death penalty cannot be implemented within an unjust system of governance, judiciary, or an unequal society, given the fact that those punishments are irreversible.

In this view, a just system is a prerequisite of such irreversible punishments. An unjust system is considered one of the shubuhat (ambiguities) based upon which the irreversible punishment must not be applied, as the Prophet Muhammad said. Included in that unjust system are dictatorships that are still embraced by many Muslim-majority countries, where the weak and poor are more likely to be punished than the wealthy and powerful.

That is the argument posed by some NU leaders in criticizing Saudi Arabia’s death penalty for Indonesian migrant workers, given frequent reports of torture and other dehumanizing practices by employers.

With regard to restorative justice, Mutaz M. Qafisheh from Hebron University in the International Journal of Criminal Justice Sciences wrote that Islamic jurisprudence had many alternatives to original punishments known in modern restorative justice systems, such as compensation (diya), conciliation (sulh) and pardon (afw). These mechanisms are stated in the Koran and were exemplified by the Prophet. Qafisheh also says that classical Muslim scholars had unique mechanisms derived from the wider principles of Islam that can be understood as restorative means, such as repentance (tawba), intercession (shafaa), surety (kafala) and expiation (kafara).

He concludes: “By looking at the philosophy of penalty as detailed by Islamic jurisprudence […] restorative justice does exist. It exists as the general rule. Retributive justice is the exception.”

That kind of reinterpreting of Islamic scripture should be advanced by today’s Muslim scholars if Muslims want to be able to respond to the discourse of international human rights.

Also, for the Muslims who are so obsessed with the rules textually prescribed in the scripture, we should consider the notion that God’s revelation is not only in the text (ayat qauliyyah) but exists also in the universe (ayat kauniyyah), in the way human beings behave. Modern sociology and criminology should be juxtaposed and mirrored with traditional fiqh by Muslim jurists in their interpretations of the scripture.

Wacana keislaman di Indonesia mutakhir sedang semarak dengan diskusi mengenai hubungan dialektis antara Islam, keindonesiaan, dan kemodernan. Mulai muncul kehendak untuk menghadirkan corak keislaman yang tak kehilangan identitas kebudayaan lokal, sekaligus bersifat kontekstual dan menzaman.

Hary Widyantoro, A. S. Sudjatna (Ed.) | Report | CRCS

Kala bermacam identitas—seperti kesukuan dan keagamaan—muncul selepas tumbangnya Orde Baru, makin terkuaklah diskriminasi terhadap komunitas-komunitas adat yang hingga saat ini masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut adalah institusionalisasi agama oleh pemerintah hanya terbatas pada enam agama. Hal ini—dalam beberapa kondisi—memaksa berbagai komunitas adat untuk melebur ke dalam enam agama yang diakui oleh negara—Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu. Menghadapi permasalahan ini, peran akademisi dan aktivis sangatlah penting. Kedua elemen tersebut diharapkan sanggup mengadvokasi berbagai komunitas adat yang ada agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka masing-masing.