Makco bukan saja fenomena global yang terabadikan sebagai warisan dunia, melainkan juga merupakan fenomena kosmopolit yang selalu direproduksi dan mewarnai kebudayaan lokal. Kirab Makco telah membuka ruang artikulasi kosmopolitanisme di Indonesia

Tionghoa

“Bukan dari tanah liat yang dibentuk dan ditiup ruh, kita berasal dari tulang-belulang nenek moyang kita!”

Kalimat itu terlontar dari salah seorang anak muda Khonghucu ketika menjawab pertanyaan kuis terkait relevansi sembahyang leluhur bagi umat Khonghucu hari ini. Dengan nada menggelora, ia menandaskan jawaban itu di hadapan semua peserta Si Shu Study, forum tahunan anak muda Konghucu, di Solo. Semua bertepuk tangan dan bersorak.

Sebagai tamu yang bukan umat Khonghucu dan besar dalam tradisi agama abrahamik, momen tersebut membuatku terkesan. Tentu saja, ini mengungkapkan sesuatu. Bagi umat Khonghucu, bakti kepada leluhur atau orang tua mendahului doktrin tentang Tuhan dan manusia pertama. Ini berbeda dengan doktrin agama abrahamik yang mendominasi arus utama wacana keagamaan di Indonesia (baca Genta Rohani dalam Resistensi).

“Setelah doa subuh, umat muslim selalu pergi ke kedai kopi pecinan untuk minum kopi di sana. Alasannya sederhana, hanya kedai kopi itulah yang buka sedari pagi buta”

Begitulah kira-kira gambaran relasi antaretnis dan agama yang terjadi dalam masyarakat Makassar. Kedai kopi yang dianggap sekadar tempat transaksi ekonomi, ternyata menjadi ruang penting terciptanya sebuah dinamika relasi lintas etnis dan agama yang sarat akan luka masa lalu. Ruang seperti kedai kopi menjadi salah satu ruang vital menciptakan stabilitas kehidupan sosial masyarakat multietnis di Makassar. Ketika “serangan” Covid-19 terjadi, ruang-ruang itu terpaksa harus dibatasi bahkan ditutup. Lantas bagaimana masyarakat Makassar menyikapinya? Bagaimana eksistensi ruang-ruang itu selama pandemi? Apakah berakibat fatal terhadap relasi yang telah susah sulit dibangun bersama dalam ruang-ruang itu? Dalam Wednesday Forum (18/9/24) Syamsul Asri, dosen ICRS UGM, mencoba mengartikulasikan realitas kedai kopi di Makassar dengan tema “Against Social Distancing: Chinese Coffee Houses as Redemptive Space in Makassar”.

Kasus penelantaran bongpay di Semarang memancing pertanyaan, masihkah pemakaman ala tradisi Tionghoa menjadi urusan penting dalam kehidupan keagamaan orang Tionghoa?

Luka sejarah tak lantas menyurutkan umat Konghucu untuk mengekspresikan religiusitasnya di ruang publik. Meski mengalami kemerosotan jumlah persentase umat, perjalanan agama Konghucu pasca-Orde Baru tidak sesuram proyeksi data itu

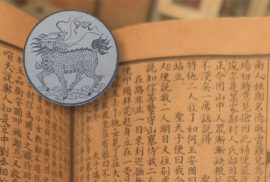

Memulihkan Literasi Agama-Agama Tionghoa

Rezza Maulana – 12 Januari 2024

By breadth of reading and the ties of courtesy, a gentleman is kept, too, from false paths (Confucius)

Eksistensi dan kiprah masyarakat keturunan Tionghoa dalam derap sejarah Nusantara seakan tenggelam oleh stigma negatif yang menyelimutinya. Padahal, dinamika pemikiran dan pergulatan mereka ikut menyumbang batu bata dalam bangunan negeri yang bernama Indonesia ini. Salah satu penyebabnya ialah minimnya kajian yang bersumber dari sudut pandang masyarakat keturunan Tionghoa itu sendiri. Kebijakan asimilasi, represi, dan aksi amuk massa yang kerap menyasar komunitas keturunan Tionghoa ikut menyumbang hilangnya berbagai dokumen penting dan sumber sejarah. Untungnya, di samping koleksi pribadi atau perorangan, beberapa arsip sejarah yang tersimpan di klenteng atau rumah ibadah masih terselamatkan.